있을 것은 없고 없을 것만 있는 개 같은 세상 [철학을다시 쓴다]-29-1

있을 것은 없고 없을 것만 있는 개 같은 세상 [철학을다시 쓴다]-29-1

윤구병(도서출판 보리 대표)

*이 글은 보리출판사의 허락을 받아 게재한 것임을 알립니다.

솔직히 말씀드리기로 하지요. 저는 존재론의 차원에서 동일률을 뒷받침하는 기본 문장이 ‘있는 것이 있는 것이다.’가 아니고 ‘없는 것이 없는 것이다.’라고 논증했지만, 이런 결론은 저를 조금도 행복하게 만들어 주지 못했습니다. 앞에서도 이야기했듯이 모든 학문적 인식은 있는 것에서 출발합니다. 다시 말하면 하나에서 출발합니다.

학문 가운데 가장 엄밀한 학문이라는 수학을 예로 들어 봅시다. 수학에서 1이라는 숫자는 절대입니다. 우리는 1과 0, 이 둘만 가지고도 수학에서 연산을 할 수 있지만 1이 빠지면 수학 체계는 무너지고 맙니다. 어찌 수학뿐이겠습니까? 물리학도 마찬가지고 화학도, 생물학도, 그 밖의 다른 학문도 마찬가지입니다. 물리학은 가장 작은 하나로 여겨지는 미립자에서 가장 큰 하나로 여겨지는 물리적 우주까지를 대상으로 삼습니다. 화학은 가장 작은 하나로 여겨지는 원소에서 가장 큰 하나로 여겨지는 유기 화합물을 대상으로 삼고, 생물학은 가장 작은 하나로 여겨지는 단세포 생물 또는 단위세포에서 가장 큰 하나로 여겨지는 생명계 전체를 대상으로 삼고, 문학은 가장 작은 하나로 여겨지는 개별 작품에서 가장 큰 하나로 여겨지는 문학의 일반 이론까지 대상으로 삼고…… 이런 식이지요.

그런데 저마다 다른 이런 하나들의 존재론적 특성이 무엇이냐 하는 것이 늘 문제입니다. 자, 살펴봅시다. 우리를 둘러싸고 있는 세계는 감각을 기준으로 삼을 때 ‘고유 명사의 세계’입니다. 하나도 같은 것이 없습니다. 하나도 같은 것이 없다는 말은 바꾸어 말하면 하나와 같은 것이 아무것도 없다는 뜻입니다. 하나도 같은 것이 없는 세계에는 하나가 없습니다. 이런 세계에서 무엇을 기준으로 하나를 정할 수 있겠습니까? 우리가 수학에서 1을 기본 수로 정할 수 있는 것은 모든 1이 같다고 보기 때문입니다. 어느 하나〔1〕도 서로 같지 않다면 우리는 어떤 하나〔1〕를 기준으로 수학의 체계를 세울 수 있겠습니까? 감각과 연관된 세계에는 엄밀한 뜻에서 서로 같은 것이 하나도 없으므로 어느 하나도 기본 하나가 될 수 없습니다.

그 동안 우리는 여러 차례에 걸쳐서 있는 것은 하나로 있고, 하나로 있는 것은 크기를 가지고 있지 않다고 이야기했습니다. 크기를 가진 것은 아무리 크기가 작더라도 늘 둘로 나누어질 수밖에 없으니까요. 그리고 어떤 것이 둘로 나누어질 수 있다는 것은 그것이 겉으로는 하나로 보이지만 실상은 여럿으로 이루어져 있다는 것을 뜻하니까요.

그런데 우리가 감각으로 파악하는 세계는 모두가 크기를 지니고 있습니다. 물질세계에서 어떤 물질 공간을 차지하지 않고 있는 것은 아무것도 없습니다. 다시 말해서 물질치고 크기 없는 물질은 없습니다. 그러니 물질세계에 어떻게 하나가 있다고, 있는 것이 있다고 할 수 있겠습니까? 이런 점에서 현상계에서는 공간의 기본 단위도, 시간의 기본 단위도 찾을 수 없다는 제논의 말은 백 번 맞는 말입니다. 그리고 이런 관점에서 보면 현상 세계에서 하나를 찾으려는 모든 노력은 헛수고일 수밖에 없습니다. 물질 가운데 가장 작은 하나를 찾으려는 물리학자의 노력, 화학 원소 가운데 가장 작은 하나를 찾으려는 화학자의 노력, 생명을 지닌 것 가운데 가장 작은 하나를 찾으려는 생물학자의 노력, 그 밖에 감각과 연관된 모든 학문 분야에서 가장 작은 단위를 찾으려는 모든 노력은 모두 실패로 돌아갈 수밖에 없다는 결론이 나옵니다.

예로부터 동양에서는 가장 크기가 작은 물질을 ‘티끌〔微塵〕’로 보았던 듯합니다. 그런데 부처님 말씀 가운데 ‘티끌 하나 속에 우주가 들어 있다〔一微塵中含十方〕.’는 구절이 있습니다. 손톱만 한 크기의 운모에 책 몇백만 권 분량의 정보가 들어가는 기억 소자〔memory chip〕가 곧 상품으로 나올 것이라 하니, 그런 뜻으로 이 말씀을 해석할 수도 있겠지만, 저는 이 구절 속에 더 깊은 뜻이 있다고 믿고 싶습니다. 안팎으로 무한한 이 우주에 있는 모든 것들이 어느 하나도 홀로 떨어져 있지 않고 서로 모든 방면으로 이어져 끝없이 소용돌이치며 출렁거리고 있는 모습이 이 구절을 읽는 순간 제 마음의 눈앞에 홀연히 떠오르던 때의 기억이 아직도 생생합니다.

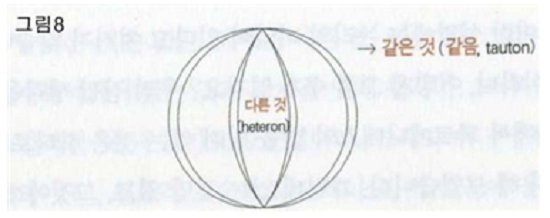

그러니까 이 우주 안에 하나로 있는 것이 없다는 말인데, 그러면 있는 것은 어디에 있겠습니까? 우리는 하나로 있는 있는 것과 연관해서는 어디나 언제라는 말을 쓸 수 없습니다. 되풀이하고 또 되풀이해서 말하지만 하나인 ‘있는 것’과 아예 없는 ‘없는 것’은 현상 세계에 없고, 따라서 현상 세계의 일부인 우리의 머릿속에도 없습니다. 제가 앞에서 이런저런 방식으로 그린 그림에서 두 끝으로 나타나는 있는 것과 없는 것은 어디까지나 설명을 쉽게 하려고 그렇게 표현한 것이고, 사실 이 양 극단, 모든 운동이 거기에 맞닿으면 그치게 되는 운동의 한계이자 모든 크기가 거기에 들어서면 없어지는 공간의 한계이기도 한 이 절대 지점에 연관해서 우리는 있다, 없다는 말도 쓸 수 없습니다. ‘입만 벙긋해도 틀린다〔開口則錯〕.’는 말은 바로 이런 경우에 쓰는 말이 아닐까 합니다.

‘하나인 있는 것과 아예 없는 것은 크기를 가진 여럿과 운동의 두 끝을 이루면서 시간과 공간의 규정을 받는 현상 세계를 초월해 있다. 따라서 우리는 이것들과 연관해서 비유를 써서 하나〔一者〕, 또는 하나님〔有一神〕이라든가, 스스로 움직이지 않으면서 남을 움직이는 것〔kinoun akineton〕이라든가, 큰 끝〔太極〕이라든가, 검고 또 검은 것〔玄之又玄〕이라든가, 검은 어둠〔黑暗〕이라든가, 끝도 없음〔無極〕이라든가 하는 여러 가지 말로 나타내려고 애쓰지만 그 둘 가운데 어느 것도 우리 의식 속에 들어오지 않는다.’고 말도 안 되는 말을 할 수밖에 없는 까닭도 바로 여기에 있다고 할 수 있습니다.

자, 그러면 우리가 흔히 있는 것이라고 일상생활에서 자연스럽게 말하는 현상 세계에 있는 것은 무엇일까요? 이것들이 어떤 자격을 가지고 있기에 있는 것이라고 우리는 스스럼없이 말할까요? 우리 눈에 보이기 때문이라고요? 우리 귀에 들리기 때문이라고요? 우리가 만지고, 냄새 맡고, 혀로 맛볼 수 있기 때문이라고요? 글쎄요. 과연 그럴까요? 시간과 공간 속에 있는 모든 것, 시간의 규정을 받아 끊임없이 바뀌고, 공간의 규정을 받아 여럿으로, 이런저런 크기를 지닌 것으로 나타나는 모든 것은 그 안에 있음과 없음의 두 상반된 측면을 함께 지닌 것이라고 앞에서 말한 적이 있습니다. 그러니까 현상 세계는 한편으로 보면 있기도 하고 없기도 하면서 다른 한편으로 보면 있다고도 없다고도 할 수 없는 것, 다시 말해서 종잡을 수 없는 모순덩어리라고 할 수 있다는 뜻이지요.

현상 세계의 이런 특성은 우리의 감각 대상과 감각 기관 모두를 믿을 수 없는 증인으로 만듭니다. 고유 명사의 세계에서 도대체 우리가 무슨 법칙을 이끌어 낼 수 있겠습니까? 감각에 주어진 것을 기초 자료로 삼을 수밖에 없는 모든 일반화는 추상의 모든 단계에서 우리의 의식을 모순에 빠뜨립니다. 우리가 감각으로 받아들이는 현상 세계만을 두고 말한다면 ‘모든 사람이 모든 것의 잣대’라고 한 프로타고라스의 말은 틀리지 않습니다. 우리의 감각 기관 가운데 가장 발달했다는 시각을 기준으로 삼는다 치더라도 가까이 볼 때 다르고, 멀리 볼 때 다르고, 여기서 볼 때 다르고, 저기서 볼 때 다르고, 아침에 볼 때 다르고, 저녁에 볼 때 다르고, 어제 볼 때 다르고, 오늘 볼 때 다른데, 같은 것을 보더라도 어쩔 수 없이 나와는 다른 자리에서 볼 수밖에 없는 남들이 보는 것이 내가 보는 것과 다른 것은 너무나 뻔하지 않습니까? 누구의 눈을 더 믿음직하다고 하고, 누구의 눈을 덜 미덥다고 하겠습니까?

이렇게 모두가 저마다 다른 눈금이 새겨진 잣대를 가지고 무엇이 얼마나 큰지 잰다면, 그래서 저마다 다른 치수를 댄다면, 누구의 말이 옳고 누구의 말이 그른지, 누가 참말을 하고 누가 거짓말을 하는지 어떻게 알 수 있겠습니까? 모두가 옳고 모두가 그르고, 모든 말이 참말이자 동시에 거짓말이 될 테니, 이런 세상에서는 저절로 말길이 끊길 것입니다. 의식이 모순에 빠지면 하는 말마다 횡설수설일 뿐입니다. 따지고 보면 우리가 날마다 하는 말 가운데 횡설수설 아닌 것이 몇 마디나 되겠습니까? 제가 여기서 이렇게 하는 말도 거의가 횡설수설이라고 보면 됩니다. 침묵이 금이라는 말이 달리 나왔겠습니까?

하나도 같은 것이 없는 현상 세계에서 같은 것을 찾아 다른 것과 나눌 수 있는 길이 없겠느냐, 만일에 같은 것이 없다면 먼저 닮은 것, 비슷한 것부터 찾아볼 수 없겠느냐를 놓고 고민하던 플라톤이 결국 시간과 공간을 벗어난 형상〔idea〕의 세계에서 현상 세계에 있는 모든 하나의 근거를 찾을 수밖에 없었다는 사실은 의미심장합니다.

앞에서 저는 ‘ㄱ은 ㄴ과 다르다.’라는 일상 언어에는 ‘ㄱ에 있는 (어떤) 것이 ㄴ에는 없고, ㄱ에 없는 (어떤) 것이 ㄴ에 있다.’는 뜻이 담겨 있다고 말했습니다. 그러니까 ㄱ에 없는 것이 ㄴ에 있는 것이고, ㄱ에 있는 것이 ㄴ에 없는 것이지요. 만일에 ‘ㄱ에 있는 것이 ㄴ에도 다 있고, ㄱ에 없는 것이 ㄴ에도 다 없다.’면 ㄱ과 ㄴ은 같은 것이고, 하나가 될 것입니다. 수학에서 이야기하는 합동(合同)의 의미는 바로 이것입니다.

하나의 근거는 있는 것입니다. 같은 것의 근거도 있는 것입니다. 반대로 여럿의 근거는 없는 것이고 다른 것의 근거도 없는 것이라고 볼 수 있습니다. 현상계에 있는, 우리의 감각에 주어지는 모든 것이 저마다 다 다른 고유 명사의 세계를 이루는 것은 그것들의 기본 특성이 모두 없는 것이기 때문입니다. 없는 것에서는 참된 인식이 나오지 않습니다. 우리의 의식이 파악하는 없는 것은 모순된 것이고, 모순된 것은 여럿과 크기와 바뀜이 있는 현상 세계의 반영물로서 우리의 의식을 모순에 빠뜨립니다.

“자, 파르메니데스가 이야기한 하나로 있는 것은 우리의 사고로 파악할 수 없다는 점에서 헤겔이 《논리학》에서 이야기한 그대로 아예 없는 것이나 마찬가지다. 현상 세계에 있는 이것저것, 우리가 오관으로 파악하는 삼라만상을 미망의 세계로, 백일몽으로 돌려 버리지 않으려면, 이것들을 있는 것과 닮은 것, 있는 것과 비슷한 것으로 규정할 수 있어야 하는데, 보다시피 현상 세계에서는 하나를 찾을 수 없다. 왜냐하면 하나는 여럿의 세계에서 독립해 있는 것, 어떤 다른 것과도 관계를 맺지 않는 것, 아예 없는 것으로 둘러싸인 것, 유식하게 말하자면 모든 관계가 끊어지고 허무에 둘러싸여 절대 고립의 상태에 멈추어 있는 것인데, 현상 세계에 있는 모든 것은 다른 모든 것과 이어져 있고, 관계 맺음 속에서 저됨을 지니지 못하고 끊임없이 바뀌고 있기 때문이다.

쉽게 설명하기 위해서 기하학 도형인 삼각형을 보기로 들자면, 유클리드 평면 공간이라는 추상 공간에서 정의〔definition〕로 잡아 낸 삼각형은 ‘세 직선이 서로 만나서 이룬 안각의 합이 180도인 평면 도형’이다. 이 정의된 삼각형은 어떤 특정한 크기도 각도도 가지고 있지 않다. 정의된 이 삼각형은 하나라는 점에서 삼각형 바로 그것과 맞닿아 있는데 하나로서 크기가 없는 삼각형 바로 그것은 크기가 없고 바뀌지 않는다는 점에서 시간과 공간의 규정을 받지 않는다. 다시 말해서 이것은 있는 것 바로 그것과 같은 것, 있는 것 바로 그것에 맞닿아 있는 것이 된다. 우리가 이렇게 하나로 있는 삼각형이나 원을 찾아 낼 수 있다면, 이것을 실마리로 삼아 현상 세계에 있는 이것저것 모두에 저마다 하나를 찾아 줄 수 있고, 이렇게 해서 삼각형 하나, 소나무 하나, 사람 하나, 좋은 것 하나들이 형상의 세계에 자리잡으면 이 하나를 바탕으로 현상 세계에서도 삼각형 하나, 소나무 하나와 같거나 비슷한 것, 좋은 것 하나와 닮거나 같은 것 따위를 찾아 낼 수 있다. 그러니까 저마다 고유 명사로 우리의 감각 대상이 되는 시간과 공간 속의 헤아릴 수 없이 많은 이 삼각형, 저 삼각형, 이 소나무, 저 소나무는 시간과 공간을 벗어나 형상의 세계에 하나로 있는 삼각형 바로 그것, 소나무 바로 그것과 같거나 닮았다는 뜻에서 삼각형, 소나무라는 일반 명사로 추상될 수 있고 이렇게 해서 최초의 하나가 나타나면 이 삼각형, 저 삼각형, 이 소나무, 저 소나무는 특정한 크기와 자리와 변화된 모습에 아랑곳없이 감각적인 특질을 벗어나 하나씩 헤아릴 수 있는 것, 곧 여럿 속의 하나가 될 수 있는 것이다.”

이것은 현상 세계를 구제하려는 플라톤의 전략을 저 나름으로 엉성하게나마 재구성해 본 것입니다.

현상 세계를 구제하려는 아리스토텔레스의 전략은 스승인 플라톤의 전략과 조금 달랐지요. 아리스토텔레스라면 아마 이렇게 말했을 겁니다.

“하나로 있는 ‘있는 것’ 바로 그것이나 아예 없는 것이 현상 세계에 없다는 것은 나도 인정한다. 설명을 쉽게 하기 위해서, 하나로 있으면서 바뀌지 않는 신(神)적인 것을 스스로는 움직이지 않으면서 남을 움직이게 하는 것으로 놓고, 아예 없는 것과 맞닿아 있어서 무엇이라고 부를 수 없는 것을 순수한 질료라고 부르자. 이 둘을 빼면 나머지는 모두 현상 세계의 식구들이다. 현상 세계의 식구들은 모두 있는 것과 없는 것, 하나와 여럿, 형상과 질료, 현실태와 가능태의 복합체다. 여기에서 있는 것, 하나, 형상, 현실태는 같은 울타리에서 사는 같은 식구고, 없는 것, 여럿, 질료, 가능태는 다른 울타리에서 사는 다른 식구라고 할 수 있다. 이 두 울타리에 사는 식구들이 저마다 짝을 지어서 있는 것과 없는 것이 한 몸, 하나와 여럿이 한 몸, 형상과 질료가 한 몸, 현실태와 가능태가 한 몸 되어 사는데 이 여러 한 몸들은 겉으로 보기에만 다르지, 본질에서는 같다. 다시 말해서 다른 여러 한 몸들은 ‘있는 것과 없는 것 한 몸’의 여러 현상 형태라 할 수 있다. 그러니까 현상 세계에 몸담고 있는 온갖 것들은 있는 것이자 없는 것이요, 하나이자 여럿이요, 형상이자 질료요, 현실태이자 가능태인 것이다.

이 현상 세계를 보는 관점은 둘이다. 없는 것, 여럿, 질료, 가능태 쪽으로 시선을 집중하면 감각과 연관된 고유 명사의 세계가 펼쳐지고, 있는 것, 하나, 형상, 현실태 쪽으로 시선을 돌리면 이성과 연관된 일반 명사의 세계가 열린다. 이 일반 명사 세계의 확실성을 보장하는 것은 우리가 신(神)이라 불러 마땅한 있는 것 바로 그것의 다른 이름인 움직이지 않으면서 움직이게 하는 것, 현상 세계를 벗어나 있으면서 현상 세계를 움직여 자기에게 향하게 하는 것이므로, 우리는 고유 명사의 세계에서 방황하지 말고, 일반 명사의 세계를 지향해야 한다. 현상 세계의 하나는 현상 세계에 있는 것이 보장하고, 현상 세계에 있는 것은 가장 큰 하나이면서 크기가 없는 현상 세계 밖의 하나이신 있는 것, 곧 신이 보장한다.”

말이 나온 김에 신플라톤주의자로 알려진 플로티노스의 현상 세계 구제 방법론을 한번 들어 보는 것도 해롭지 않은 일인 듯합니다.

“사람들은 우리 집 족보를 들출 때 플라톤이라는 할아버지만 자꾸 들먹이는데, 그건 우리 가문의 내력을 잘 모르는 탓입니다. 저희 고조부 파르메니데스 옹은 금실 좋은 고조모 제논이라는 분과 함께 아테네로 이민 온 이탈리아 마피아 출신입니다. 이분들이 소크라테스라는 박수 무당 증조부를 낳고, 소크라테스 옹이 저희 할아버지 플라톤을 낳으셨는데, 저희 할아버지의 꿈은 마피아 왕국을 건설하는 것이었지요. 그런데 그분의 꿈이 워낙 커서 우주 안에는 그 왕국을 세울 땅이 없었어요. 이분이 저희 부친 아리스토텔레스를 낳고, 아리스토텔레스 슬하에서 제가 태어났습니다.

저는 고조부 파르메니데스 옹으로부터 하나님〔一者〕이 있다는 것을 배웠고, 박수무당인 소크라테스 옹으로부터 이 거룩한 존재를 찾아가는 길을 배웠고, 할아버지인 플라톤 옹으로부터 이 하나님이 좋은 분이자 빈틈이 하나도 없는 꽉 찬 분으로서 이 세상 울타리 밖에 계신다는 이야기를 들었고, 아버지 아리스토텔레스 옹으로부터는 이분이 이 세상 울타리 밖에 계시지만 이 세상이 좋은 세상이 되도록 끊임없이 이 세상을 위해서 영향력을 행사하고 있다고 들었습니다.

제가 한 일은 이 여러 말씀들을 하나로 엮어서 하나님의 세계와 우리 현상 세계를 묶는 노끈을 만드는 작업이었다고 할까요. 파르메니데스 옹과 제논 마님께서는 늘 있는 것만 있고 없는 것은 없다고 입버릇처럼 말씀하시면서 없는 것을 있다고 하면 거짓말이라고, 거짓말을 해서는 안 된다고 타이르셨는데, 자라면서 보니까 거짓말하는 사람들이 수두룩하더라고요.

저는 세상에는 거짓말도 있고 속임수도 있다는 것을 알고 나서 곰곰이 따져 보았지요. 있는 것만 있고 없는 것은 아예 없다면 거짓말도 없을 것 아니냐, 없는 것이 있으니까, 없는 것이 있다는 말이 생겨난 것 아니겠느냐, 그러니까 없는 것이 있다는 말을 생판 거짓말이라고 보기는 힘들지 않겠느냐, 없는 것이 있다는 거짓말보다 더 큰 거짓말은 있는 것이 없다는 말일 텐데, 이 세상에는 없는 것도 있고, 있는 것도 없는 일이 비일비재하더라, 그렇다면 고조부모님 말씀을 곧이곧대로 받아들이기 힘들지 않겠느냐, 이렇게 생각했지요. 그 뒤로 증조부님과 조부님의 언행을 기록한 책들을 읽어 보니, 딱히 없는 것이 있다고 드러내 놓고 말씀하신 적은 없지만 같은 것, 다른 것, 닮은 것, 안 닮은 것, 인 것, 아닌 것, 하는 것, 되는 것, 형상, 생성…… 뭐 이런 말이 자꾸 나와요. 가득 찬 것, 빠진 것 같은 말도 나오고요.

저는 파르메니데스 옹이, 있는 것은 하나이고, 빠진 데 없이 가득 차서 둥근 모습을 하고 있고…… 이런 말씀을 하신 것은 이해할 수 있더라고요. 그런데 빠진 것〔steresis〕이라는 말이 무슨 뜻을 지닌 말인지는 도통 모르겠더라고요. 나중에 사람들이 일상용어에서 ‘빠진 것이 있다.’는 말을 ‘없는 것이 있다.’는 말로 바꾸어 쓰는 버릇이 있다는 걸 상기해 내고, 아하, 그렇구나, 없는 것이 있구나, 그건 빠진 것이로구나, 가득 찬 물통에서 물을 조금씩 빼내면 물은 그만큼 빠져 나가서 물통은 조금씩 비게 되는구나 하는 데 생각이 미쳤지요. 그 뒤로 저는 있는 것만이 아니라 없는 것도 있다고 확신하게 되었습니다.