삶(la Vie)은 난제를 해결하려는 노력의 과정 [천 하룻밤 이야기]

삶(la Vie)은 난제를 해결하려는 노력의 과정이다.

– 2026 01 20 대한(大寒), 올해는 대한 추위를 한다. 겨울답다.

*

*

인간은 기나긴 역사에서 삶의 고통 또는 비참함을 해결하려고 노력하였다. 석기 시대에는 자연뿐만 아니라 다른 동물들의 위협에서 자신을 보호하고 보존하기 위한 노력이었다. 집단화를 거치면서 자신감을 갖는 인간은 먹거리 해결과 거주지를 구축에 힘쓰면서, 나름의 제도에서 배치와 배열을 형성하였다. 그 과정에서 먹거리와 잠자리(주거)에 대해 하늘(책력)과 토지생산(분배)이 제시하는 문제로부터 공동체에서 상부상조와 조화가 필요했을 것이다. 철기 이래로 생산력의 발달은 도시와 국가 속에서 제도를 만들어 안전과 편리를 보장하고자 하였다.

의식의 발전과 생산력의 발달로 국가체제의 확립은 계급의 지위에 따라 삶의 양식이 달라졌다. 그럼에도 백성없는 제도와 체제는 없다는 것도 상층은 잘 알고 있었다. 인민의 자각은 질병과 가난을 벗어나기 위해 새로운 제도를 요구했다. 그럼에도 세뇌당한 인민은 하늘에 이상을 투영하기도 하였으나, 그래도 인민은 스스로 자치와 자율로서 세상을 조성하고 하였다. 그런데 규소 시대에, 신에 매이지 않는 자연의 자발성이 있듯이, 인민이 지적 체계와 제도의 체제와 다른 자발성이 있다는 것도 드러났다. 자발성의 발현과 수렴이 인민의 행복과 안정을 보장해주는 방법을 만들 수 있을까? 인민의 교육과 창발이 새로운 세상을 가능하게 하리라.

상층에 속하는 검찰이 권력을 독점하기 위해 장난질을 하고 있다고 한다. 표면상에서 이재명정부와 정청래 당대표는 시민의 힘을 믿고 있으나, 오랜 제도상의 공론장은 여전히 기울어져 있다. 여론의 장으로 올라오는 시민의식은 이미 응원봉에서 표출되었고, 누리소통을 통한 대중의 평결 논장이 열려있다. 조국혁신당과 진보당이 다발의 함성을 내고 있다. 정부는 말한다. 국민을 이기는 정부는 없다고 한다.

*

오랜 인식의 역사에서 지식의 범위 또는 위상은 추상화하여 플라톤의 선분의 비유에 걸려있다고 한다. 동양에서도 막연하게나마 사상(四象)에 연관이 있을 것이라고 한다. 이 네 가지의 기원을 둘로 나누어보면 에피스테메와 독사가 있듯이, 동양에서 음양이 있다. 그리고 동양에서는 그 원인 또는 기원으로서 하나 또는 태극이 있다고 할 수 있다. 서양은 좀 더 복잡한 것 같다.

서양에서는 흥미롭게도 이 기원 또는 원질이 한편으로 자연이라고 하기도 하고, 다른 한편 영혼이라고 한다. 전자에서는 탐구 대상으로 삼았다면, 후자에서는 탐구의 주체로 삼았다. 이런 구별이 불분명하지만, 인식측면에서 자연과 인간의 대립을 토대로 하였다. 이런 대립을 세계의 운동과 인간의 인식 사이의 대비로 생각한 쪽이 퓌타고라스 학파였다면서, 틀을 만들려고 한 쪽이 플라톤이라고들 한다. 그런데 이와 달리 삶의 측면에서 세계영혼과 인간영혼의 연대와 연결로 보는 스토아학자들도 있었다. 철학사는 이런 두 방향의 진행 방식이 로고스와 에토스의 방향처럼 보았다. 그러면 인간의 감정과 공명은 어디에 속하는가? 이원적 구분에서 이것들은 에토스에 속하는 것 같지만, 어쩌면 자연과 인간의 대립에서 자연에 속하는 것일지도 모른다. 물론 파토스는 인간에 내속하는 것이라 한다. 그럼에도 그 내속성 또는 내재성의 기원이 하늘의 운행에 투사되어 있다고도 한다.

우리말에는 이런 표현들을 연결해보자. 장하다, 훌륭타 등은 삶의 터전에서 체제와 제도와 제도 속에서 행위에 관한 것으로 에토스에 속하는 것으로 여긴다. 그런데 잘났다, 멋지다 등은 인간의 내속성에서 드러나는 성격들로서 파토스에 속한다고들 한다. 그런데 또 다른 하나는 자연 또는 대상을 다룸에서 다른 이들보다 처리하는 방식이 순조롭고 질서에 맞는 경우에 똑똑하다, 영리하다고 하며, 인식적인 로고스가 발달했다고 한다.

요즘 사람들의 생각으로 로고스 측면은 수학들의 교육에 익숙한 이들에게 속한다. 그런데 에토스는 그 터전의 문화에 잘 맞추어 살아가는 경우에 가깝고, 파토스의 경우에는 놀이(승부의 한판)와 음율(거의 모든 공연문화)에서 신체를 사용하여 잘 흡수하고 발산하는 방식을 의미하기도 한다. 로고스에는 과학과 기술에 더하여 논리학과 수학을 연관시키고, 에토스에는 문사철(문학, 역사, 철학)처럼 입말과 문자화에 연관이 많다고 하며, 파토스에는 스포츠와 연예계를 대응시키는데 익숙하다.

이 부류들이 공시태로서 분류(위상)를 갖는 평면들을 상층에 로고스, 표면에 에토스, 심층에 파토스로 여기는 것은 아리스토텔레스가 퓌타고라스를 비판적 수용하면서라고 한다. 그런데 로고스와 파토스의 양면성을 이끄는 영혼을 가정한 것은 플라톤의 장점이라고 하는데, 이런 양면성의 발생과 확장의 장면도 퓌타고라스학파의 수학적 분류에서 왔다고 한다.

크게 두 부류로서, 하나는 산술학과 기하학, 다른 하나는 천문학(책력)과 음율(율려)이라 한다. 기나긴 서양의 교육에서 이 두 부류가 청소년의 성장에 필수적이었다. 그런데 후자들에 속하는 책력과 음율이 파토스에 속한다고 하면, 의아해 할 것이다. 이집트와 수메르 이래로 삶의 토대로서 하늘의 운행과 몸의 활동은 로고스가 먼저가 아니라는 것을 경험적으로 알았다고 해야 할 것이다. 지금도 소년의 교육에서 음율과 놀이(계절에 따른)가 기초이다. 초등학생은 뛰고 놀면서, 노래하고 신체운동을 한다. 그리고 산수를 다음으로 기하학을 배우고, 중등에서 좌표기하학을 고등에서 미적분과 행렬을 배운다는 것을 생각해 보면, 서양 학문의 공시적 분류가 그럴듯하다.

그런데 역사적 발전에서 의식의 확장과 심화는 다른 방식으로 설명하려 할 것이다. 로고스의 측면의 발달은 수학사의 발전과 상응하면서 발전과 확장을 이어왔다. 그 영역의 다양함에서 수학은 일찍이 수학들이라는 복수 표현을 했다. 그리고 에토스 측면은 아마도 정의(正義)에 관련이 많다. 정의는 4상 또는 4가지 선분의 비유에서 왔을 수도 있을 것이다. 그러나 정의는 동양에서 태극에서 발현처럼 여기듯이, 어쩌면 서양에서도 세계영혼(일자)의 발현일 수 있다. 이런 점에서 플라톤이 영혼이 용기와 절제라는 두 마리 말을 몰아간다고 비유하였을 것이고, 게다가 이런 세 가지 위상이 하나의 신체 또는 세계영혼 속에 들어있다면, 세 가지를 분할 또는 수학적 비례가 아니라, 조화라고 보았을 것이다. 이런 의미에서 에토스의 평면에서는 조화와 공감, 나아가 자연과 공명에서 찾아야 할 것이다.

그러면 파토스는 어떻게 등장하는가? 이런 질문을 받을 때마다, 문학가들은 그리스 시민이 글자를 쓸 줄 몰라도 그리스 연극(희극이든, 비극이든)을 통해 공동체의 삶의 결속시켰다는 점을 생각해보라고 한다. 그렇다. 니체도 강조하지만 아테네 시절에 철학이 뒷전이었고 비극시인과 희극시인들이 먼저이다. 각 도시국가 지역에서 열리는 2년제 올림피아와 4년제 올림피아에서 연극을 상연하고 우승자를 뽑는 것은 시대의 정신을 높이고, 또는 시대의 인물(상징성, 예로서 테세우스, 외디푸스)을 내세워 여론을 형성하는 방식일 것이다. 이 올림피아에서는 놀이(운동)과 음율의 경쟁도 있었다. 연극의 대사는 음율이었다. 아테네가 페리클레스 시대에 제국을 형성하면서 지중해의 중심이었을 때, 주도층은 파토스를 인도하는 극작가였고, 로고스를 이끈 이들은 마치 수도원에서처럼 비밀스런 집단을 형성하고 영혼의 행방을 고민했던 퓌타고라스주의자로서 아르퀴타스(전435경-347경)와 아카데미아를 세운 플라톤(전428-348)이었을 것이고 상상해 볼 수 있다.

플라톤은 하늘과 땅의 이중성을 연대 또는 상응으로 풀어보려고 하였고, 그의 사상에서는 영혼이 이중적 역량(스키조)을 가졌음을 보았을 것이다. 그럼에도 신체의 영혼과 세계의 영혼 사이에 통일성을 새로운 공동체에서 조화(정의)를 제도의 틀로 만들어 보려고 법률(노모이)을 썼다고 한다. 즉 에토스 측면에서 역시 사회제도와 이상도시의 체제를 만들어 보고자 한 것이라 한다. 서양의 사상이 아테네라는 도시국가가 제국화 되었을 때부터, 국가체제와 사회제도를 지적 체계에 맞게 만들려는 노력이 있었다고 해야 할 것이다. 그럼에도 통시태 측면에서 서양 철학사는 한편으로 인간적인 역량의 갈래들인, 로고스, 에토스, 파토스은 각각의 길에 자기 정합성을 만들어가려고 했을 것이다. 다른 한편으로 인식과 지식의 체계로서 4분할로서 이데아, 도형, 물체, 그림자로 나누어, 각각이 자기 방식의 위상을 만들려 하고, 학문으로서 자기 영역과 방법론을 만들어 가는 과정에서, 수학들, 논리학, 생물학, 심리학, 사회학, 역사학, 정치경제학 정립할 것이고, 그리고 20세기에 규소시대에 정보과학(또는 기술정보) 등이 각자의 자기정합성을 유지하고자 한다. 게다기 이를 확장하여 적용하는 학제간(interdisciplinaire) 연대가 중요과제로 떠오르면서, 학문의 영역들은 대상의 학문에서 다양체의 학문, 현상의 관계에서 사건의 연관으로 전환하고 있는 중으로 보인다.

이런 변역의 과정에서, 공시태를 먼저 사유하는 우주론적 입장과 통시태를 중요시하는 우주발생론적 입장이 대립되어 있는 듯이 보인다. 그럼에도 철의 시대에 관계의 정립으로서 지식의 구성과 구축이 우선하던 시기에 비해, 규소시대에 연관의 다원성에 비추어 사건의 조성과 조화를 먼저 생각하게 한다. 이런 점에서 한 사회에서 구성과 구축의 공론장을 먼저 가정하는 것이 아니라, 여론의 생성과 연관에서 여론화가 먼저이고 그 다양한 담론들이 평결장에서 상호공감과 조성의 조화를 찾아가려 한다. 그 다음의 그 진행을 밀고나가 선견지명(πρόνοια)과 같은 평결문이라는 합의를 끌어내고 함께 따라가야 할 것이다. 이런 평결이 인민의 누리소통, 어쩌면 생성인공지능의 도움으로 펼쳐질 수 있을 것이다. 이런 시대에 중경, 선후, 강온의 배열을 시행함에서 우주발생론으로부터 다루어야 하지 않을까 한다. 항상 말하곤 하는 좌파51% 우파49%의 조성에서 평결들이 조화를 이룰 것이다. (59LLJ)

*

달리 생각하는 방법도 있을 것이다. 자연에 대한 자치성을 생각한 “빛들세기(18세기)에는 생물학의 발생과정을 생각했던 뷔퐁(1707-1788)이 자연에서 발생과 생장이 기수(산술학)도 이분화도 아닌 다양한 발현이라 생각하였고, 각각은 고유한 계열(la série)이 있다고 보았다. 다음으로 계열의 발생은 수들의 순서도 비례의 분배도 아니라, 자연 속에서 자기 노력의 과정이라고 본 것은 그 후배인 라마르크(1744-1829)였다. 자연 속에서 사물을 형성하게 하는 정신(지성, 누스, 신)이 외부에 있는 것이라는 생각은 플라톤의 데미우르고스의 변형이라고 한다. 그런데 자연이 신에서 벗어나 자치성과 자율성을 갖는다는 생각을 한 것은 “빛들세기”의 자연을 대하는 태도에서였다. 물체나 생명체는 지성의 산물이라기보다 자연의 자기 창조에 의한 생성이라고 보았다. 그러나 생물학은 아직 이를 자기 방법으로 정립의 시기에 이르지 못했다.

여전히 사물은 정신(오성, 지성)의 산물이다. 이를 해석하는 방식의 탐구는 지속되었다. 사물을 분할하여 대상화하고 상징화(symbole)하려는 수학자 벤(1834-1923)은 다이아그램으로 이분법과 기수의 설명으로 불편한 부조리를 해결하려는 의도였다고 한다. 프로이트(1856-1939)는 영혼의 3분할을 자아, 이드, 초자아로 나누었고, 이를 크리스트교가 지배하는 사회에서 불합리를 넘어서려는 방식으로 라깡(1902–1981)은 상상계, 상징계, 실재계로 바꾸어 놓았다. 리우츠신(劉慈欣, 유자흔, 1963-) 삼체론도 그 일종일 것이다. 중국에서 기원후 2세기경의 전쟁이야기를 삼국시대라 하지만, 그 당대에는 여러 나라들의 각축에서 위나라 우세였다는 것은 사실이라 한다.

이에 비해 제도에서 3원성을 다루는 이들은 로고스, 에토스, 파토스의 분화 속에서 에토스를 중심에 두고 로고스로 풀이하며, 소설과 역사해설의 이야기는 인민의 파토스를 첨가하여 인민에게 교육용으로 쓴다. 그리스 아테네의 페리클레스시대에도, 신화의 이야기를 연극무대에 올리고 시민의식을 고양했던 것과도 같다.

산술학을 바탕으로 하는 지식의 빅데이터는, 기독교 반달족이 불태웠던 알렉산드리아 도서관, 징키스칸 손자인 훌라구칸이 파괴했던 바빌론 도서관, 중국 강희제(1661-1722)의 한림원(또는 국자감)의 서고 등의 새로운 형태일 것이다. 이 정보기술이 확장은 도서관 확장보다 더 뛰어나게, 참고서를 찾게 해준 것이 인공지능이다. 인공지능이 학문뿐만 아니라 거의 모든 사물을 배치와 배열에 관계없이도 찾아내고 가르쳐 주는 것이 일반 인공지능(artificial general intelligence /AGI)이라 할 수 있다.

그런데 지식과 전승은 도서관과 정보체계 속에만 있는 것이 아니다. 양화되어 체계화된 지식이 생산의 과정과 여러 갈래를 보여주는 것은 지구의 자전운동과 지층 속에도 있고, 나아가 다양한 생명체의 DNA 속에도 있다. 우리가 주목하는 것은 자연이 자율적이고 자발적으로 생산한 다양한 자료들이 지층처럼 생명체 안에 압축되어 내재해 있다는 것이다. 아마도 생성형 인공지능(the Generative artificial intelligence, GAI)이 이런 발생과정과 분화과정(이종과 별종의 발생)에 대해 과정을 잘 표출하게 되는 시절이 곧 올 것이라 생각한다.

도서관 이용과 같은 또는 참고서 찾아보기와 같은 일반인공지능(AGI)의 발달에 자극을 받아, 생성형인공지능(GAI)의 시대가 도래할 것이다. 인간은 터전에서 삶의 어려움, 고통과 비참을 해결하려는 노력을 해왔다. 겉으로는 자본주의 사회에서 일반인공지능(AGI)을 통해 탐욕과 재산축적이 먼저인 것으로 보이지만, 인간도 자연의 산물이라는 것을 영혼으로 느끼고 사는 인민과 대중은 그래도 인간의 삶을 널리 이롭게 하려는 노력을 한다. 이런 노력을 하는 이들이 자연과 세계의 흐름에 내재해 있다고 하는 것은 어느 시대든 동서양을 막론하고 현자든 식자든 알고있다. 인민이 물과 같아서 제도를 띄울 수도 있고 뒤엎을 수도 있다.

시대 변역에서 새로운 창안과 발명이 나올 것이고, 그에 걸맞는 인물도 도래할 것이다. 그 풍토와 터전이 어쩌면 동방의 끝에 있을 것 같다. 인민이 다양한 평론이 등장하는 이 시대에서 기대를 걸어도 좋을 것 같다.

(4:29, 59LMA)

필자 류종렬: 한철연 회원, 철학아카데미

『깊이 읽는 베르그송』(2018), 『처음 읽는 베르그송』(2016) 등을 번역했고, 『박홍규 철학의 세계』(2023), 『박홍규 형이상학의 세계』(2015) 등을 함께 썼다.

코너명인 ‘천 하룻밤 이야기’는 트라우마에 걸린 한 인간을 바꾸기 위해,

세헤라자데가 천 하룻밤의 이야기를 들려주었다는 설화에서 따왔다.

이 지면에 천 하룻밤 만큼 이어진 한 사람의 생각을 적는다.

플라톤의 <국가> 강해(80) [이정호 교수와 함께하는 플라톤의 『국가』]

플라톤의 <국가> 강해(80)

VI 본론 3 : 부정의와 현실 비판 – 현실 국가 분석(제8권-제9권)

A. 부정의한 나라들과 부정의한 개인들.

3. 과두정과 과두정적인 인간(550c-555b)

[550c-552e]

* 소크라테스는 명예정에 이어 타락한 정치체제로서 과두정을 언급한다. 한마디로 과두정ὀλιγαρχία은 평가재산τίμημα에 기반한 정치체제, 즉 부자들οἱ πλούσιοι이 통치하고 가난한 자πένης들은 통치에 관여하지 못하는 나라이다.(550c) 과두정이 명예정에서 어떻게 생겨나는지는 장님τυφλός에게조차 분명하다δῆλος. 그들은 저마다 황금χρυσίον으로 채워진 보관소ταμιεῖον를 갖고 법νόμος을 왜곡하여παράγουσιν 자신만을 위해 지출δαπάνη함으로써 명예정을 파괴한다.ἀπόλλυσι. 그들의 부인들γυναῖκες도 마찬가지이다.(550d) 그리고 그들은 경쟁ζῆλος적으로 자신들 중 다수τὸ πλῆθος를 돈벌이χρηματίζεσθαι 쪽으로 나아가게 하여 그만큼 덕ἀρετὴ을 낮게 평가τίμιος하게 만든다.(550e) 덕과 부πλοῦτος는 상반되는διίστημι 것이어서 나라 안에서 부와 부자가 높게 평가받을수록 덕과 뛰어난 사람οἱ ἀγαθοί은 그만큼 낮게 평가받는다. 그래서 이들은 승리를 사랑하고φιλόνεικος 명예를 사랑하는φιλότιμος 사람 대신 결국 돈벌이를 사랑하고φιλοχρηματιστής 돈을 사랑하는φιλοχρήματος 사람이 되어(551a) 재화χρῆμα의 양πλῆθος을 법으로 정해 그 액수τίμημα에 미치는 사람만 통치에 참여시킨다. 과두정은 이렇게 해서 수립κατάστασις된 정치체제이다.

* 그러나 과두정은 그만큼 결함ἁμάρτημα을 안고 있다.(551b) 우선 1) 이 정치체제를 규정ὅρος해주는 근거, 즉 평가재산τίμημα을 근거로 삼고 있다는 것 그 자체가 결함이다. 만일 배의 키잡이κυβερνήτης로서 기술을 갖추고 있을지라도 그가 가난하면 그는 키잡이가 될 수 없다. 이 경우 항해가 엉망πονηρός이 되듯 다른 종류의 다스림ἀρχή도 엉망이 된다. 가장 어렵고도χαλεπωτάτη 가장 중요한μεγίστη 나라를 다스리는 일에서는 두말할 나위가 없다.(551c) 2) 그다음의 결함은 그와 같은 나라는 하나가 아니라 둘δύο일 수밖에 없다는 점이다. 그 나라는 가난한 자들의 나라와 부자들의 나라로 나뉘어, 같은 곳에 살면서 늘 서로에 대해 음모를 꾸민다ἐπιβουλεύοντας. 3) 게다가 그들은 전쟁πόλεμος을 수행할 수 없다는 점에서도 아름답지καλός 못하다. 대중πλῆθος을 무장시켜 동원하자니 적들보다 대중이 더 두렵고δεδιέναι 대중을 동원하지 않자니(551d) 자신들이 소수라는 점이 전장에서 드러날 수밖에 없기 때문이다. 게다가 이들은 전쟁에 돈을 들이려 하지 않는다. 4) 그리고 이러한 나라에서는 같은 사람이 여러 일에 관여해서πολυπραγμονεῖν 농사도 짓고 돈벌이도 하고 전쟁도 하는 일이 일어난다.(551e) 5) 그리고 이 정치체제는 이 모든 나쁜 것 중에서도 최대로 나쁜 이것 즉 자신의 것 전부를 파는 것ἀποδόσθαι과 또 그걸 다른 사람이 취득하는 것κτήσασθαι을 허용한다. 자신의 것을 팔아버린 사람이 나라의 구성원μέρος이 못 되는데도 나라 안에 사는 것이 허용됨으로써(552a) 그들은 그저 가난뱅이πένης이자 빈털터리ἄπορος로 전락하고 만다. 그들은 부자일 때도 재산을 탕진ἀνήλισκεν한 자에 불과했듯이 탕진한 뒤에도 마치 봉방κηρίον 안에 수벌κηφήν이 생겨나 벌집의 우환νόσημα이 되듯 나라의 우환이 된다.(552b) 이들 중 신이 처음 만든 대로 침 없는ἄκεντρος 벌들의 경우는 말년γῆρας을 거지πτωχός로 마감하겠지만 못된 짓 하는 자κάκουργος라 불리는 온갖 종류들의 놈들은 침 달린 수벌 같은 자들로서 그 나라 어딘가에 도둑κλέπτης, 소매치기βαλλαντιατόμος, 신전털이범ἱερόσυλος 등 그런 온갖 나쁜 짓의 달인들κακῶν δημιουργοί로 숨어 있을 것이 분명하다.(552c-d) 다만 과두정 체제의 나라에선 통치자들αἱ ἀρχαί이 이들을 힘으로βίᾳ 억누르고 있을 뿐이다. 따라서 이 나라는 통치자ἄρχων들을 제외하면 거의 모두가 거지이다. 이 모두는 교육의 부재ἀπαιδευσία와 나쁜κακός 양육τροφή, 그리고 잘못 수립된 정치체제 탓이다. 이처럼 과두정체제의 나라는 이렇게 많은 나쁜 점들을, 어쩌면 이보다 더 많은 나쁜 점들을 지니고 있다.(552e)

[553a-555a]

* 소크라테스는 이어서 과두정 체제와 닮은 사람에 대해 언급한다. 명예정적인 사람에서부터 과두정적인 사람으로의 변화는 이를테면 명예정적인 사람의 아들이 마치 암초에 부딪히듯 아버지가 무고꾼συκοφάντης들의 모함을 받아(553a) 장군이나 관직에서 쫓겨나 사형당하거나ἀποθανόντα 추방당하는ἐκπεσόντα 일을 겪거나 시민권 박탈ἀτιμωθέντα과 함께 전 재산을 몰수당했을 때 일어난다. 이 경우 그 아들은 겁을 집어먹고(553b) 명예사랑과 기개부분을 자신의 영혼 안 왕좌에서 몰아내 곤두박질치게 만들고 가난으로 위축되어 인색하게γλίσχρως 굴며 돈벌이에 나선다. 그래서 돈을 모으면, 그때 가서 그런 자는 욕구부분τὸ ἐπιθυμητικόν 즉 돈을 사랑하는 부분τὸ φιλοχρήματον을 왕좌에 앉혀 자신 안의 대왕μέγας βασιλεύς으로 삼는다.(553c) 그 반면, 이성부분τὸ λογιστικόν과 기개부분은 욕구부분τὸ θυμοειδὲς의 노예가 된다. 이성부분은 적은 돈으로 많은 돈을 벌 수 있는 계산λογίζεσθαι 기능으로 전락하고 기개부분은 부와 부자들, 돈벌이와 돈벌이에 도움이 되는 것 말고는 어떤 것도 명예롭게 여기지 못하게 된다. 명예를 사랑하는 젊은이에서 돈을 사랑하는 젊은이가 되는 것보다 빠르고도 강력한 변화는 달리 찾아보기 힘들다.(553d)

* 결국 이들은 돈을 가장 중하게 여긴다는 점에서, 그리고 절약하며φειδωλός 일에만 매달려 있는 사람ἐργάτης이라는 점에서 과두정 체제와 닮았다.(553e) 그는 자신에게 있는 욕구 중에서 ‘필수적인 욕구’ὁ ἀναγκαίος ἐπιθυμία들만을 채울 뿐, 그 밖의 소비ἀνάλωμα를 허용하지 않는다. 그래서 대중τὸ πλῆθος은 그런 자를 칭찬하기까지 한다.(554a) 무엇보다 그들은 교육이 부재한 탓에 수벌과 같은 욕구들이 그 사람 안에서 생겨나 때론 거지와 같고 어떤 것들은 못된 자와 같지만 다른 관심사 때문에 힘으로 그 욕구들을 억누르고 있다.(554b) 그들 또한 정의로운 자로 보여서 좋은 평판도 얻고 싶은 터라 거래관계 등에서 자신 안의 괜찮은 것으로 자기 안에 있는 다른 나쁜 욕구들을 힘으로 억누르고 있는 것이다. 그러나 그것은 설득πειθός이 아닌 강제ἀνάγκῃ와 공포φόβος 이를테면 재산을 잃을까 두려워 그런 것일 뿐 그 숨어있는 욕구들은 마치 그들이 고아의 후견인ἐπιτρόπευσις이 그러하듯 부정의한 짓을 저지를 수 있는 ‘제멋대로의 자유’ἐξουσία가 생겼을 때 밖으로 터져 나와 한껏 힘을 발휘한다. 그리고 남의 돈을 쓸 상황이 되면 이들 대부분에게서 수벌과 같은 종류의 욕구들이 그들 안에 있음이 드러난다. 이렇듯 이들은 대개 더 나은βελτίων 욕망ἐπιθυμία이 더 못한 욕망을 지배하기는 하겠지만 이처럼 자기 안에 내분στασίς을 겪는 이중의διπλόος 인간이다.(554c-d) 이 점 때문에 이들은 겉으로는 번듯한εὐσχήμων 사람으로 보이지만 한마음을 이룬ὁμονοητικός 조화로운ἡρμοσμένης 영혼이 갖는 참된 덕ψυχῆ ἀληθὴς과는 거리가 먼 사람이다.(554e)” 나아가 이들은 승리를 위한 경쟁ἀγών과 좋은 평판εὐδοξία을 위해 돈을 쓰려들지도 않고. 소비적ἀναλωτικός인 욕망을 깨워 승리를 위한 동맹συμμαχία으로 불러내기도 두려워하는 까닭에 나라 안에서 승리 또는 다른 아름다운 것들을 놓고 사적으로 벌이는 경쟁에서 신통찮은φαῦλος 적수에 불과하다. 그는 과두정의 방식대로ὀλιγαρχικῶς 자기 것을 조금만ὀλίγοις 써서 싸우기 때문에 싸움에서는 대개 패하기 때문이다. 이렇듯 이 절약하는 돈벌이꾼χρηματιστής은 과두정체제의 나라와 닮아있다.(555a-b)

—————————

* 550c ‘과두정oligarchia…평가재산timēma에 기반한 정치체제’ : 과두정(寡頭政)의 원어 oligarchia를 말 그대로 번역하면 ‘소수가 지배하는 정치체제’이다. 헤로도토스는 <역사>(III 81)에서 과두정을 말뜻 그대로 사용하고 있지만 플라톤은 이곳에서 과두정을 아예 부자들hoi plousioi이 통치하는 체제 즉 금권정ploutokratia과 동일시하고 있다. 그것은 아테네에서건 스파르타에서건 그가 경험한 과두정 모두가 하나같이 소수 부자에 의해 지배되는 금권정의 형태를 띠고 있었기 때문이다. 실제로 기원전 412년 아테네 과두정 치하 법령은 완전한 시민권의 자격을 재산을 기준으로 제정하고 있었다.(<투퀴디데스> VIII 65. 3, 97. 1) 이러한 이유로 플라톤은 물론 아리스토텔레스 역시 과두정을 줄곧 금권정의 의미로 사용하고 있다.(<정치학> 제3권 1280a, 제4권 1292b 참고) 이것은 일찍이 부자들과 권력자들은 기본적으로 소수이자 뗄 수 없는 한 부류였음을 보여준다.

* 550d ‘그 변화가 어떻게 일어나는지는’ : 이곳의 언급 역시 기본적으로는 명예정에서 사실상 과두정치로 퇴보한 스파르타의 역사에 대한 그의 경험에서 나왔을 테지만 솔론의 개혁과 411년과 404년 아테네에서 일어난 과두정 혁명도 함께 고려되었을 것이다.

* 551a ‘이들은 승리를 사랑하고philonikos 명예를 사랑하는philotimos 사람 대신 결국 돈벌이를 사랑하고philochrēmatistēs 돈을 사랑하는philochrēmtos 사람이 되어, 부자를 칭송하고 경탄하여 관직에 앉히지만 가난한 자는 멸시하네.’ : 아리스토텔레스는 통치자들이 돈을 버는 것을 법률로 금지하고 있는 일부 예외적인 과두정을 근거로 과두정에 대한 이곳 플라톤의 견해가 온당치 않다고 비판하고 있지만(정치학 1316b, 1), 플라톤이 염두에 둔 것은 아마도 기원전 4세기 스파르타 과두정이었을 것이다. 아리스토텔레스도 스파르타 과두정 치하에서는 재산이 소수의 손에 놓여있었음을 인정하고 있다.(<정치학> 1307a, 35) 실제로 스파르타에서는 부담금을 낼 수 없는 사람들은 공동식사제도syssitia에 참여할 수 없었으며(<정치학> 1271a 34) 그로 인해 하급시민hypomeiones의 수가 늘어났다.

* 551b ‘과두정의 성격이 더 강한 곳에서는 더 많은 양을, 더 약한 곳에서는 더 적은 양을 지정해서’ : 플라톤적 의미의 온건 과두정에 해당하는 후자의 예로 보통 솔론의 경우를 꼽는다.

* 551b ‘이를 무력으로 관철하거나, 그보다 앞서 겁을 주어 이와 같은 정치체제를 수립하네.’ : 411년 민주정에 대한 혁명과 404년 30인 과두정 치하에서는 물론 펠로폰네소스 전쟁 기간 내내 그리스 전역에서 이 같은 폭력적인 일들이 끊임없이 반복되었다.

* 551c ‘배의 키잡이’kybernētēs : <국가> 488b-e, <정치가> 299b-c, <에우튀데모스> 291d 참고.

* 551d ‘그와 같은 나라는 하나가 아니라 둘dyo일 수밖에 없다는 것이네.’ : 플라톤에게 빈부의 격차는 공동체의 해체를 초래하는 가장 큰 원인으로 나라가 극복하고 감시할 가장 우선적인 과제로 여겨졌다. <국가> 422a-423b 참고

* 551d ‘대중to plētos을 무장시켜 동원하자니 적들보다 오히려 대중을 두려워할 수밖에 없고, 또 대중을 동원하지 않자니 : <투퀴디데스> VII 19. 3, IV 80 참고).

* 551e ‘우리가 전에 비난했던 것’ : 직분과 소질에 맞는 한 가지 일이 아니라 여러 일에 개입하고 참견하는 것. 374b, 434a, 443d-e 참고

* 552b ‘그들은 부자일 때도 재산을 탕진한 자에 불과했듯이’ : 과두정과 과두정적인 인간은 돈에 집착하여 돈에 인색하지만 재화의 독점 독식이 허용되고 있어 돈에 눈이 먼 그 만큼 경쟁에 뛰어들었다가 결국 재산을 탕진하고 빚까지 지는 일이 부지기수로 일어난다. 이렇게 해서 부는 소수에게 편중되고 가난하고 빈털터리가 된 사람들은 수벌 같은 자들이 된다.

* 552b ‘봉방 안에 수벌kēphēn이 생겨나 벌집의 우환νόσημα이 되듯’ : 수벌은 일벌과 달리 원래 독침도 없고 꿀도 꽃가루도 모으지 않고 오로지 여왕벌과 교미하기 위해 존재한다. 그래서 수벌은 이곳에서 게으르고 방만한 자로 비유된다. 그러나 이들 중 일부는 마치 수벌이 독침을 가진 것처럼 해악한 존재가 된다.

* 553b ‘장군으로 있거나…모함을 받아 법정으로 소환되어 사형에 처해지거나‘ : 기원전 406년 아르기누사이 해전 후 8명의 참전 장군들은 생존자 구출과 시신 수습의 실패 건으로 대중들의 분노를 사 재판에 넘겨져 2명은 추방되고 나머지 6명은 모두 사형에 처해졌다. 이때 소크라테스를 비롯한 극히 일부 시민들만이 사형에 반대했을 뿐이다. 처형 후 전후 사정을 알게 된 시민들은 처형이 잘못되었음을 깨닫게 되었지만, 결과적으로 해군 지휘부 전체를 스스로 제거한 꼴이 되어 1년 후 아테네 멸망을 재촉한 아이고스포타모스 해전의 패배를 자초하고 만다. 대중들의 변덕스러움과 집단심리에 대한 플라톤의 우려가 이곳에서도 일정 부분 표명되어 있다.

* 553d ‘이성부분과 기개부분은 저 욕구부분 아래 이쪽과 저쪽 바닥에 앉혀 노예로 삼으리라고 생각하네.’ : 나라와 개인의 해체 과정에서도 나라를 구성하는 3계층, 영혼을 구성하는 세 부분은 본래의 기능을 상실한 상태로 여전히 존재하고 있다. 해체는 그 계층과 부분이 없어지는 것이 아니라 그 각각이 지니는 본래 기능의 상실이나 변질에 따라 그것들 간의 관계 내지 경계가 달라지면서 초래된다.

* 554a ‘열심히 일하는 사람’ergatēs : 단순히 일에 열심히 하는 사람이 아니라 일에만 얽매여 사는 사람을 뜻한다.

* 554a ‘필수적인 욕구’ho anangkaios epithymia : 점차 드러나겠지만 플라톤은 영혼의 욕구 부분을 필수적인 욕구, 불필요한 욕구, 불법적인 욕구로 세분화하여 각각 과두정적 인간, 민주정적 인간, 참주정적 인간에 대응시킨다. 욕구 자체가 나쁜 것이 아니라 필수적인 욕구를 넘어 불필요한 욕구, 불법적인 욕구로까지 확장 변질되는 것이 나쁜 것이다.

* 554c ‘고아의 후견인’epitropeusis : 아테네에는 미성년 유자녀의 경우, 후견인을 지정하여 상속재산의 관리와 양육 등의 책임을 지게 하는 제도가 있었다. 특히 고아의 후견인은 유언과 상속의 집행, 상속재산 관리 처분 관련하여 전적인 권한을 갖고 있어 부정의한 짓을 마음껏 저지를 수 있는 여지가 아주 컸다. <법률> 766c, 877c, 909c-d, 926b-928d 참고.

* 554d ‘자기 안에 내분 없는astasiastos 사람이 못될 것이네.’ : 440b, e, <파이드로스> 237d-e, 아리스토텔레스 <니코마코스 윤리학> 1099a 12 이하 참고.

* 554d-e ‘이중의diploos 인간’ : 과두정을 닮은 개인도 정의롭게 보여 좋은 평판을 얻는 것을 욕구한다. 그래서 때론 나쁜 욕구를 힘으로 억누르기도 한다. 대개는 더 나은beltiōn 욕망이 더 못한 욕망을 지배하기 때문이다. 이른바 위선은 이중의 인간이 갖는 일상의 한 단면이다. 그러나 그 억제가 자발적인 설득이 아닌 마지못한 강제에 의한 것이어서 과두정적 인간은 결국 그것을 참아내지 못하고 마치 침 달린 수벌같이 자신의 나쁜 욕망을 드러내고 만다. 특히 부정의한 짓을 제멋대로 저지를 수 있는 자유(554c)가 주어질 경우 더욱 그러하다. 위선을 부릴 하등의 이유가 없기 때문이다.

————————–

* 정치체제와 개인은 각각 세 계층, 세 영혼의 부분들로 구성되어 있다는 점에서 정치체제와 개인의 타락 과정은 그것들을 구성하는 세 계층 또는 세 영혼의 부분들이 갖고 있었던 관계의 변화를 통해 나타나고 그러한 관계의 변화는 각 계층 간 욕망구조의 변화 또는 영혼의 각 부분 간 욕구의 변화로 구체화된다. 명예정이 타락하여 과두정에 이르기 직전 상태의 정치체제의 경우, 통치계층과 전사 계층은 이성적 통치 및 수호 기능을 상실하여 권력을 그들의 사적 소유욕의 도구로 사용하고 있고, 그것을 닮은 개인 또한 영혼의 이성 부분이 욕구 부분에 지배되어 이성은 물질적 욕구의 확대 장치로 도구화되어 있다. 나라건 개인이건 직분에 따라 다양했던 본래의 욕망 구조가 물질적 욕망구조로 획일화된 것이다. 그러나 아직 까지는 명예정의 잔재가 남아 있어 물질적 사적 소유욕이 채 노골화되지 않은 상태여서 생산자 계층과 영혼의 욕구 부분은 아직 통치계층의 착취와 이성의 계산적 침탈을 제대로 깨닫지 못한 채 일정 부분 자기 직분과 욕구를 유지하고 있다.

* 그러나 통치계층과 전사 계층의 사적 소유욕이 서로 간의 경쟁을 통해 나날이 증대되고 노골화되면서 그들 모두 겉만 수호자들일 뿐 실제로는 자신들의 권력을 오로지 돈을 버는데 사용하는 돈벌이 꾼들임이 드러난다. 이러자 생산자 계층은 그동안 자신들이 착취당하고 있었음을 알게 되면서 그들 또한 본래의 물질적 욕구 외에 통치에 대한 관심을 갖게 된다. 이로써 각 계층이 고유하게 갖고 있었던 분업적 욕망구조가 무너지고 모든 사람이 계층과 무관하게 전쟁도 하고 생산도 하고 관직에도 관심을 갖게 된다. 그 모두 돈을 벌기 위해서이다. 형식적으로 이들은 이제 전과 달리 무엇이든 될 수 있고 할 수 있는 멀티형 인간이 되었지만, 실질적으로 그들 모두는 하나같이 돈의 노예가 되어 있다. 본래 다층적이었던 욕망 구조가 물질적인 욕구로 획일화되었을 뿐만 아니라 생산자 계층에만 허용되었던 사적 소유 또한 계층과 상관없이 모두에게 전일화되기에 이른 것이다. 이것이 명예정 다음의 타락한 정치체제로서 과두정이다. 명예정이 통치계층에서 물질적 욕구가 발단하고 확산하는 발판이었다면 그것이 폭발적으로 증대되어 계층과 무관하게 욕망구조에서 마침내 전면적인 획일화 내지 등질화가 달성된 정치체제가 곧 과두정인 것이다.

* 사실 이러한 정치체제는 내용적으로 금권정임이 분명함에도 과두정으로 불리고 있는 것은 앞서도 말했듯이 플라톤 자신이 다분히 기원전 4세기 스파르타의 과두정의 실제 전개 과정을 염두에 둔 것으로 보인다. 그러나 일반적인 관점에서 모두가 하나같이 돈에 대한 욕망에 사로잡혀 있으나 재화는 한정된 경우, 금권정의 과두정화는 필연에 가까운 일이다. 어느 시대, 어떤 정치체제를 막론하고 부와 권력은 사회적 약자들에 대한 착취와 무차별적 독점욕을 통해 약육강식의 논리에 따라 배타적 일극화로 내달리기 때문이다. 금전만능주의 과두정 치하에서는 글라우콘의 말 그대로 소수 통치자들을 제외하고는 거의 모두가 거지이다.(552d) 플라톤이 과두정의 나라를 두 개의 나라로 부르는 이유도 그 때문이다. 머릿수 비율은 99대 1임에도 부의 99%를 1%가 차지하고 있는 어처구니없는 모멸의 현실이 정치적 의사결정을 머릿수로 결정하는 사회에서도 시장주의와 능력주의 신화에 가려 당연한 일로 받아들여지고 있음은 실로 현대 형식 민주주의가 봉착해 있는 자가당착이 아닐 수 없다. 게다가 오늘날 이른바 AI로 표징되는 4차 산업혁명시대가 가난한 나라로서는 엄두조차 낼 수 없을 정도의 고도의 자본 축적과 투자의 집약적 지속을 전제로 하고 있음을 고려하면, 현존하는 국가 간 계층 간 양극화는 고착화를 넘어 이전의 제국주의의 폐해와 비교할 수 없는 수준의 식민 노예화 단계에까지 이르게 될지도 모른다. 물론 이곳에서 플라톤이 언급하고 있는 과두정 체제와 현대 사회를 단순 비교할 수는 없을지라도, 부와 권력의 편중이 초래할 심대한 위험과 폐해와 관련해서 이곳 과두정을 통해 플라톤이 피력하고 있는 경고의 의미는 결코 과소평가될 수 없을 것이다. 특히 과두정이 초래한 욕망구조의 등질적 획일화와 관련한 플라톤의 통찰은 근대 자유주의 철학적 담론들이 전제하는 인간의 이기적 본성이 불변의 진실일 수 없으며 사회관계의 변화에 따라 언제든 철학적으로 새롭게 재정립될 수 있는 것임을 새삼 일깨워 준다. 플라톤의 이상국가론은 인간본성과 관련한 그러한 문제들을 정치철학적 탐문을 통해 비판적으로 되묻고 있다는 점에서도 매우 중요한 의미가 있다.

* 다만 이곳의 과두정이 금전만능의 현대사회와 다른 점이 있다면 이곳의 과두정은 오늘날 경제적 강국들이 엄청난 자본을 들여 군사력 증강에 힘쓰고 있는 것과 달리 오로지 사적 소유에만 집착할 뿐 나라를 군사적으로 수호하기 위한 공적 지출에는 거의 관심을 기울이지 않고 있다는 점이다.(551e) 그래서 과두정은 전쟁을 치를 능력이 없다. 대중을 무장시켜 동원하자니 적보다 대중이 더 두렵고 그렇게 안 하자니 자기들 소수만으로 전쟁을 치르기도 불가능하기 때문이다.(551d) 이런 점에서 과두정은 국가 수호에선 무능하기 그지없는 정치체제이다. 그러나 그럼에도 아직 최악의 정치체계는 아니다. 최소한 폭력적 군사주의와는 거리가 있기 때문이다. 그러나 플라톤이 제시하는 타락의 최후 단계로서 참주정에 이르면 마치 20세기 폭압적 정치체제들과 오늘날 패권적 강대국들의 만행을 미리 알고 있기라도 하듯 금전만능주의와 폭력적 군사주의, 정치적 독재의 결합이 얼마나 재앙에 가까운 최악의 정치체제를 낳는지가 적나라하게 묘사되고 있다.

* 플라톤이 과두정이 갖는 결함으로서 또 하나 심각하게 제기하고 있는 것은 과두정이 최소한의 생존 조건까지 무시할 정도의 독점을 무한정 허용하고 있다는 점이다. 요컨대 과두정은 ‘누군가가 자신의 것 전부를 파는 것과 또 그걸 다른 사람이 취득하는 것’을 허용한다.(552a)기록에 따르면 뤼쿠르고스의 헌법은 ‘원래 할당된 몫’archaia moira의 침탈을 철저히 금지하고 있었다. 4세기 스파르타 과두정에 이르러 이것은 크게 훼손되었지만 실제로 많은 그리스 국가들의 경우 ‘할당분’klēros을 처분하는 것은 불법이거나 적어도 불명예스러운 일이었다. 플라톤 역시 <법률>에서 가난함의 한계 즉 가난함의 임계점 이상의 재산이 시민 모두에게 보장되어야 하며 관리들은 그 할당분이 감소되는 것을 간과해서는 안 된다고 말하고 있다. 그리고 나아가 부의 축적의 경우도 그 기본 할당분의 4배까지는 허용되지만, 그 이상의 부의 획득이나 소유가 발생하는 경우 반드시 신들과 나라에 그 초과분을 바쳐야 한다고 말하고 있다.(<법률> 744d-745a) 이처럼 오늘날 우리가 말하는 기초적인 삶의 품격을 보전하기 위한 기본 소득과 복지의 개념은 일찍이 고대 그리스 국가에서부터 제도로서 뿌리를 내리고 있었다. 그것에 더해 플라톤은 빈부의 양극화를 막기 위해 비정상적 수준의 초과 수익 또한 중과세의 형식으로 제한하고 있다. 그런 의미에서 일시적 성공보수라면 모를까 최소한 정기 급여에서 개인 간 실재하는 대기업 임원과 일반 노동자들 간의 터무니없을 정도의 임금 격차는 플라톤의 관점에서 보면 그 자체로 인간의 사물화, 인간의 소외를 노골화한 것이 아닐 수 없다.

* 수벌은 <국가> 여러 곳에서 등장하는데(552c, 554b, 555d-556a, 559c-d) 이곳에서는 갖고 있던 재산을 모두 팔아버린 후 하릴없이 이곳저곳을 떠돌다가 온갖 나쁜 짓을 저질러 결국 과두정의 몰락을 앞당기는 자들로 비유되고 있다. 그러나 수벌 같은 자들의 해악은 과두정에서 그치지 않는다. 그들 중 일부는 나중 민주정 치하에서 자신 같은 부류들과 민중을 선동하는 선도자prostatēs가 되어 민주정마저 파괴하고 마침내 폭압적 참주정의 최고 통치자로 군림한다.(559c-d, 564b-566d) 과두정은 재산의 독점적 취득은 물론 전 재산의 처분까지도 무차별 허용함으로써 이러한 해악이 되는 수벌들의 출현과 양산의 기본 바탕이 된다는 점에서 이미 그 자체로 잠재적 위험을 안고 있는 정치체제이다. 그러함에도 수벌 같은 삶을 무작정 탓할 수도 없는 일이다. 아무리 노력해도 최소한의 삶의 여건이 충족되지 않는 사람들에게는 도둑질이나 체제 전복 말고 무슨 살길이 남아 있겠는가. 그런 의미에서 수벌 같은 삶의 잘못을 능력주의와 시장주의적 관점에서 그저 개인의 능력 탓으로만 돌리는 것은 오히려 사회적 위기를 증폭시키는 일이다. 플라톤 말대로 그것은 개인의 잘못 이전에 잘못된 정치체제와 그 체제가 갖는 교육 및 양육 체계에서 비롯된 것이다.(552e, 423e) 빈부의 양극화가 빚어내는 가난의 고착화는 하나의 나라를 파멸과 분열로 이끄는 최대 원인이다.(422a, 422e-423d) 수벌과 관련한 곳으로 그 밖에 참고할 곳은 헤시오도스 <일과 나날> 303 이하, 아리스토파네스 희곡 <말벌> 1071 이하, 에우리피데스 <탄원하는 여인들> 242, 크세노폰 <경제론> 17. 15, 베르길리우스 <게오르기카> iv. 168 등이 있다.

* 플라톤은 과두정의 나라를 다룬 다음 이제 과두정을 닮은 사람을 논하기 시작한다. 이곳에서 과두정을 닮은 사람은 장군이나 고위관직에 있던 아버지가 모함을 받아 사형을 당하거나 추방당하는 일을 겪은 아들로 비유된다. 졸지에 이런 일을 당하고 재산까지 잃고 나면 누구든 겁도 나고 가난으로 위축되기 마련이다. 그래서 그 아들은 돈벌이만이 살길이라 생각하고 자신의 욕구부분을 왕좌로 올리고 이성부분과 기개부분을 노예로 삼는다. 이성부분의 지배를 받던 본래의 욕망구조가 기개부분의 지배로 바뀌었다가 이제 욕망부분의 지배로 타락하면서 본래의 지배 관계가 완전히 역전된 것이다. 이성이 결여한 기개는 타락에도 무모할 정도로 용감하다. 분별을 잃은 군인들의 명예욕이 맹목적인 그 만큼 돈에 대한 사랑으로 변하는 것은 한 순간의 일이다. 그리고 과두정을 닮은 사람은 겁도 많고 다시 가난하게 되는 것도 두려워 생존에 필요한 최소한의 필수적인 욕구들만 채울 뿐 다른 소비는 허용하지 않고 돈이 생기면 모두 개인금고에 보관한다. 이 점 때문에 이 사람은 다른 사람들보다 절제 있고 번듯한 사람으로 보이지만 이성이 돈에 대한 욕구의 도구로 전락하여 참된 덕은 영혼에서 이미 멀찌감치 달아난 상태이다.(554e) 게다가 이들은 승리나 아름다운 것을 바라긴 하나 그것에 돈을 쓸 생각은 전혀 없어 실제로는 그와 관련한 경쟁에 아무런 적수가 되지 못한다.

* 그리고 플라톤은 과두정적 사람들의 이중적 욕구 속에 숨어 있는 위선과 권력욕을 간과하지 않는다. 이들은 겉으로는 물질적 욕구에만 기대어 부자로만 살기를 바라는 듯 보이지만 그것은 다만 평판을 의식하여 강제로 나쁜 욕구를 참고 있는 것일 뿐 재산 증대의 수단으로서 권력에 대한 욕망을 나날이 키워가고 있다. 과두정 치하에서는 부를 지니는 한, 계층에 상관없이 언제든 관직을 살 수 있기 때문이다. 이것은 과두정적인 사람의 욕구가 기개는 물론 통치의 욕구로까지 확장되어 있음을 보여준다. 다만 그것들의 내적 관계가 물질적 욕구의 주도로 부와 권력을 목표로 재편되어 있을 뿐이다. 과두정에서 매관매직과 부패가 일상화될 수밖에 없는 이유이다. 앞서 말했듯이 과두정적인 사람들은 자신들의 과두정은 물론 나중 민주정마저 파괴하고 참주정을 세워 참주로까지 등극하는 그야말로 잠재적 위험을 안고 있는 사람들이다. 그러나 아직 과두정적인 사람의 단계에서 이러한 위험까지는 아직 본격적으로 드러나지는 않은 상태에 있다. 그러나 그들에게서 덕으로서 이성부분의 본래의 기능은 이미 도구적 이성으로 전락하여 날이 갈수록 빈약해가고 있고 대신 그에 반비례하여 물질적 욕구 부분은 날이 갈수록 강력함을 더해가고 있다.

* 이렇듯 과두정 치하에서는 속칭 대중들이 말하는 부자들의 경우 훌륭함을 겸비한다는 것은 불가능한 일이다. 그들에게 덕aretē과 부ploutos는 상반된 것이다.(550e) 왜냐하면 부정의한 방법에 의한 수입은 정의로운 방법에 의한 경우보다 두 배 이상 크고 아름다운 일을 위한 지출은 반대로 두 배 이상 적기 때문이다. 그러한 한 그들은 결코 행복할 수 없다.(<법률> 742e-743c) 그러나 플라톤은 이상국가의 현실적 대안을 논하는 <법률>에서 조차 그렇게 불가능에 가까운 ‘훌륭한 부자들’, 즉 덕을 갖춘 부자들의 존재를 나라를 개혁하기 위한 근본적인 조건의 하나로서 여전히 붙들고 있다. 절절한 기원의 형식으로 서술되고 있는 훌륭한 부자들에 대한 아래와 같은 플라톤의 기대는 덕치와 분배에 기초한 정의로운 사회 공동체를 꿈꾸는 그의 이상이 <법률>에서도 그대로 이어지고 있음을 잘 보여준다. “남아 있는 유일한 방법은 말하자면 기원하는 일이며, 오랜 기간에 걸쳐 조금씩 진행되는 조심스러운 작은 변화입니다. 이런 변화는 다음과 같은 조건에서 일어납니다. 풍부한 땅과 자신들에게 빚진 많은 사람을 보유하고 있는 어떤 개혁가들이 계속해서 있어야 하며, 이들은 공평성에 준거하여 자신들의 재산을 가난한 자들과 어떻게든 공유하고자 해야 합니다. 어떤 건 탕감해주고 어떤 건 분배해 줌으로써, 그리고 어떻게든 적도를 견지하고, 재산이 줄어드는 것이 아니라 탐욕이 늘어나는 것이 가난이라고 여김으로써 말입니다. 실제로 이것이 나라 보존의 가장 큰 근원이자 든든한 토대입니다.”(<법률> 736d-e)

* 이제 과두정은 민주정으로 변화한다. 과두정의 이중성에 가려진 탐욕은 제멋대로의 자유를 만나며 본색을 드러낸다. 제8권에서 나라와 사람의 타락 과정이 이어지면서 플라톤의 이상국가의 꿈은 점점 더 요원해지는 것처럼 보인다. 그러나 이 또한 정의가 행복임을 드러내기 위한 의도된 장치들이다. 나라가 참주정에 이르기까지 타락의 심도를 더해가면 갈수록 플라톤의 이상 국가를 향한 의지 또한 치열함을 더해간다.

* 과두정의 나라와 과두정적인 사람은 서로 닮아있기는 하지만 과두정의 사례들 하나하나에 대응시켜 유사성을 논할 필요는 없다. 이를테면 과두정적 개인에서 과두정 정치체제의 소수와 나머지 대다수에 대응하는 것은 따로 없다. 물론 통치계층은 소수이지만 그것은 철인왕정의 경우도 마찬가지이다. 유사성은 앞서도 강조했듯이 나라와 개인이 구성하는 계층들과 영혼 부분들이 서로 관계 맺는 방식과 관련한 유사성이다. 이를테면 과두정 치하 부자와 빈자의 관계는 과두정적 개인에서 막강해진 욕구부분과 빈약한 이성부분의 관계에 상응함과 동시에 이성부분, 기개부분, 욕구부분의 관계가 이성 또는 기개의 지배에서 오로지 물질적 금전적 지배 관계로 역전 재편되었음을 보여준다. 과두정적 인간의 이중성 또한 과두정 체제의 계층 간 갈등적 내분 관계에 상응하는 것이다. 욕망구조에서는 명예정의 경우 물질적 욕구의 지배가 은폐된 상태에서 제한적인 수준이었다면 과두정에 와서는 말 그대로 계층과 영혼 전체에 걸쳐 노골화되면서 욕구의 등질화와 획일화가 전면적으로 관철되어 있다. 그만큼 그들은 부와 권력에 두루 관심이 있다. 그럼에도 지배관계에서만은 철학자왕정에서 명예정, 과두정에 이르기까지 철학자이건 군인이건 부자이건 하나같이 권력은 소수가 차지하고 있다. 소수가 지배하는 이러한 권력관계는 이제 민주정에 가서 형식적이나마 다수 민중의 지배로 재편된다. 물론 욕구는 과두정과 마찬가지로 여전히 돈에 대한 욕구로 등질화되어 있지만, 민주정에 이르면 ‘제멋대로의 자유’exousia와 ‘불필요한 욕구’가 그것에 더해진다.

다음 주제 : VI 본론 3 : 부정의와 현실 비판 – 현실 국가 분석(제8권-제9권)

A. 부정의한 나라들과 부정의한 개인들.

3. 민주정과 민주정적인 인간, 필요한 욕구와 불필요한 욕구(555b-562b)

세 철학자가 들려주는 ‘분개’ 이야기 [시대와 철학]

세 철학자가 들려주는 ‘분개’ 이야기

정선우 (연세대학교 철학과 박사과정)

분개는 타인의 부당한 선을 불승인하도록 만들고(아리스토텔레스)

타인이 겪는 피해를 순전히 남의 일로 치부함으로써 외면하거나 방관하지 않도록 만들며(데카르트, 스피노자)

심지어 국가가 불의를 자행할 때 이에 침묵하지 않고 권력에 적극적으로 불복종하도록 만든다(스피노자)

우리를 분개하게 만드는 대상은 사적 존재인 한 개인일 수도 있으나 공적 존재일 수도 있다.

분개는 정치적으로 중요한, 어떤 의미에서 위협적인 감정이라고 할 수 있다.

인간은 자신에게 손해나 고통을 끼치는 사람에게 증오와 분노를 느낀다. 가령 누군가가 내 몸에 위협을 가하거나 내 것을 강탈하거나 내 평판을 떨어트리거나 내 인격을 무시할 때 나는 그를 싫어하고 그에게 화낼 것이며, 그 결과 그와 맞서 싸울 것이다. 이처럼 타인에 대한 적대적 감정은 주로 자기 자신에게 직접적으로 가해진 해악을 이유로 생겨난다. 그러나 독특하게도 인간은 자신의 안녕이나 복리와 관련되지 않음에도 불구하고 타인에 대해 부정적 감정을 느끼곤 하는데, 이러한 종류의 감정으로 분개(indignation)를 꼽을 수 있다. 분개의 감정은 이익을 추구하고 손해를 기피하는 자연적 성향, 곧 이기심만으로 설명되지 않는다는 점에서 철학자들은 오랫동안 이 감정에 주목해 왔다.

거의 모든 학문의 출발점에 놓이는 아리스토텔레스 역시 분개의 감정을 상당히 진지하게 다룬다. 아리스토텔레스에 따르면, 분개는 일반적인 노여움이나 성냄과는 구별되는 감정으로, 이웃에게 일어난 일, 이웃에게 닥친 상황을 봄으로써 생겨나는 고통을 의미한다. 또한 분개는 시기(이웃이 잘되면 괴로워하는 것)와 심술(이웃의 불행에 즐거워하는 것) 사이의 중용에 해당하며, 따라서 유덕한 사람이 취하는 일종의 도덕적 태도를 가리킨다. 그러니까 아리스토텔레스에게서 분개란 불의를 향한 분노, 곧 ‘의분(righteous indignation)’이다. 가령 누군가가 요행이나 부정에 의해 정당하지 않게 선을 획득하는 경우, 그는 그 선을 받을 만한 자격이 없으므로 그가 선을 소유하는 것은 부당한 일이다. 따라서 훌륭한 사람은 그의 부당한 행복에 괴로워하며 분개한다. 여기서 중요한 것은 덕스러운 행위자가 분개하는 까닭이 타인의 선이 행위자 자신의 이익과 상충하거나 행위자 자신의 행복을 저해하기 때문이 아니라, 단지 그것이 그 자체로 옳지 않기 때문이라는 점이다. 그러므로 분개의 감정은 인간이 좁은 범위의 이해관계를 넘어서서 옳음과 그름, 정당함과 부당함의 관점에서 사태를 평가할 수 있음을 드러내 준다.

한편, 데카르트는 아리스토텔레스의 분개 개념을 보다 일반화함으로써 자신만의 분개 개념을 제시한다. 데카르트에 따르면, 우리는 다른 사람이 어떤 악을 행하는 것을 볼 때, 그를 미워한다. 이는 다시 두 가지 경우로 나뉜다. 첫째, 만약 이 악이 우리와 관련될 때, 곧 타인이 우리 자신에게 해악을 끼칠 때, 우리는 그에게 분노(anger)를 느낀다. 둘째, 만약 이 악이 우리와 관련되지 않는다면, 곧 타인이 우리 자신에게 해악을 끼치는 것은 아니라면, 우리는 그에게 분개를 느낀다. 가령 어떤 사람이 선을 가질 만한 자격이 없음에도 불구하고 선을 소유한다면, 그는 직접적으로 우리에게 피해를 주지는 않지만 부당한 일(악행)을 저지르는 것이므로 우리는 그에게 분개의 감정을 느낀다.

그런데 분개의 감정은 (아리스토텔레스에게서처럼) 도덕적 행위자로서의 인간을 특징 짓는 요소로서 이해될 수 있지만, 반대로 정의를 가장하는, 실제로 정의롭기보다 정의로워 보이기를 원하는 인간의 모습을 반영하는 요소로서 이해될 수도 있다는 점에서 양면성을 지닌다. 데카르트는 이 후자의 측면에 주목함으로써 분개의 배후에 놓여 있는 은밀한 인간 심리를 매우 예리하게 포착한다. 데카르트가 지적하듯, 자주 분개하는 사람은 참되게 덕스러운 사람이기보다 덕스러워 보이기를 원하는 사람인 경우가 많다. 가령 비난받을 만하지 않은 일이나 사소한 일에 과도하게 분개하는 사람, 혹은 세계의 운행이나 신의 섭리를 탓하면서 신이나 자연의 작품에 분개하는 사람은 도처에서 흠잡을 거리, 비난할 거리를 발견하는 사람이며, 따라서 덕을 사랑하기보다 악덕을 추구하는 사람에 불과하다. 심지어 그런 사람은 자신의 빈번하고 과도한 분개가 도리어 자신의 올바름을 입증하는 양 착각한다는 것이 데카르트의 지적이다.

여기서 알 수 있듯, 분개는 증오나 분노 일반과 구별되는 특별한 감정이다. 타인의 불의에 분개하는 마음은 나 자신의 이익과 손해라는 협소한 관점을 벗어나는 태도라는 점에서 도덕적 중요성을 지니기 때문이다. 이러한 분개는 합당하고 바람직한 분개에 속한다. 그러나 분개는 ‘가짜 덕’ 혹은 위선으로부터 비롯할 수 있으므로 주의해야 한다. 타인의 악덕이 자기 자신의 덕의 징표가 아님에도 불구하고, 타인의 과오를 비난하는 데 몰두하는 사람은 정말로 분개해야 할 것에만 분개하는 것이 아니라, 아무것에나 쉽사리 분개한다. 이러한 분개는 합당하지 않으며 바람직하지 않은 분개에 속한다.

분개의 중요성은 이뿐만 아니다. 이 감정은 비단 개인적 차원, 도덕적 차원에서만 기능하는 것이 아니라, 국가 안에서도 중대한 효과를 발휘하기 때문이다. 분개는 공동체를 위태롭게 하거나, 심지어 무너뜨리는 결과를 낳기도 하는데, 분개의 커다란 위력에 주목한 철학자는 바로 스피노자다. 우선, 스피노자는 데카르트의 분개 개념을 이어받는다. 스피노자에게서 분개란 다른 이들에게 악을 행하는 사람에 대해 가지는 미움이다. 만약 어떤 사람이 다른 이들에게 못되게 굴거나 해악을 끼친다면, 우리는 피해 당사자가 아닐지라도 분개를 느낀다. 가령 (우리가 이전에 아무 감정도 갖지 않았던) A라는 사람이 (마찬가지로 이전에 아무 감정도 갖지 않았던) B라는 사람을 괴롭힌다고 가정하자. 이때 우리는 A에게 분개를, B에게 연민을 느낀다. 이에 따라 B가 더 이상 A로부터 괴롭힘을 당하지 않도록 우리는 할 수 있는 한 B의 편에서 A와 맞서 싸울 것이다.

흥미로운 점은 우리를 분개하게 만드는 대상이 사적 존재로서의 한 개인일 수도 있지만, 공적 존재일 수도 있다는 것이다. 스피노자가 지적하듯, 만약 주권자(가령 한 명의 군주나 여러 명의 귀족들)가 신민들을 학살하거나 약탈하거나 겁탈하거나 이와 비슷한 일을 행한다면, 수많은 신민들은 이에 분개하여 주권자에 맞서고자, 국가 권력에 대항하고자 공모하기에 이른다. 그런데 국가가 더 많은 사람에게 국가에 복종하기보다 저항할 이유를 제공할수록 국가의 지배력은 약해진다. 따라서 신민들이 공통의 분개를 계기로 하나로 뭉칠 때, 국가의 최고 권력은 무너진다. 역으로 말하자면, 국가 권력에는 일정한 한계가 있다. 만약 주권자가 법을 위반하여 대다수의 시민들이 주권자에게 분개한다면, 그 국가는 보존될 수 없으므로 주권자는 다름 아닌 자기 자신을 위해서 법을 준수해야 한다. 제아무리 절대적 권력을 지닌 통치자라고 할지라도 대중들이 공통의 분개에 휩싸이지 않도록, 곧 시민들이 성난 군중으로 돌변하지 않도록 조심해야 한다. 그만큼 분개는 정치적으로 중요한, 어떤 의미에서 위협적인 감정이라고 할 수 있다.

이상의 논의를 정리해 보자. 세 철학자 모두 제각기 다른 이유와 근거에서 분개라는 감정에 공히 주목한다. 이들의 설명에 따르면, 분개하는 인간, 곧 불의와 악덕에 괴로워하고 불의와 악덕을 미워하는 자야말로 도덕적 행위자이자 정치적 행위자가 됨을 알 수 있다. 분개는 타인의 부당한 선을 불승인하도록 만들고(아리스토텔레스), 타인이 겪는 피해를 순전히 남의 일로 치부함으로써 외면하거나 방관하지 않도록 만들며(데카르트, 스피노자), 심지어 국가가 불의를 자행할 때 이에 침묵하지 않고 권력에 적극적으로 불복종하도록 만든다(스피노자). 반면에 분개가 도덕적 우위를 점하고 싶은 욕망이나 무엇이든지 흠잡고 깎아내리려는 기질로부터 생겨난다면, 이는 참된 도덕적 성품이라기보다 도덕을 꾸며내는 것에 불과하다(데카르트). 따라서 마땅한 때, 마땅한 일에 대해, 마땅한 사람을 향해, 마땅한 목적을 위해, 마땅한 방식으로 분개해야 하며, 그럴 때만 인간은 참되게 고귀하고 훌륭하다고 평가받을 수 있다(아리스토텔레스). 세 철학자의 설명에서 알 수 있듯, 실로 인간의 위대하고 찬란한 면모도 보잘것없고 암울한 면모도 분개라는 이 하나의 감정에 고스란히 담겨 있으며, 바로 그렇기 때문에 분개가 그토록 오랫동안 철학적 주목의 대상이 돼 온 것일 테다.

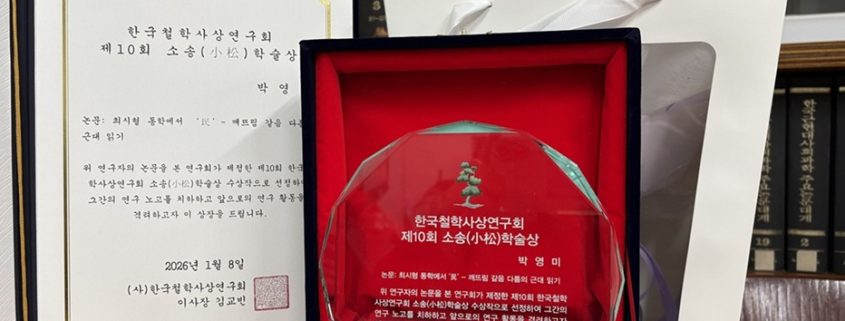

[회원동정] 제10회 소송학술상「최시형 동학에서 ‘民’ : 깨뜨림 같음 다름의 근대 읽기」– 박영미 회원『시대와 철학』 제34권 1호 수록 논문 [한철연 소식]

안녕하세요, 웹진 〈(e)시대와 철학〉편집주간입니다.

지난 2026년 1월 8일 태복빌딩 302호에서 열린 (사)한국철학사상연구회 신년회에서 제10회 소송학술상 시상이 있었습니다.

소송학술상은 소송 송상용 선생님(한림대 명예교수)의 뜻을 이어 한철연 소장 학자들의 학술을 평가하고 고양하기 위해 한철연에서 간행하는 학술지 『시대와 철학』에 최근 2년 동안 수록된 논문 중 우수 논문 한 편을 선정하여 한철연 회원에게 2년에 한 번 수여하는 학술상입니다.

제10회 소송학술상은 박영미 회원이 수상하였습니다.

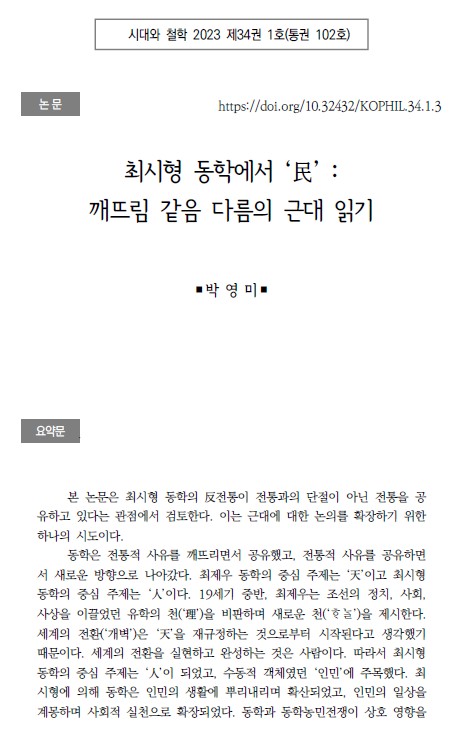

수상 논문은 「최시형 동학에서 ‘民’ : 깨뜨림 같음 다름의 근대 읽기」(『시대와 철학』 제34권 1호 수록 논문)입니다.

박영미 선생님의 수상을 진심으로 축하드리며, 앞으로 관련된 후속 연구가 기대됩니다.

논문 관련한 자세한 내용은 아래 수상 소감을 참고하면 좋겠습니다.

| 안녕하세요 박영미입니다.

부족한 논문을 제10회 소송 학술상 수상 논문으로 선정해주신 것에 깊이 감사드립니다. <최시형 동학에서 ‘인민’: 깨뜨림 같음 다름의 근대 읽기>에서 저는 크게 두 가지 문제에 주목했습니다. 마지막으로 한국현대철학분과원들, 한철연의 선배 후배 선생님들께 감사드리고, 이런 뜻 깊은상을 만들어주신 이제 고인이 되신 송상용 교수님께 깊이 감사드립니다. |

한국철학사상연구회 2025년 가을 제69회 정기학술대회 ‘한국철학의 근현대, 그 전환의 장면들’ [2025 ‘한국철학자연합대회’] 20251025 영상 [월례발표회·세미나]

제69회 정기 학술대회는 2025 [한국철학자연합대회](주제: 기술의 도전, 철학의 응전) 한철연 세션에 한국현대철학분과 발표로 진행하였습니다.

ㅇ주제 : 한국철학의 근현대, 그 전환의 장면들

ㅇ일시 : 2025년 10월 25일(토) 14:30~18:00

ㅇ장소 : 전북대학교 인문대 1호관 213호

ㅇ주관 : 전북대학교 철학과, 범한철학회, (사)한국철학회

ㅇ주최 : (사)한국철학사상연구회

전체 사회 : 이관형(강서대학교)

▷ 개회사 14:30 회장:전호근(경희대학교)

[제1부 전통과 근대를 가로지르는 사유]

*제1발표 14:40~15:15(발표25분,토론10분)

19세기 근대 민중운동에서 ‘민중’의식과 정체성의 변화

발표:진보성(한국방송통신대학교)|토론:김정철(한국국학진흥원)

*제2발표 15:15~15:50

한국철학에서의 ‘근대’ 계승: 1900년대 초 손병희의 동학 계승

발표:박영미(한양대학교)|토론:이병태(한국철학사상연구회)

*제3발표 15:50~16:25

1920년대 『개벽』의 전통사유

발표:윤태양(건국대학교)|토론:배기호(중원대학교)

[제2부 식민과 분단을 넘어서는 철학]

*제4발표 16:30~17:05

조소앙「素昻氣說」의 한국철학적 연원과 독창성 고찰

발표:한송희(성균관대학교)|토론:오주연(건국대학교)

*제5발표 17:05~17:40

북으로 간 철학자들-1950년대 북한 철학연구의 한 장면

발표:박민철(건국대학교)|토론:유현상(한국철학사상연구회)

*종합토론 및 질의 17:40~18:00|좌장:이관형(강서대학교)

개회사 (회장: 전호근)

제1발표 [19세기 근대 민중운동에서 ‘민중’의식과 정체성의 변화]

제2발표 [한국철학에서의 ‘근대’ 계승: 1900년대 초 손병희의 동학 계승]

제3발표 [1920년대 『개벽』의 전통사유]

제4발표 [조소앙「素昻氣說」의 한국철학적 연원과 독창성 고찰]

제5발표 [북으로 간 철학자들-1950년대 북한 철학연구의 한 장면]

종합토론 및 질의|좌장:이관형(강서대학교)

한국철학사상연구회 2025년 봄 제68회 정기학술대회 ‘전환의 상상력: 새로운 시대를 위한 철학적 구상’ 20250628 영상 [월례발표회·세미나]

한국철학사상연구회 2025년 봄 제68회 정기학술대회 ‘전환의 상상력: 새로운 시대를 위한 철학적 구상’ 20250628 영상

- 일시 : 2025년 6월 28일(토) 12시~

- 장소 : 경희대 청운관 207호

※ 1부 – 1발표와 2부 – 4발표는 영상이 누락되었습니다.

[1부] 사회 : 김은주(서울시립대)

1-발표) 12·3 내란 이후 정치와 언론의 공공성 문제에 대한 단상|발표자 : 이진욱(건국대) 토론자 : 강지은(건국대)

2-발표) 막스 슈티르너의 부활|발표자 : 박종성(건국대) 토론자 : 이병태(경희대)

[2부] 사회 : 박지용(경희대)

3-발표) 쓸모의 몫과 몫의 쓸모|발표자 : 문성원(부산대) 토론자 : 이현재(서울시립대)

4-발표) 극우의 파괴력과 민주공화국의 가치들|발표자 : 연효숙(연세대) 토론자 : 이정은(연세대)

5-발표) 탈노동사회의 도래|발표자 : 이성백(서울시립대) 토론자 : 한상원(충북대)

[3부] 종합토론 – 사회 : 박민철(건국대)

1부 – 2발표 [막스 슈티르너의 부활]

2부 – 3발표 [쓸모의 몫과 몫의 쓸모]

2부 – 5발표 [탈노동사회의 도래]

종합토론