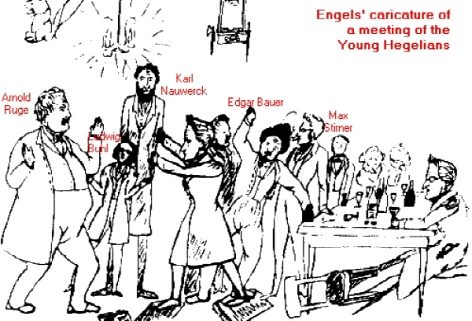

이름 없는 자기중심적 사람의 정체성 비판 무명인 [유령(Spuk)을 파괴하는 슈티르너(Stirner)]

이 글은 한글본 [유일자와 그의 소유]( 슈티르너 지음, 박종성 옮김, 부북스, 2023. 2쇄[학술원 우수 학술도서])를 읽는데 도움이 된다고 판단하여, 짧은 영어본을 번역한 것입니다. 울피 란트스트라이허(Wolfi Landstreicher)의 글 [이름 없는 / 자기중심적 사람의 정체성 비판 / 무명인](“Nameless An Egoist Critique of Identity Unknown”)

이 글에서 인용하는 슈티르너의 글은 독일어 원본을 인용하였습니다. 그리고 이 글에서 인용한 슈티르너가 쓴 [슈티르너 비평가들]이란 글은 [유일자와 그의 소유]에 대한 당대 지식인들의 비판의 반비판입니다. 좀 더 자세한 설명은 [유일자와 그의 소유]의 “옮긴이 해제”와 “옮긴이 말”을 참조하길 바랍니다. 아울러 “자기중심적 사람”(egoist)이란 용어에 대한 설명도 [유일자와 그의 소유]의 “옮긴이 해제”를 참조길 바랍니다.

Nameless

An Egoist Critique of Identity

Unknown

이름 없는

자기중심적 사람의 정체성 비판

무명인

울피 란트스트라이허 지음 / 박종성 옮김

2017

그대에 대해 아무것도 말하지 않을(nichts) 때에만 그리고 그대의 이름만 언급될 때에만, 그대는 그대로서 인정된다(wirst anerkannt). 그대에 대해 무엇인가를(etwas) 말하자마다, 그대는 그러한 어떤 것(인간, 정신, 기독교도 등등)으로서만 인정된다.

– 막스 슈티르너 『슈티르너 비평가들』(Rezensenten Stirners, 1845)

사람들이 정체성(identity)과 개성(individuality)을 얼마나 자주 혼동하는지가 재미있습니다. 정체성은 “동일성”(sameness)을 의미하는 라틴어에서 유래되었습니다. 그리고 동일성은 나와 동일할 수 있는 어떤 것이 존재함을 의미합니다.

개인들을 서로 충돌하는 동일한 원자(identical atoms)로 생각하는 것은 확실히 가능합니다(마르크스주의자는 이것이 개인주의자가 말하는 것이라고 가정하기를 좋아합니다). 그러나 원자조차도 당신이나 내가 그들을 원자로 생각하고 그들에게 정체성을 부여할 때만 동일해집니다. 원자화는 나의 유일한(unique) 개성을 부정하는 데 기반을 두고 있는 과정이며, 이 과정에서 동일시(identification)가 중요한 역할을 한다.

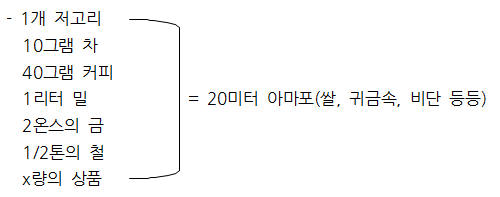

슈티르너는 당신과 나, 즉 지금 이 순간 육체가 있는 모든 개인을 “유일자”(der Einzige)이라고 불렀습니다. 『슈티르너 비평가들』에서 그는 “유일자”는 그저 이름일 뿐이며, 그 이상은 아니라고 설명합니다. 말하고 쓰려면 이름을 사용해야 했습니다. 그러나 그는 이렇게 썼습니다. “유일자는 … 전혀 개념의(옮긴이) 내용이 없다. 유일자는 불확정성 그 자체(Bestimmungslosigkeit selber)이다 … ”내가 내 세상에서 살기 전에, 네가 네 세상에서 살기 전에, 유일자에 내용을 부여하는 것은 그것에 정체성과 동일성을 부여하고 유일한unique 것으로서의 유일자를 파괴하는 것입니다. 유일자)에 개념적 내용(conceptual content)을 부여하는 것은 유일자를 부조리하게 만드는 것입니다.

그러나 나는 유일자이면서도 정체성과 다투어야 합니다. 예를 들어 선술집에 들어갈 때, 수표를 현금으로 바꿀 때, 경찰들이 제지할 때, 신원을 밝혀야 하는(identify myself) 진부한 일이 있습니다. 이러한 모든 경우들에 누군가는, 내가 그러한 경우들의 규칙들에서 요구하는 것과 동일한지 확인하기 위해 특정 법적 권한(authority)을 위임 받았습니다. 나도 술 마실 나이가 된 사람과 같은 사람일까요? 나는 수표를 현금화할 권한이 있는 사람과 같은 사람일까요? 나는 미납 증서가 없는(no outstanding warrants) 사람과 같은 사람일까요? 이러한 각각의 정체성들은 내가 따라 생활해야 할 개념들입니다. 그리고 그렇게 생활하지 않으면, 그 자기 생활의 결과를 감수하게 됩니다. 그러나 사실, 어느 누구도 이러한 것들과 동일하지 않습니다. 비록 내가 원하는 것을 얻기 위해 이러한 각각의 과제들(어느 정도의 음주, 어느 정도의 현금 필요, 경찰들과 어느 정도 멀리하기)을 충족할 수 있다고 해도, 나는 어떤 그러한 대의들도 아닙니다. 그리고 나에게 이러한 기준을 부과하는 사람들은 나의 유일한 나(unique self)에 추상 개념들을 강요하고, 그들의 규칙들과 자신만의 일관성에 대해 사회적 요구 사항을 따르도록 강요한다는 점에서 나의 적들입니다. 그들은 나의 자기소유성(ownness)과 더불어 나의 유일성(uniqueness)을 훼손하려고 합니다.

게다가, 모든 지배적 사회 질서는 개인들을 인종, 성별, 국적, 성적 취향 등의 범주적 정체성(categorical identity)에 따라(in terms of) 처리하도록 설정되어 있을 뿐입니다. 이것들은 모두 허구이지만, 사람들에게 육체적으로나 정신적으로 영향을 미칩니다. 이러한 범주들은 개인을 노예화하고, 개인을 배제하고, 개인을 제한하고(placing restrictions on), 개인을 구타하고 살해하는 등의 구역질날 정도(ad nauseum)을 정당화하는 역할을 해왔습니다. 그러한 범주적 정체성을 바탕으로 학대를 경험한 이들이 이 학대와 가해자들에 맞서 싸우기 위해 연합한다는 것은 이치에 맞습니다(makes sense). 제가 이해하기 어려운 점은 이러한 목적을 위해 연합한 대부분의 사람들이 자신들의 단결이 학대를 뿌리 뽑으려는 공유된 욕구에 기초를 두는 것이 아니라, 오히려 이 학대를 정당화하는 데 도움이 된 범주적 정체성에 기초를 두고 있다는 것입니다. 즉, 그들은 그들이 파괴하려는 질서의 적들이 아니라, 인정과 정의를 원하는 질서의 희생자들로서 단결하기로 선택합니다. 사회 질서는 유일한 개인(unique individuals)이 아닌 범주들만 인식할 수 있을 뿐입니다. 정의는 측정하고 무게를 달 수 있는 것, 즉 비교하고 동일시할 수 있는 것만 다룰 수 있습니다. 정체성, 동일성, 집단에 속함은 사회적 인정과 정의에 대한 요구 사항을 표현하는 다양한 방법입니다. 나의 유일성을 알고 있는 자기중심적 사람(egoist)으로서의 나는 지금 여기에서 경험하는 것처럼 범주적 정체성과 그걸로 즉시 혜택을 받는 사람들을 파괴하는 것을 목표로 하는 적으로서 다르게 반응합니다. 내가 다른 사람들과 연합한다면, 그들은 내 자신의 목표와 힘을 향상시키는 사람들이 될 것입니다. 정체성 정치(identity politics)가 아니라, 내 자신과 내 연합을 위해 정체성과 정치를 파괴하는 것입니다. 하지만 나는 도덕주의자는 아닙니다. 나는 정체성이 항상 거짓말이라는 것을 알고 있으면서도, 어떤 의미에서는 정체성의 용도를 잘 찾을 수 있습니다. 사실, 나는 내가 “나”라고 말할 때마다, 정체성을 사용합니다. 이 말에서 나는 여기에서 지금의 내 자신, 곧 나의 직접적이고 구체적 나를 과거 내 자신의 나 개념과 동일시합니다. 유일하기 때문에(즉, 내가 구체적으로 여기에서 지금 존재하기 때문에), 나는 과거 내 자신의 나 개념과 동일하지 않지만, 과거 내 자신의 나 개념과 동일시하는 정도까지 나 자신을 과거 내 자신의 나 개념과 결합하기로 선택합니다. 왜냐하면 내가 만난 타인의 과거 모습들과 타인을 동일시하는 것이 타인의 힘을 향상시키는 것과 마찬가지로, 과거 내 자신의 나 개념은 나의 세계와 관련해서 그리고 다른 사람과 상호 작용하는 데서 나에게 중요한 힘을 주기 때문입니다. 그래서 여기서, 정체성은 나의 도구가 될 수 있습니다. 그러나 여기서도, 나는 범주적 정체성에 대해 말하는 것이 아니라, 개인적 정체성, 즉 내가 사용하기 위한, 나의 자기 향유(self-enjoyment)을 향상시키기 위한 개념적 도구들에 지나지 않는다는 것을 아주 잘 알고서, 나 자신을 위해 만든 등식(equations)에 대해 이야기하고 있습니다. 만약 내가 개념적 도구들을 나 자신이라고 여긴다면, 나는 나 자신을 속이는 것입니다.

최근에, 나는 자신을 개인주의–허무주의자, 자기중심적–허무주의자(egoist-nihilists)라고 묘사하면서 지배 질서에 대한 다양한 공격을 주장하는 개인들(분명히 소그룹으로 활동하는 것으로 보이는)의 성명서(communiqués)을 접했습니다. 스스로 통치자의 질서에 반역하고 공격하는 자는 틀림없이 나의 동지입니다. 나는 개인의 행동을 어떻게 처리할지에 대한 그의 모든 결정에 동의하지 않더라도, 개인과 친밀감을 느낍니다. 그런데 왜 자기 자신의 삶에서 자신을 위해 행동하는 사람이 단체 이름을 사용하여 단체 정체성(group identity)을 만드는 것은 말할 것도 없고, 어쨌든 개인의 행동에 대해 주장할 필요성을 느끼는지 궁금합니다. 내가 지배 질서를 공격하거나 다른 방식으로 법에 위배되는 행동을 선택한다면, 이 선택은 지금 여기에 있는 내 삶의 직접성에서 비롯되며, 나는 누구에게도 설명할 의무가 없습니다. 그뿐만이 아니라 나의 마음을 움직이기 위해 다른 행동에서 영감을 얻을 필요도 없습니다. 나의 마음을 움직이는 것은 내 자신의 삶이고 내 자신의 기회입니다. 반항적 행동이 반항적 마음을 격렬하게 움직일 수 있기 때문에 개인은 자신의 분노와 기쁨을 표현하고 싶어 하는 것이 사실입니다. 그런 다음 그는 자신의 행위를 주장하기 위해 글을 쓸 수도 있지만, 그렇게 할 필요는 없으며 그렇게 하지 않는 것이 큰 지혜입니다. 그러나 여기서 내가 가장 의문시하는 것은 이런 방식으로 행위를 주장하는 개인이 정체성을 취하고 있다는 것이다. 이것이 그들이 자신의 이름을 붙여야 하는 이유입니다(이 이름들 중 일부는 아름답고 시적이기 때문에 정체성을 나타내는 호칭(labels)으로 남아 있습니다). 서명된 성명서(signed communiqué)는 그 행동을 수행한 유일한 개인들에 대한 행동의 즉각적이고 순간적 의미를 청중에게 그 행동을 설명하기 위한 영구적 의미로 대체합니다. 영구적 의미와 함께 영구적 정체성이 생기고 유일한 개인들은 이러한 결정된 형태 속으로 사라집니다. 스스로 행동하는 유일한 개인은 이름이 없습니다(nameless). 유일한 개인은 이름이 없습니다. 왜냐하면 유일한 개인이라는 존재는 의미가 완전히 비어 있지 않거나 그를 표현한다고 생각되는 이름에 비해 너무 직접적이고 덧없기 때문입니다. 그가 행동하기로 결정했다면, 정체성 없이 익명으로 행동하는 것이 합리적입니다. 만약 유일한 개인이 자신의 행동에 대해 이야기하기로 선택하거나, 그것을 대화나 토론의 문제로 만들기로 결정하거나, 자신들이 반항하는 데 혼자가 아니라는 것을 다른 사람들에게 알리기로 선택한다면, 유일한 개인이 이 일을 익명으로 하는 것도 의미가 있습니다. 방법을 알아내는 것은 어렵지 않습니다. 자신의 유일성으로 행동하는 개인은 자신의 행동과 동일시할 필요가 없으며, 그가 그렇게 하는 순간 그는 완전히 그 행동에 빠져 있었습니다. 어쨌든, 자신의 행위를 주장하는 것의 완전한 의미들은 자신의 반란에서 다른 선택을 하는 사람들과 느끼는 연대감과 친밀감(solidarity and kinship)을 손상시키지 않으면서 지속적 논쟁의 문제가 되어야 합니다.

정체성은 당신이 무엇인지(what you are) 규정하는 것입니다. 내가 말했듯이, 그러한 규정을 가지고 노는 것이 타당할 수 있는(또는 즐거움을 줄 수 있는) 순간들이 있습니다. 하지만 이러한 규정들, 이러한 정체성들은 결코 내가 될 수 없습니다. 그러나 그것들은 나를 하나의 역할이나 일련의 역할이라는 감방에 가두는 감옥이 될 수 있습니다. 그리고 내가 노예가 되지 않으려면, 이 역할을 거부해야 합니다. 단, 내 이익에 도움이 될 때 가끔 쓰는 가면을 제외하고는 말입니다. 물론, 내가 그 역할에 맞지 않으면, 나는 예측불허가 되고, 나는 덧없어지고, 나는 제도와 제도적 관점을 가진 사람들이 이해할 수 없게 됩니다. 슈티르너는 『슈티르너 비평가들』에서 다음과 같이 말합니다. 슈티르너는 “유일자라고 이름을 붙이고 동시에 다음과 같이 말한다. 이름은 유일자라고 이름 붙이지 않는다.”(Stirner nennt den Einzigen und sagt zugleich: Namen nennen dich nicht) 정확하게 유일한 개인으로서 나는 이름이 없습니다. 정확히 그와 같은 나는 정체성이 없습니다. 나는 그야말로 지금 여기에 있는 나 자신입니다(I am simply myself here and now).

Wolfi Landstreicher

Nameless

An Egoist Critique of Identity

Unknown