플라톤의 <국가> 강해 ㉕

1-2-4. 논제3: 부정의한 삶이 정의로운 삶보다 낫다(360e-362c)

[360e]

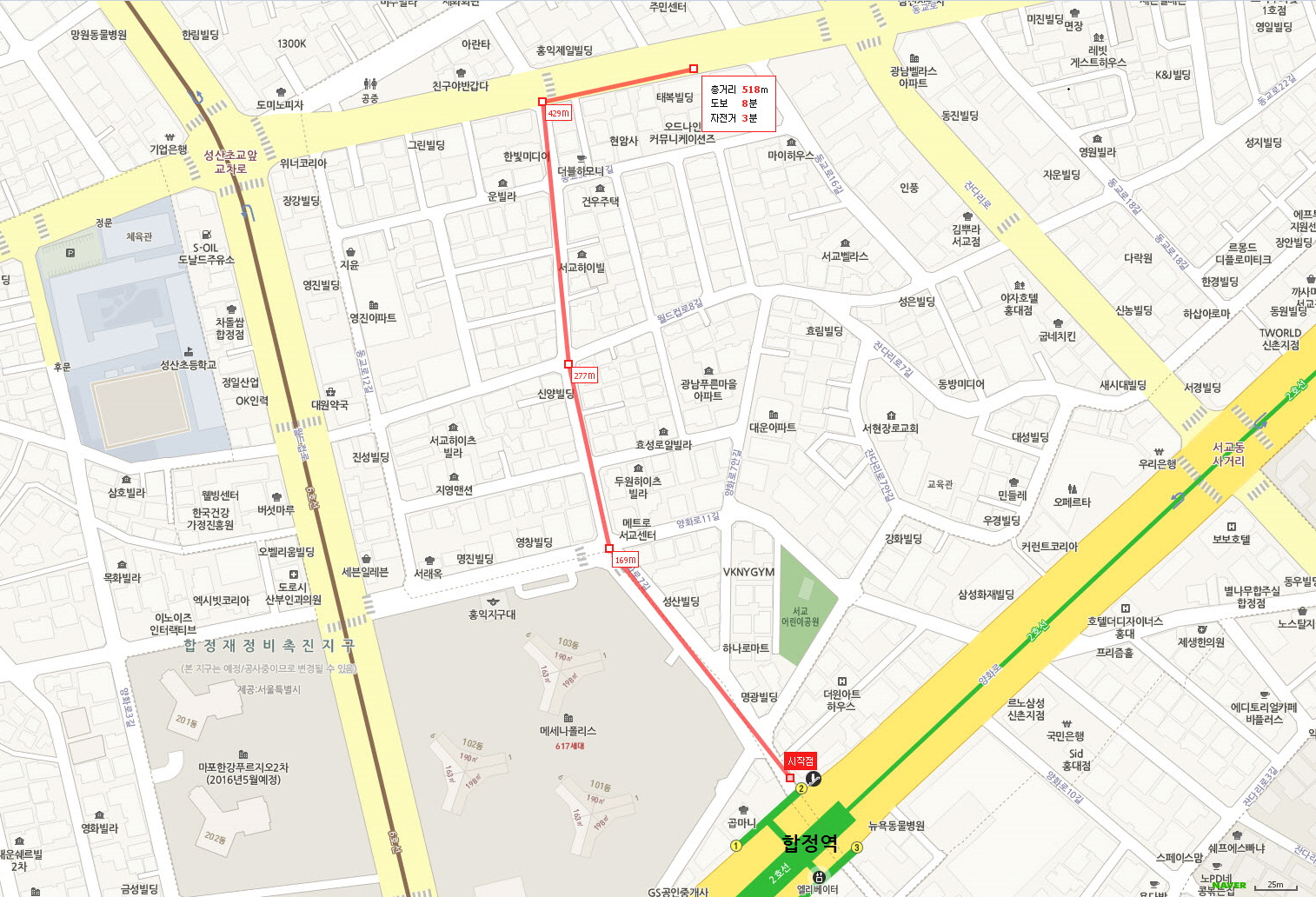

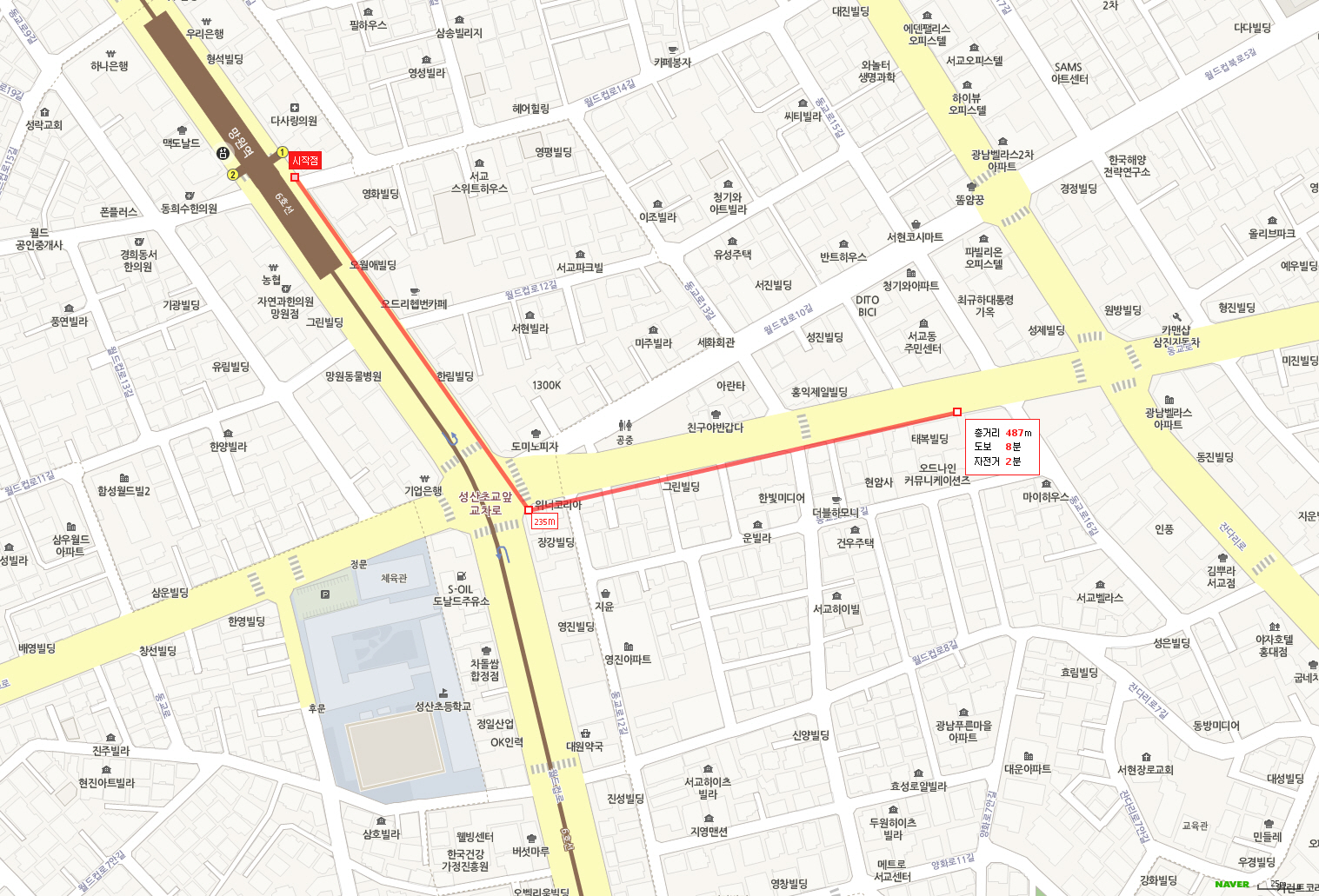

* 글라우콘은 이제 세 번째로, 앞서의 사람들이 왜 부정의한 삶이 정의로운 삶보다 낫다고들 말하는지 사람들의 그러한 생각들이 왜 온당한지에 대해 언급한다. 이를 위해 그는 완벽한τέλεον 정상급의ἄκρος 정의로운 사람이 맞이하는 최악의 경우와 가장 완벽한τελεωτάτη 최상급의ἐσχάτη 부정의한 자가 누리는 최선의 경우를 상정하여 서로 대비시킨다.

* 우선 글라우콘은 정의로운 사람이건 부정의한 사람이건 각자가 하고 있는 일에 있어서 완벽한 사람으로 상정하자고 제안한 후, 실제로는 부정의하지만 정의롭게 보이는 최상급의 부정의ἐσχάτη ἀδικία한 자가 맞이하는 최선의 경우와 정의로운 사람이지만 가장 부정의한 자라는 악명을 얻는 최상급의 정의로운 자가 맞이하는 최악의 경우를 아래와 같이 대비시킨다.

[361a-c]

- 가장 완벽한 최상급의 부정의한 자가 맞이하는 최선의 경우

1) 자신의 전문기술에 있어 가능한 기술과 불가능한 기술을 판별할 줄 안다.τά τε ἀδύνατα ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὰ δυνατὰ διαισθάνεται

2) 정상급의 전문기술자의 경우 실수를 하더라도 능히 그것을 바로 잡을 수 있듯이ἐὰν ἄρα πῃ σφαλῇ, ἱκανὸς ἐπανορθοῦσθαι 부정의한 자도 부정의한 짓들을 꾀하되 감쪽같이 제대로 해낸다.

3) 최대의 부정의를 저지르고도 정의롭게 보여δοκεῖν 가장 정의로운 자라는 평판을δόξαν 누린다.

4) 실수를 하여 발각될 경우에도 충분하게 납득시킬 수 있을 정도로ἱκανῷ ὄντι πρὸς τὸ πείθειν 말을 할 줄 안다.

4) 용기와 완력ἀνδρείαν καὶ ῥώμην, 친구와 재산을 통해διὰ φίλων καὶ οὐσίας 강제력을 행사할 수 있다.

이와 같이 최상급의 부정의한 자가 맞이하는 최선의 경우를 상정한 후에 글라우콘은 정의로운 사람을 훌륭한 사람으로 보이기δοκεῖν를 바라는 것이 아니라 실제로 훌륭한 사람이기εἶναι를 바라는 사람으로 규정하고 그에게서 정의를 제외하고는 일체의 것을 벗겨 버려서γυμνωτέος 그야말로 가장 완벽한 최상급의 정의로운 자가 맞이하는 최악의 경우를 아래와 같이 상정한다.

- 가장 완벽한 최상급의 정의로운 자가 맞이하는 최악의 경우

1) 실제로 훌륭하고ἀγαθὸν 가장 정의로운 사람이지만 가장 부정의한 사람이라는 악명κακοδοξία을 얻는다.

2) 이 악명이 죽을 때까지 변하지 않아 ἴτω ἀμετάστατος μέχρι θανάτου 남들에게 평생διὰ βίου 부정의한 자로 보인다.

3) 이 악명으로 말미암은 결과들로 인하여 유약해지 않도록 하여 정의와 관련된 시험을 받게 한다.

[361d]

* 글라우콘은 위와 같은 극단적인 경우들에 대한 대비를 통해 두 경우 가운데 어느 쪽이 더 행복한지를 판정받게 하자고 제안한다. 이에 소크라테스는 두 사람을 판정받도록 함에 있어 어쩌면 그렇게 기운차게 마치 조상(彫像)ἀνδριάς을 닦아내듯 각자를 깨끗이 드러내놓는지ἐκκαθαίρεις 칭찬을 한다. 그러자 글라우콘은 마침내 어떤 삶이 각자를 기다리고 있는지를 서술하는 것은 더 이상 어려울 게 조금도 없다고 말하고 이들이 결국 맞이하는 처지를 아래와 같이 결론 삼아 적나라하게 기술한다. 이것이 부정의가 정의보다 낫다는 사람들의 생각이 온당할 수밖에 없는 이유라는 것이다.

[361e-361a]

- 가장 완벽한 최상급의 정의로운 자가 맞이하는 최악의 삶

1) 태형을 당하고 사지를 비틀리는 고문과 결박을 당하며,μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, 두 눈이 불 지짐을 당한다.ἐκκαυθήσεται τὠφθαλμώ,

2) 마침내는 온갖 나쁜 일을 겪은 끝에 책형까지 당한다.ἀνασχινδυλευθήσεται

3) 그제야 정의로운 사람이기 보다는 정의로운 사람처럼 보였어야 한다는 것을 깨닫는다. γνώσεται ὅτι οὐκ εἶναι δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν.

* 이어서 사람들은 부정의한 자야말로 실제(진실)에 집착하며 일을 처리하는 사람으로서 보이기δοκεῖν(평판)를 바라는 것이 아니라 실제로 그런 사람이기εἶναι를 바라는 사람이라고 언급한다. 이러한 글라우콘의 언급은 부정의한 자들 역시 현실에서는 정의로운 자 못지않게 자기 확신에 불타있는 자들임을 반어법적으로 표현한 것이라 할 것이다. 이후 글라우콘은 이들 최상급의 부정의한 자들이 현실에서 누리는 일들을 아래와 같이 언급한다.

- 가장 완벽한 최상급의 부정의로운 자가 맞이하는 최선의 삶

1) 나라의 통치자가 된다.

2) 자기 자신이 원하는 가문과 혼인을 맺고, 자녀들도 자기가 원하는 사람과 혼인시킨다.

3) 자기가 원하는 누구와도 교제하고συμβάλλειν 거래κοινωνεῖν를 한다.

4) 거리낌 없이 부정을 저질러 이득을 취하여 모든 면에서 덕을 본다.ὠφελεῖσθαι

5) 공적인 경쟁에서나 사적인 경쟁에서εἰς ἀγῶνας나 모두 상대를 압도하고 능가한다.περιγίγνεσθαι καὶ πλεονεκτεῖν

6) 이에 따라 부유하게 되어 친구들은 잘 되게 해주고, 적들은 해롭게 해준다.

7) 신들에게 제물θυσίας과 봉납물ἀναθήματα을 넉넉하고 호사스럽게 바치고 봉납한다.

8) 신들과, 자신이 돌봐주고 싶은 사람들을 정의로운 사람보다 훨씬 더 잘 돌봐 준다.θεραπεύειν

9) 결국 정의로운 사람보다 부정의한 사람이 ‘더 신의 사랑을 받기’θεοφιλέστερον에 적절한 사람이 된다.

- 결론 : 신들 쪽에서건 인간들 쪽에서건 정의로운 자들보다 부정의한 자들에게 더 나은 삶τὸν βίον ἄμεινον을 준비해 놓았다.

————————

* 이상과 같은 글라우콘의 세 번째 문제 제기에는 우리가 음미해보아야 할 몇 가지 중요한 내용들이 포함되어 있다.

1) 글라우콘은 위와 같은 극단적인 경우를 통해 부정의가 정의보다 낫다는 사람들의 생각을 단적으로 드러낸 후, 소크라테스에게 그러한 사람들의 생각이 과연 맞는지 그른지 완벽하게 판정해줄 것을 요구한다. 사실 위와 같은 극단적인 경우까지 끌어들이지 않더라도 위와 같은 경향성 자체가 현실에서 비일비재하는 한, 그것만으로도 부정의가 정의보다 낫다는 사람들의 생각은 온당하다. 그러나 글라우콘이 여기서 소크라테스에게 요구하는 것은 단순히 그러한 경향성에 대한 부정과 논파 수준이 아니다. 그것은 정의로운 삶이 부정의한 삶보다 낫다는 것에 대한 완전하고도 압도적인 증명이다. 다시 말해 글라우콘은 그러한 극단적인 경우에서조차도 정의로운 사람이 부정의한 사람보다도 행복하다는 것을 소크라테스가 증명해야만 그야말로 정의가 부정의보다도 낫다는 판정이 바르게κρῖναι ὀρθῶς 이루어진다는 것이다.

2) 이러한 글라우콘의 문제제기는 제1권에서 소크라테스가 엄밀론을 토대로 트라쉬마코스를 논파한 것에 대한 글라우콘 나름의 불만과 그 불만을 토대로 새로 보완 강화된 재반론의 성격을 갖는다. 우리가 앞서 살폈듯이 제1권에서 ‘정의는 강자의 이익이다’라는 트라쉬마코스의 주장은 법룰 제정상의 실수 가능성과 관련한 소크라테스의 엄밀론에 기초한 논박에 부딪쳐 결국은 자가당착에 빠지고 만다. 그런데 소크라테스의 논박의 토대가 된 엄밀론에 입각한 엄밀한 의미에서의 통치자 즉 실수를 하지 않는 통치자나 기술자란 현실에 존재하지 않는다. 그것은 현실의 통치자와 유리된 추상적 개념적 존재일 뿐이다. 그럼에도 소크라테스는 그 차이를 고려하지 않고 그 개념적 존재자에 기대어 다만 트라쉬마코스의 논리적 허점만 파고들어 마침내 논파에 성공한다. 사실 제1권에서 트라쉬마코스의 관심사는 처음부터 정의의 엄밀한 규정과 관한 추상적 논변이 아니라 다만 그 자신이 목도한 현실적 정의관의 엄연한 현존을 드러내는데 있었다. 그러나 소크라테스는 그에 아랑곳하지 않고 순전히 자기 방식대로 엄밀론을 토대로 정의의 규정 관련 논의로 논쟁을 이끌어 가고 있고 그에 트라쉬마코스가 휘말려 들어감으로써 결국 소크라테스에게 철저히 논파를 당하게 된 것이다.

3) 그런데 제1권의 위와 같은 귀결은 앞서도 살폈듯이 트라쉬마코스는 물론이고 논쟁에서 이긴 소크라테스에게조차도 불만족을 안겨다 주는 것이었다. 사실 소크라테스는 트라쉬마코스의 정의관을 그들 소피스트들이 자주 사용했던 엘레아적인 이분법적 논리주의를 역이용하여 논쟁을 성공으로 이끌었지만 정작 트라쉬마코스의 태도 변화를 이끌어내기에는 역부족이었다. 트라쉬마코스의 부정의는 논리적으로 논파는 되었을망정 파괴되지는 않았던 것이다. 트라쉬마코스 역시 비록 논쟁은 접었지만 속으로는 자기 생각을 그대로 고수한 채 자신이 펼친 논쟁 과정을 뒤돌아보며 왜 제대로 대처할 수 없었는가 후회하고 있었을지 모른다. 물론 트라쉬마코스가 과연 후회를 했는지 그 후회의 내용이 어떤 것인지 우리로서는 알 길이 없다. 그런데 흥미롭게도 트라쉬마코스를 대신하여 소크라테스에게 새로운 도전을 펼치고 있는 글라우콘의 문제제기를 잘 들여다보면 최소한 트라쉬마코스가 소크라테스와의 논쟁을 되돌아보며 했을 법한 불만 내지 후회의 일단이 무엇인지를 짐작할 수 있는 내용이 들어 있다. 우선 눈에 띄는 것은 이곳에서 글라우콘은 트라쉬마코스의 입장을 이어가면서도 트라쉬마코스와 달리 더 이상 엄밀한 의미의 통치자, 기술자 개념을 인정하지도 받아들이지도 않는다는 점이다. 글라우콘은 앞서의 소크라테스와 트라쉬마코스의 논쟁을 지켜보면서 트라쉬마코스가 소크라테스에게 여지없이 논박 당할 수밖에 없게 된 이유를 이미 알고 있었던 것이다. 그것은 앞서도 지적했듯이 트라쉬마코스가 얼떨결에 소크라테스의 엄밀론에 휘말려 들어갔기 때문이다. 엄밀론이 지향하는 엄밀성 자체는 문제될 것이 없다. 문제는 정의가 문제되고 있는 현실에서 소크라테스가 말하는 엄밀한 의미의 통치자와 현실의 통치자가 다를 수밖에 없음에도 그 차이가 노정한 논리적 자기모순만을 근거로 트라쉬마코스의 주장을 논박하고 있다는 점이다. 글라우콘이 제1권에서의 소크라테스의 논박에 대해 불만을 표한 것(358b)도 그러한 논변의 추상성 때문이다. 그러므로 글라우콘은 이른바 엄밀한 의미의 통치자 개념을 더 이상 형식 논리 차원에서 규정하기를 거부하고 그것을 아예 현실에 실제로 존재하는 가장 엄밀한 의미에서의 완벽한 통치자 개념으로 등치시킨다. 소크라테스 역시 비록 논박에는 성공했지만 그 성공은 트라쉬마코스의 마음속에 있는 현실의 통치자를 부정했기 때문이 아니라 그의 통치자가 엄밀한 의미의 통치자가 아니라는 것을 단지 논리적 차원에서 부정한 것에 따른 결과임을 깨닫고 있다. 이런 의미에서 보면 글라우콘이나 소크라테스는 모두 이제 형식논리적인 엄밀론적 논의를 반복해야 할 이유를 갖고 있지 못하다는 점에서 동일한 입장에 처해 있다. 그래서 글라우콘은 제2권에서 새로운 문제제기를 함에 있어 ‘각자 자기가 하고 있는 일에 있어서 각자 완벽한 사람’(360e)의 의미를 제1권에서처럼 전혀 실수를 하지 않는 사람으로서가 아니라, 실수도 저지르되 그 실수를 능히 바로잡을 수 있는 자로 바꾸어 제시하고 소크라테스 또한 완전한 기술자에 대한 그러한 글라우콘의 언급에 더 이상 이의를 제기하지 않는다.

4) 글라우콘과 소크라테스가 보여주는 이러한 모습들은 이제 정의에 관한 논의가 단순히 정의의 추상적 규정 차원의 논리적 문제가 아니라 현실의 삶에 현존하는 실제 정의에 대한 논의로 전환되고 있음을 보여준다. 사실 엄밀한 의미의 통치자와 기술자는 현실에서 존재할 수 없다. 그러므로 현실의 통치자와 지배자가 실수를 저지른다는 것을 근거로 그들은 엄밀한 의미의 통치자와 기술자는 아니다라는 비판은 논리적 차원에서는 의미가 있어도 그것으로 트라쉬마코스가 주장하는 부정의한 현실의 통치자와 기술자의 실체가 부정되는 것은 아니다. 현실의 부정의한 통치자와 기술자는 있는 그대로의 엄연한 현실 차원에서 그들이 잘못되었음이 비판되어야 한다. 실수는 기술자를 포함한 인간 존재의 실존적 조건이기 때문이다. 그러므로 이제 소크라테스가 제대로 비판해야할 부정의한 통치자 내지 기술자는 현실적 차원에서 완벽하다고 일컬어지는 그러한 부정의한 통치자이자 기술자이어야 한다. 그런데 실수의 가능성과 기술의 완벽성을 동시에 가지고 있는 현실적인 의미에서의 완벽한 통치자와 기술자란, 실수를 저지르더라도 그 경우 그것을 즉시 바로잡을 수 있는 능력을 가진 자로 재설정되어야 한다. 이런 점에서도 완벽한 부정의한 자의 의미설정과 관련한 글라우콘의 보완은 보다 강력한 설득력을 갖게 된다. 요컨대 글라우콘은 트라쉬마코스에 대한 소크라테스의 비판이 논리적으로는 설득력이 있으나 비현실적이라는 점을 깨닫고 있었고, 소크라테스 역시 자신의 엄밀론에 입각한 비판이 논파에는 효율적인지 몰라도 어떠한 실제적 태도 변화도 담보할 수 없는 공허한 것임을 깨닫고 있었던 것이다.

5) 게다가 글라우콘은 정의로운 자이건 부정의한 자이건 각자 자기가 하고 있는 일에서 각자 완벽한 사람으로 상정하고 있다. 제1권에서(350a-c) 소크라테스는 엄밀론에 입각하여 기술을 지식 내지 지혜와 등치시키고 정의로운 자를 지혜 있는 자로, 부정의한 자는 지혜를 가지고 있지 않은 무지한 자로 규정하여 부정의한 자를 원천적으로 전문 기술자의 분류에서 배제하고 있다. 그러나 글라우콘은 여기서 부정의한 자 역시 정의로운 사람들과 마찬가지로 각자 자기가 하고 있는 일 즉 각자의 전문영역에서 완벽한 기술 내지 지혜를 가질 수 있는 것으로 상정하고 있다. 사실 부정의한 자들 역시 현실적으로 권력과 능력, 나름의 지혜와 기술을 가지고 자신의 일을 수행하고 있음에도 소크라테스는 단지 논리적 차원에서 결함을 안고 있다는 것을 근거로 그들의 능력이 가지고 있는 기술적 성격을 원천적으로 무시하고 있다. 그러나 글라우콘이 보기에 그러한 소크라테스의 논법은 엄연히 존재하는 현실의 부정의를 도외시하는 추상적 말장난에 불과한 것이다. 즉 현실에서는 완벽한 정의와 완벽한 부정의라는 기준에 엄밀하게 부합하는 경우는 없으므로 단지 논리적 부정합성만을 근거로 부정의한 자를 무지한 자로 일괄 추론하는 것은 현실과 유리된 공허한 사변일 뿐이다. 그러므로 부정의한 자들 또한 현실적으로 그 결함을 극복해가며 완벽을 도모하는 자들로 받아들이되 다만 그러한 상태 하에서 정의로운 자와 부정의한 자 가운데 누가 과연 현실적으로 더 행복한지를 판정하자는 것이다.

6) 요컨대 글라우콘은 제1권에서 엄밀론을 토대로 전개된 정의에 관한 추상적 논의를 거부하고 현실론을 토대로 하는 실질적인 정의론으로 대체할 것을 요구하고 있다. 다시 말해 글라우콘은 트라쉬마코스를 이어 받되 정의가 문제되고 있는 현실을 직시하고 보완하는 방식으로 보다 실질적으로 정의에 관한 논의를 전개해갈 것을 촉구하고 있는 것이다. 정의에 관한 논의에서 논리적 추상성에만 매달리는 것에 대한 한계는 글라우콘 뿐만 아니라 소크라테스 역시 동감하고 있다. 사실 제1권에서 논쟁의 바탕을 이루는 엄밀론이 종국적으로 판정하는 진리치는 참과 거짓, 있는 것과 없는 것 두 가지 가운데 하나가 배타적 선택지로 주어지지만, 실질적인 현실론에서는 참과 거짓이 섞여 있는 것, 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 것이 있다는 것이 선택지로 포함되면서 그것의 유동성, 변화성, 양태성, 잠재적 지향성도 학문적 판정의 대상으로 함께 다루어지지 않으면 안 된다. 글라우콘이 완벽한 사람을 정의함에 있어 실수의 가능성과 완벽성을 공존시키고 있고 소크라테스도 그에 어떤 이의도 달지 않고 있다는 점은 그 자체로 이미 앞으로 전개될 정의론이 현실의 정의를 다루는 실질적 정의론으로 전환되었다는 것을 보여준다. 이런 점에서도 글라우콘의 주장은 제1권의 트라쉬마코스의 입장을 그대로 이어받으면서도 다른 한 편 전혀 그 바탕을 달리하는 재편의 성격을 가지고 있는 것이다. 그리고 동시에 그러한 재편은 그 자체로 앞으로 전개될 정의론의 토대를 이룰 플라톤 나름의 존재론적 사유의 기본틀을 함축하고 있는 것이기도 하다. 즉 플라톤은 소크라테스의 정의론을 위한 사전 터파기 작업으로서 글라우콘의 문제제기를 통해 당대 아테네 사회를 압도하고 있었던 엘레아의 이분법적 존재론이 갖는 한계를 비판하고 그들에 의해 부정되었던 현실의 실재성을 복구하여 그것에 정당한 존재론적 지위를 부여함으로써 플라톤 고유의 현실 구제론적 존재론의 지평을 새롭게 열고자 했던 것이다. 요컨대 플라톤에게 자연과 우주는 물론 정의와 부정의가 부딪치고 갈등하는 우리의 현실 역시 존재와 무, 정지와 운동이라는 대립적 요소들이 영혼과 물질로 이루어진 세계 속에서 운동과 변화의 원인으로 함께 공존하고 작용하면서 서로 다양하고도 복잡한 형태로 상호 관계를 맺어가며 모종의 합목적적 질서를 유지 보존하는 살아있는 유기체였던 것이다.

7) “정상급의 전문 기술자들이 자기의 전문적인 기술에 있어서 가능한 것과 불가능한 것을 판별할 줄 알아서 가능한 것들은 하려들되 불가능한 것을 내벼려 둔다.”는 언급도 제1권에서 우리를 당황하게 만들었던 아래와 같은 언급 즉 ‘기술 자체는 더 이상 결함이 없는 어떤 훌륭한 상태’(342a)라는 언급이 무엇을 의미하는지를 잘 드러내 준다. 제1권에서도 살폈듯이 엄밀한 의미의 기술이 결함이 없다는 언급은 모든 기술들이 스스로의 한계를 넘어서 보다 발전할 수 있는 가능성 그 자체를 원천적으로 부정하는 언급으로 오해할 수 있다. 그러나 이곳에서의 글라우콘의 말은, “플라톤이 말하는 전문기술들이란 각기 고유의 전문 영역을 갖는 것이자 그 고유 영역 내에서 완벽한 수준의 기술력(실수를 바로 잡는 기술도 포함)을 갖고 있는 것”임을 확인해주고 있다. 이를테면 수동 드라이버 기술과 전동 드라이버 기술의 경우, 후자는 전자의 기능적 한계를 넘어서는 보다 발전된 기술로 여겨질 수도 있지만, 플라톤에게 있어서 그 기술들은 각기 영역을 달리하는 서로 다른 전문 기술일 따름이며 그에 따라 각각의 완벽성을 가늠하는 기준이 따로 독립적으로 존재하고 그에 따른 전문가도 따로 있는 것이다. 즉 전문가는 인접 기술과 비교하여 자기 기술의 결핍을 의식하는 것이 아니라 다만 그것이 다른 기술임을 인지하고 구별하면서 그 상관관계 하에서 자기 기술에 최선을 기울이는 기술자인 것이다. 즉 플라톤이 말하는 전문 기술자들은 다른 영역의 기술자들 대해 누가 더 뛰어난 기술자인지 아닌지는 관심을 두지 않고 다만 자기와 다른 기술임을 인지하고 구별해가면서 자기 기술 그 자체의 고유한 완벽성에만 관심을 두는 사람들이라는 것이다. 이미 그들 모두는 형상계에서나 존재할 법한 엄밀한 의미의 기술자들이 아니라 서로 관계를 맺으며 각기의 영역에서 최선의 전문 기술을 추구하고 구사하는 현실계의 기술자들인 것이다.

8) 가장 완벽한 최상급의 정의로운 자와 부정의한 자들이 맞이하는 삶에 대한 글라우콘의 극단적 대비는 당시 아테네의 현실이 갖는 모순을 적나라하게 드러내주는 것으로 제시된 것이긴 하지만, 오늘날의 현실에서도 놀라울 정도로 똑같이 반복되고 재현되고 있다. 플라톤의 통찰에 대한 감탄에 앞서 비감스러운 절망감과 통탄이 우리들의 가슴을 무겁게 짓누른다. 글라우콘이 열거한 내용들을 하나하나 읽어 가다보면 너무도 자연스럽게 우리들 주변에서 경험하고 목격한 사람들과 사건들이 선연하게 떠오른다. 이런 점에서 글라우콘의 문제제기는 당대 소크라테스에 대해서 뿐만 아니라 오늘날 우리의 현실에 대해서도 너무도 하나같이 유효하고 심각한 도전이라 아니할 수 없다. 이러한 글라우콘의 도전에 과연 소크라테스는 어떠한 답을 내놓을 것인가?

9) 글라우콘이 제시한 극단적 대비는 최선의 정의가 맞이하는 최악의 경우와 최악의 부정의가 맞이하는 최선의 경우를 대비하고 있지만 사실 다른 한편 소크라테스가 지향하는 최선의 상황 즉 최선의 정의가 맞이하는 최선의 경우와 최악의 부정의가 맞이하는 최악의 경우도 함께 대비될 수 있다. 그러나 후자는 글라우콘이 보기에 정의를 찬양하는 입장에서나 제기할 수 있는 것으로서 전자에 비해 현실성이 떨어질 뿐만 아니라 트라쉬마코스를 대변하여 소크라테스에게 도전하는 그의 처지에서 설정자체가 불가능한 대비일 것이다. 그러나 소크라테스에게 그와 같은 최선의 상황과 그것의 현실적 구현 가능성은 그야말로 그 자신 반드시 증명 내지 확보하지 않으면 안 될 궁극적인 목표가 아닐 수 없다. 그런 점에서도 <국가>의 논의는 글라우콘의 도전에 대한 극복을 넘어서 당대 현실에 대한 혁명의 성격을 갖는 것이기도 하다.

1-3. 글라우콘의 견해에 대한 아테이만토스의 보완(362d-367e)

[362d]

* 글라우콘이 이상과 같이 말을 마치자 아테이만토스가 나서서 무엇보다도 마땅히 언급되었어야할 게 언급되지 않았다고 자기 이야기도 마저 들어 달라고 소크라테스에게 부탁한다. 이에 소크라테스는 형제가 옆에 있게(돕게) 하라’ ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη라는 속담을 인용하며 그의 부탁을 허락한다.

—————

* 앞서 살폈듯이 제1권의 논쟁은 소크라테스가 소피스트가 활용하던 이분법적 흑백논리를 이용하여 거꾸로 트라쉬마코스 주장을 논파하는 방식으로 전개되었지만 그 소피스트적 흑백논리가 갖는 허망함만큼 트라쉬마코스에 대한 소크라테스의 반박 또한 허망한 것이었다. 왜냐하면 소크라테스의 반박에도 불구하고 트라쉬마코스의 생각은 조금도 바뀐 것이 없기 때문이다. 이러한 이유 때문에 제2권에 들어와 글라우콘은 정의의 논리적 규정 차원에서 모순을 드러내는 데만 초점이 맞추어진 소크라테스의 논증 방식에 이의를 제기하고 이제 현실의 삶의 세계에서 엄연히 현존하는 그대로의 부정의의 실상을 소재로 그것의 실질적인 부당성을 증명해줄 것을 요구하고 있다. 이에 따라 글라우콘은 현실에서 가능할 수 있는 가장 극단적인 대비 즉 최상급의 정의가 맞이하는 최악의 경우와 최상급의 부정의가 맞이하는 최선의 경우를 대비하고 있다. 다시 말해 이제 글라우콘이 소크라테스에게 판정을 요구하고 있는 경우들은 추상적이고 논리적인 차원의 것이 아니라 삶아 숨쉬는 현실 공간에서 이루어지고 목도할 수 있는 사실 차원의 것들이다. 글라우콘의 문제제기는 이러한 점에서 트라쉬마코스의 도전 보다 훨씬 강력한 힘을 갖는다. 그러나 글라우콘이 제기한 사례들은 부정의를 찬양하는 자들이 경험하는 극단적인 경우들이 주축을 이루고 있다는 점에서 현실에서 부정의의 부당성을 단적으로 드러내기에 가장 좋은 방편들을 제공해주는 것이기는 하지만, 그것에 대한 비판만으로 현실에서 존재하는 부정의의 양상 모두가 다 드러나고 또 극복되는 것은 아니다. 왜냐하면 현실에서 벌어지는 부정의의 양상들은 그밖에도 여러 가지 다양한 양태로 존재하고 있기 때문이다. 다시 말해 정의와 부정의의 전도 양상은 글라우콘이 제기한 사례들에서처럼 부정의를 찬양하는 자들의 생각과 경험 속에만 드러나 있는 것이 아니라 정의를 찬양하는 자들의 생각과 경험 속에서도 엄연히 존재하고 또 이것도 저것도 아닌 어중간한 입장을 취하고 있는 사람들의 생각과 경험 속에서도 얼마든지 존재할 수 있기 때문이다. 글라우콘의 문제제기는 일단 정의론의 문제 영역이 현실의 영역으로 전환되었다는 것을 보여준다. 그러나 정의가 전도된 그 현실의 문제 영역 전체를 다 들여다보고 그것을 극복할 수 있는 길을 모색하려면, 글라우콘이 말한 극단적 정의의 전도 양상들만이 아니라 그것 이외의 나머지 양상들도 모두 다루어져야 한다. 이제 아테이만토스의 문제 제기는 현실 곳곳에 현존하는 그러한 나머지 양상들을 토대로 이루어진다는 점에서 글라우콘의 문제제기를 보다 더 완벽하게 보완해주는 역할을 하고 있다. 제1권에서 소크라테스가 채택한 엄밀론이 트라쉬마코스의 주장의 자기모순을 들추어내는데 머무는 것이었다면 제2권에서 새롭게 채택된 현실론은 현실에서 일어날 수 있는 다양한 부정의의 양상들을 있는 그대로 드러내면서 그것들 전체에 대한 진단과 극복에 초점이 맞추어져 있는 것이다. 이에 따라 아데이만토스의 보완적 문제제기에는 글라우콘이 제시한 극단적인 경우 보다는 다소 강도가 떨어지지만 아테네의 일상적 현실 영역에서 누구도 쉽게 접할 수 있는 정의의 전도 양상 들을 두루 포함하고 있다는 점에서 흥미를 끈다. 이를테면 일상의 우리의 가정 영역은 물론이고 생활 속 깊이 침투해 있는 종교 생활 영역 그 중에서도 신비주의적 밀교 영역을 포함해서 일상의 기복주의적이고 물신주의적인 신앙 양태 전역이 아데이만토스의 보완 대상에 포함되어 있다.

1-3-1. 정의와 평판(362e-366e)

[362e]

* 아데이만토스는 부정의를 찬양하는 쪽 사람들은 그렇다 치고, 글라우콘의 논지를 한결 더 분명하게하기 위해서는 반대로 정의를 찬양하는 쪽 사람들의 생각도 검토해보아야 한다고 말한다. 검토 결과 정의를 찬양하는 사람들조차도 정의 자체 때문이 아니라 뭔가 다른 이유 때문에 그러는 것임이 밝혀진다면 글라우콘의 논지가 더 강해지고 그에 비례하여 소크라테스의 반론의 부담은 더욱 커질 수밖에 없기 때문이다. 게다가 기타 다양한 일상 영역에서도 그러한 정의의 전도 양상이 현존하는 게 사실이라면 문제는 더욱 심각하고 중대한 것이 아닐 수 없다. 아테네의 일상의 현실 영역 전체에 걸쳐 다소 길게 이어지는 그의 이야기를 요약하면 아래와 같다.

- 아버지 혹은 누군가를 돌보는 처지에 있는 사람들의 충고 – 가정 영역

* 이들은 자식과 그들의 돌봄을 받는 사람들에게 정의롭게 살라고 충고하며 정의를 찬양한다. 그런데 그 이유는 정의 자체 때문이 아니고 정의로 인해 생기는 명성εὐδοκίμησις 때문이다. 글라우콘이 열거한 좋은 삶의 모습들도 모두 정의롭게 보여서 얻은 명성 때문에 가능한 것들이다. [363a]

- 전통 종교 생활 영역

* 명성과 평판은 사람들로부터만 주어지는 것이 아니다. 신들로부터도 주어진다. 그러므로 신들에게 정의롭게 보여 신들로부터 경건한 자라는 평판과 명성을 얻으면 사람들로부터 명성으로 인해 얻은 좋은 혜택과 비교가 되지 않을 정도의 혜택을 신들로부터 받는다.[363a-b]

* 헤시오도스와 호메로스가 전하는 수많은 이야기는 신들에게 정의롭게 보여 신들로부터 평판과 명성을 얻을 경우 얼마나 많은 혜택이 주어지는지를 잘 보여주고 있다.[363b-c]

- 비주류 신비주의 밀의 종교 생활 영역

* 신들로부터 주어지는 혜택들로서 무사이오스와 그의 아들이 들고 있는 것은 앞의 것들보다 더 참신하다. 즉 신들은 정의로운 사람들을 하데스로 인도하여 침상에 기대앉게 하고 머리에 화환을 두르게 한 후 잔치를 베풀고 영원히 술 취한 상태로 지내게 하는데 이런 술 취한 상태를 훌륭함에 대한 가장 좋은 상(賞)이라 여기기 때문이다. 그들 중 어떤 사람은 경건한 자들과 신들에 대한 서약에 충실한 자에게는 자손의 자손과 씨족을 뒤에 남게 해준다. 그리고 반대의 경우의 사람들에게는 진창 속에 파묻히게 하고 체로써 물을 떠 나르게 하고 생전에도 나쁜 평판을 갖게 하여 글라우콘이 정의로우면서도 부정의한 자로 평판을 얻은 사람들이 받게 되는 것으로 열거했던 온갖 것들을 받게 된다.[363d-e]

* B에서 나타난 양상은 호메로스와 헤시오도스로 대표되는 아테네의 공식적인 종교 담론에 기초한 것들임에 비해 이곳에서의 양상은 이른바 아테네의 비주류 종교 담론 즉 신비주의적이고 밀의적인 오르페우스 신앙과 엘레우시스 신앙 영역에서 나타나는 것들이다. 이들 신비주의 종교 전통은 추후 자세히 다시 다루기로 한다.

- 사람들과 시인들 모두가 이구동성으로 되풀이 하는 말. – 양비론적 사고 영역

* 정의는 아름다운 것이긴 하나 힘들고 수고롭다. 무절제와 부정의는 달콤하고 얻기 쉽다. 다만 평판과 법에서만 수치스럽다. (요컨대 무절제하고 부정의하지만 법망을 피하고 정의롭다는 평판만 얻으면 아름다운 것과 달콤한 것을 쉽게 얻고 수치스러울 것도 없다.[364a]

* 대개의 경우 부정의가 정의보다 이득이 된다. 나쁘지만 부유하고 힘을 가진 자들은 행복하고 예우도 받지만 무력하고 가난한 사람들은 더 나은 사람일지라도 업신여기며 깔본다.[364a-b]

* 신들조차 많은 선량한 사람에게 불운과 불행한 삶을 배정하고 반대되는 사람들엔 그 반대의 운명을 내린다.[364b]

* 여기서는 정의를 찬양하는 것도 부정의를 찬양하는 것도 아닌 양비론적 태도를 갖는 자들이 다루어지고 있다. 양비론의 경우 대체로 부정의를 찬양하는 자들이지만 명분상으로는 정의를 찬양하는 자로 보이고 싶은 자들의 행태에서 나타난다. 기회주의자들에게서 나타나는 정의의 전도현상인 것이다. 이러한 자들에 신들까지 포함되어 있다는 것은 당시의 종교 생활 자체가 타락했음을 보여준다.

- 탁발승과 예언자들이 하는 말.[364c-365a] – 기복주의와 물신주의적 신앙 생활 영역

* 부자들은 그들 자신이나 조상이 저지른 잘못이 있을 경우 제물과 주문 암송 등의 신통력과 연락(宴樂)을 통해 보상받을 수 있다. 사람들은 적은 비용으로 주술과 마법으로 신의 도움을 받고 적을 해칠 수 있다.[364c]

* 신들에 관한 헤시오도스와 호메로스 이야기는 이를 뒷받침해준다.[364d]

* 무사이오스와 오르페우스의 책에 제시된 대로 개인들과 나라는 면죄와 정화의식을 치러야 한다.[364e]

* 제물과 즐거운 놀이를 통한 면죄와 정화의식 즉 입교의식은 저승의 나쁜 일들(벌)에서 벗어나게 해주지만 제물을 바치는 의식을 치르지 않은 자들에게는 무서운 일이 기다리고 있다.[365a]

* 탁발승과 예언자들에 관한 이야기는 현대 사회에서도 자주 목격되는 현상이기도 하지만 기원전 5세기 아테네의 공식 종교 생활에 기복신앙과 물신주의가 얼마나 심각하게 스며있는가를 잘 보여준다. 앞에서 말한 연락(宴樂)μεθ᾽ ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν은 의미상 흥과 잔치를 포함한다는 점에서 우리나라의 무속신앙에 나타나는 무당굿을 연상시킨다.