간지나는 사춘기 찌질이들의 탄생/소외된 사춘기적 주체 – 더 스미스 [악(樂)인열전]④

간지나는 사춘기 찌질이들의 탄생/소외된 사춘기적 주체 – 더 스미스

이 현(건국대학교 철학과)

출처 : The Smiths, back in the glory days (Picture: Stills Press Agency/REX/Shutterstock) Read more: https://metro.co.uk/2017/09/21/the-smiths-30-years-since-the-split-and-still-the-best-british-band-ever-6904839/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

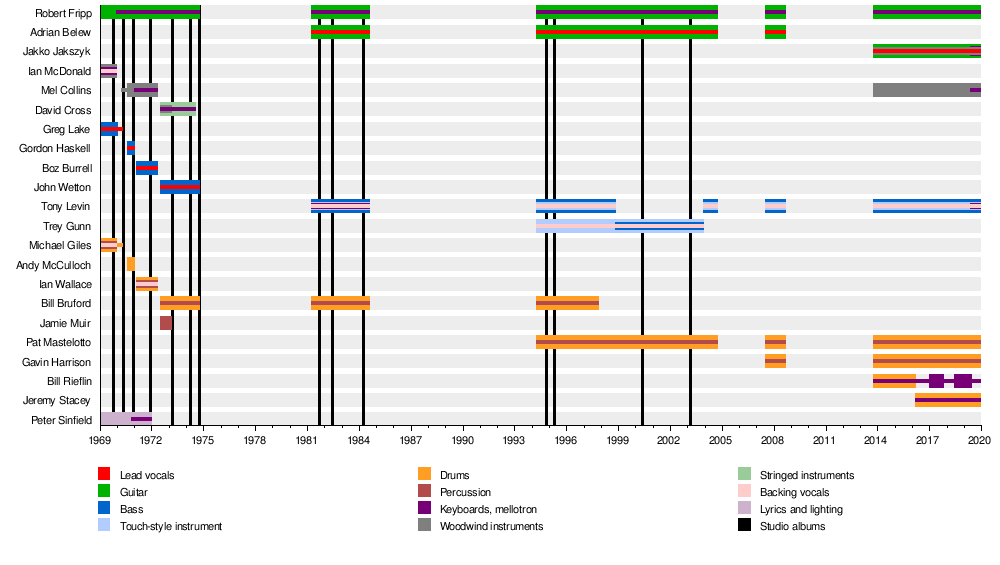

비틀즈 다음으로 가장 큰 영향력을 발휘하고 있는 영국 밴드는 더 스미스(The Smiths)이다. 스미스는 오늘날 브릿팝(BritPop)이라고 정의 내려지는 장르의 아버지격이 되는 밴드이다. 오늘날 ‘락’을 논하면서 ‘브릿팝’을 논하지 않을 수 없다. 사이키델릭과 함께 브릿팝은 좋든 싫든 많은 이들에게 영향을 주었고, 요즘 인디씬의 주류는 브릿팝의 영향 아래에 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 단지 음악적 스타일만을 말하는 것은 아니다. 브릿팝이 가지고 있는 주제의식, 감성이 (어쩌면 음악적 스타일보다) 후대 음악인들에게 영감을 줬다.

더 스미스는 비록 활동기간 동안 영국 이외에 지역에서 큰 인기를 얻지 못했지만, 1990년대에 본격적으로 블러나 오아시스로 대표되는 브릿팝 열풍 속에서, 모두들 자신들이 제 2의 스미스라고 자처했으며, ‘스미스’라는 망령은 다시 주위를 맴돌고 있고, 오늘날까지도 이어지고 있다. 현재 한국에서 대중들에게 주목 받고 있는 인디 밴드들인 ‘잔나비’나 ‘새소년’ 역시 브릿팝적 특징을 가지고 있다. 그렇다면 브릿팝적인 것은 무엇인가? 그리고 왜 브릿팝은 오늘날까 힘을 가지고 있는가? 어쩌면 ‘브릿팝’스러움은 ‘스미스’스러움의 동의어일지도 모른다. 그리고 브릿팝의 힘은 ‘스미스’에서 온 것일지도 모른다.

1984년 그들의 데뷔앨범 [The Smiths]가 발표될 때만 해도 스미스가 이토록 큰 영향력을 행사할 것이라고는 아무도 예상하지 못했다. 스미스의 최고의 앨범을 한 장의 앨범을 뽑으라면, 대부분의 사람들은 정규 3집 음반 [The Queen Is Dead](1986)를 선택할 것이다. 하지만 ‘밴드 스미스의 힘’은 오히려 [The Smiths]에서 온 것이라고 할 수 있다. 그 이유는 앨범의 완성도 때문도, 사춘기 정서로 가득한 때문도 아니다. [The Smiths]의 힘은 당시 주류 팝으로부터 소외 되어왔던 ‘침묵한 다수’가 수면 위로 등장한 첫 시점이라 볼 수 있기 때문이다.

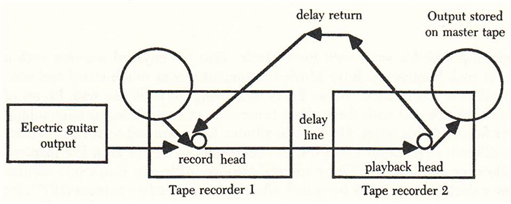

스미스는 복고적 측면이 강하다. 그들이 데뷔한 80년대는 락의 인기가 예전만큼 좋지 못했고, 신디의 발전으로 기타를 베이스로 한 전통적인 락 사운드가 외면받기 시작했다. 이러한 상황에서, 조니 마(Johnny Marr)의 징글쟁글(jingle-jangle)1) 주법은 기타의 새로운 가능성을 제시했다. 스미스의 노래들은 대체로 보컬이 아닌 기타를 통해 곡의 맬로디를 만들어간다. 그들의 작곡 방식은 먼저 기타로 주선율을 잡고 그 위에 보컬을 입히는 방식이다. 결국 노래이기 이전에 연주곡으로 완성된 이들의 곡에서 모리세이의 보컬은 상당히 제한된다. 하지만 모리세이의 보컬은 이러한 상황 속에서 가장 효과적으로 자신의 개성을 드러낸다. 보컬의 테크닉을 심하게 요구하지 않기 때문에 모리세이의 보컬 그 자체에 집중할 수 있는 환경이 조성된다. 덕분에 그의 혀짧은 발음과 중성적인 목소리 톤은 성숙하지 않은 유아적인 웅얼거림으로 표출된다. 찰랑거리고 밝은 기타 톤과, 아이의 투정 같은 음색, 그리고 문학적이고 자기비하적인 가사는 모리세이를 ‘사춘기적 주체’로 재탄생한다.

모리세이의 ‘사춘기적 주체’는 나 자신 안에 있는 ‘소외된 자아’를 전면으로 세운다. [The Smiths]의 화자는 성적으로 미숙한 사춘기 남자의 ‘여성에 대한 두려움'(“Reel Around the Fountain”, “Pretty Girls Make Graves”)으로 대변된다. 이는 타자에 대한 근본적 두려움에 기인한다. 이는 80년대 영국의 분위기와 맥을 같이한다. 새로운 세계질서 속에서 영국은 한 순간에 추락하게 되고, 새로운 질서를 마주하게 된 영국의 두려움이 이 곡에서 반영된다. 이는 자신의 자책감으로 드러낸다(“You’ve Got Everything Now”, “Still Ill”). 그리고 이 자책감은 완성되지 못한 나 자신(성인)에 대한 자책감이다. 그리고 어린 아이가 혼자 살기 힘든 이 더러운 세상에 대한 비난과 조소(“You’ve Got Everything Now”, “This Charming Man”), 나의 사랑을 받아주지 않는 이에 대한 원망, 내 마음대로 되는 것 하나 없는 세상에 대한 불만(“What Difference Does It Make?”, “I Don’t Owe You Anything”), 아무것도 아무것도 못하는 자기 자신에 대한 자기비하(“The Hand That Rocks the Cradle”)를 통해 자신의 소외감을 표출한다.

그럼에도 불구하고 화자는 이러한 더러운 세상을 한편으로 긍정하며, 누군가 자신을 이해하고 함께 해줄 사람이 있을 것이라는 희망을 가진다.(“Hands in Glove”). 이는 세상으로부터 버림받은 ‘어른이 될 수 없었던 아이들’에 대한 ‘동일시’에 이른다(“Suffer Little Children”). 사춘기적 주체는 이 ‘동일시’에서 등장한다. 물론 과거 대영제국의 영광에 대한 동일시라고 해석할 수도 있지만, 자신 안에 변하지 않는 ‘유아성’에 대한 동일시라고 해석할 수도 있다.

라캉이 말했듯이, 상상계에서 상징계로 진입하면서 자아는 주체로서 자리를 잡는다. 하지만 이러한 상징계 진입하면서 인간은 자신을 ‘언어’로서 드러내면서 동시에 (존재적 측면에서) 언어 뒤에 숨는다. (아마 라캉이라면, 정신병으로 규정하겠지만) 유아적 상태를 주체에 자리에 놓는다. 성인도 아니고 유아도 아닌 상태, 사춘기적 주체는 상징계로 진입하면서 잃어버린 존재를 복원하는 또다른 매듭으로서 기능한다. 사춘기적 주체는 원초적 자아의 주체화이며, 나의 원초적인 모습, 남들이 보기에 찌질한 모습, 숨기고 싶은 모습을 오히려 드러낸다. 가식을 던져버리는 행위, 자기비하를 당당하게 드러내기, 자신의 치부를 드러냄은 ‘비하로서 긍정함’이다. 이러한 ‘비관적 긍정’은 스미스 이후 블러, 오아시스로 이어진다. 자신의 약점을 숨기는 성인적 숨김을 버리고 무분별한 사춘기적 드러냄은 브릿팝의 당당함의 시원이 된다.

스미스의 앨범은 ‘숨어있던 어른이 영혼’들을 위한 앨범이다. ‘어른’들은 스미스(와 모리시에의 가사)를 철부지들의 투정일 뿐이라고 할 것이다. 하지만 스미스는 ‘미성숙’의 의미밖에 지니지 않았던, ‘사춘기’라는 시기를 그자체로 삶의 한 형태임을, 그리고 그 시기의 예민함으로부터 벗어나고 싶지 않은 사람들이 엄연히 존재함을 당당히 선언한다. 사춘기의 변덕스러움은 성인이 되면서 자제한다. 그러나 인간이 가지고 있는 변덕스러운 감정은 완전히 사라지지 않는다. 한편으로는 즐겁다고 우울해지는 감정은 우리와 늘 함께한다. 삶에 대한 긍정과 비관이라는 이중성은 삶 그 자체이기도 하다. 그리고 그것을 정면으로 받아내는 질풍노도의 시기가 사춘기이다. 그럼으로써 스미스의 음악은 ‘누구나 겪고 지나갈 수밖에 없는 시기’의 ‘상징’으로 자리매김했다.

어쩌면 우리는 영원한 사춘기를 살고 있을지도.

The Smiths – The Smiths, 1984, Full Album

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlKjfbzZGdkZf-GN9RcAFVQFkPaWn9At

The Smiths – The Queen Is Dead, 1986, Full Album

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlKjfbzZGdnN_prwsxZUf745SVUz88MX

1) 짤랑거리는 소리가 나서 징글쟁글이라고 부른다.