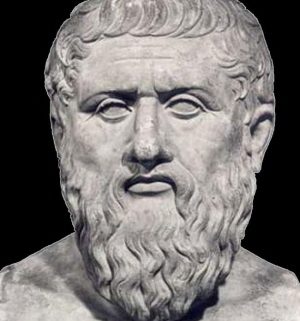

플라톤의 <국가> 강해(58)

- 정의의 실현조건 : 철학과 철학자 왕(474c-502a)

- 철학자에 대한 정의 : 이데아론에 의거한 규정(474c- 제5권 끝 480a)

1) 형상(이데아)론(474c-476d)

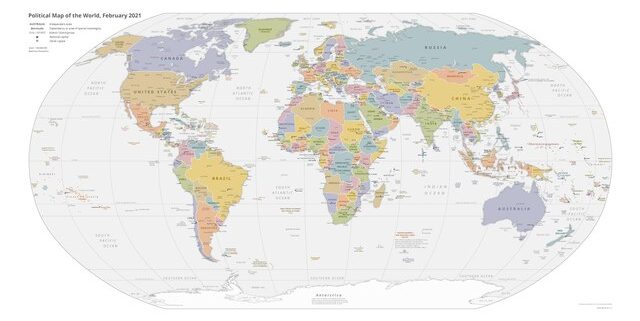

* 이데아론을 다루기에 앞서 살핀 이상국가의 가능성과 관련한 소크라테스의 언급을 요약하면 결국 “제2권 369a에서 제4권 427c까지 ‘말로 세워진 나라’(gignomenē polis logō) 이른바 로고폴리스(logopolis)는 그 자체 본(paradeigma)으로서 현실구현이 불가능하지만, 철학자를 그 나라의 통치자로 임명할 경우 최대한 그 본에 가깝게는 현실에서 구현할 수 있다.”는 것이다. 그래서 소크라테스는 제5권 502c부터 제7권 540e까지 철학자의 자질과 교육과정 등 그 본에 최대한 닮은 나라 즉 철학자 왕이 다스리는 나라를 구체적으로 다룬 다음 그 철학자 왕이 다스리는 나라를 비로소 ‘아름다운 나라’(kallipolis)라고 명명한다.(527c). 사실 <국가>에는 이상국가라는 말 자체는 나오지 않는다. 다만 플라톤 <국가>의 주제를 나눌 때 일반적으로 제2권 369a에서 제4권 427c까지의 내용을 ‘이상국가의 수립’으로 불러 구분하고 그 후 철인 통치자와 교육과정까지를 포함해 <국가> 내용 전체를 통틀어 ‘이상국가론’이라 부른다는 점을 고려하면, 이른바 말로 세운 로고폴리스도 플라톤의 이상국가이고 제7권에서 명명된 ‘아름다운 나라’(kallipolis) 또한 그의 이상국가라고 부를 수 있다. 다만 전자의 논의가 후자의 논의를 위한 토대가 된다는 점을 고려하면 전자에 철학자 통치론이 추가된 후자의 나라야말로 플라톤이 생각한 최종적인 의미에서의 실질적인 이상국가라 하는 것이 타당할 것이다. 요컨대 <국가>에서 이상국가의 실현 가능성과 관련하여 플라톤이 지닌 입장을 정리하자면 전자의 이상국가는 본으로서 현실 불가능하지만, 후자의 이상국가는 최대한 그 본을 닮은 나라로서 최대한 가까운 한도까지 실현 가능하다고 말할 수 있다. 그런데 유념할 것은 그 실현 가능성이 어떤 단일한 조건에서 어떤 하나의 사건으로 일어날 가능성이 아니라, 복잡한 구조와 제도를 갖춘 나라의 경영 상태를 어떻게 최선으로 지속적으로 유지할 수 있을 것인가와 관련한 가능성이라는 점이다. 이점을 고려하면 그 가능성과 관련한 실질적인 물음은 단지 가능한가 아닌가가 아니라, 가능하되 어떻게 얼마나 더 본에 가깝게 다가갈 수 있는가의 문제라 할 것이다. 그러므로 그 나라의 필수적인 가능 조건으로서 철학자 왕의 문제는 결국 철학자 왕의 수준, 즉 바람직한 철학자 왕의 자질과 능력이 무엇이고 그 능력의 최고치는 어떻게 담보될 수 있는가의 문제로 귀결된다.

* 이에 따라 소크라테스는 세 가지 파도와 관련한 논의를 모두 마무리하고 본격적으로 철학자 통치론을 다루되 철학자가 어떤 자질과 능력을 지닌 사람이기에 나라의 통치자로서 적합한지부터 본격적으로 논의한다. 여기서 철학자가 좋아하는 진리로서 형상이 제시되고 드디어 이데아론이 다루어지기 시작한다.

[474c-476d]

* 소크라테스는 이제 어떤 사람들이 철학에 발을 들이고ἅπτεσθαι 나라를 인도하는 것ἡγεμονεύειν이 자연적 성향에 적합한지προσήκει φύσει부터 아래와 같이 해명한다.

* 누군가가 뭔가를 사랑한다φιλεῖν고 주장할 때 그 주장이 옳으려면, 그가 사랑하고 좋아하고 사랑하는 것이 그 일부가 아니라 전부이어야 한다. 이를테면 소년을 좋아하는 사랑꾼φιλόπαιδα은 한창때의 아이들 모두에 매료되어 관심을 가지고 누구도 내치지 않다. 포도주를 사랑하는 사람들과 명예를 사랑하는φιλότιμος 사람들 또한 어떤 포도주이건 어떤 지위이건 가리지 않고 욕구한다.ἐπιθυμηταί 이렇듯 뭔가를 욕구하는ἐπιθυμητικός 사람은 그것의 모든 종류를 욕구하는 사람이다.(474a-475b)

* 지혜를 사랑하는 사람φιλόσοφος 역시 이와 마찬가지로 어떤 지혜σοφία는 욕구하고 어떤 지혜는 욕구하지 않는 것이 아니라 모든 지혜를 욕구하는 사람이다. 그리고 배울 거리τὰ μαθήματα에 대해서도 그 모든 것을 선뜻 맛보기를 원하고 기꺼이 배우려 하며 그래도 늘 부족해 하는ἄπληστος 사람, 그런 사람을 우리는 지혜를 사랑하는 사람이라고 부른다.(475c)

* 이에 글라우콘이 “구경하기를 사랑하는 사람들οἵ φιλοθεάμονες, 듣기를 사랑하는φιλήκοος 사람들도 구경거리, 들을 거리가 있으면 어디든지 빠짐없이 찾아 돌아다니며 그 비슷한 것들이나 잡기술τεχνύδριον을 배우려 드는데 그렇다면 이 사람들도 다 지혜를 사랑하는 사람이라고 할 것인지”를 묻는다. 그러자 소크라테스는 그들은 그저 지혜를 사랑하는 사람과 닮은 사람들일 뿐 진정으로 지혜를 사랑하는 사람들이 아니라고 말하고 진정으로 지혜를 사랑하는 사람들이란 ‘진리 구경하기를 사랑하는 사람들’ἀληθείας φιλοθεάμονας이라고 말한다.(475d-e)

* 그러자 글라우콘은 ‘진리 구경하기를 사랑하는 사람들’에 대한 설명을 요구한다. 그 설명을 위해 소크라테스는 우선 아래와 같이 ‘그 자체로 하나인 형상’과 그것들이 온갖 곳에 나타나서 ‘여럿으로 보이는 것’을 구분한다. “아름다움καλός과 추함αἰσχρός, 정의로움δίκαιος과 부정의함ἄδικος, 좋음ἀγαθός과 나쁨κακός 등 모든 형상εἶδος 각각이 그 자체로 하나’αὐτὸ ἓν ἕκαστον인데, 그 형상들이 행위πρᾶξις들이나 물체σῶμα들과 어울림κοινωνία으로써, 그리고 자신들끼리 서로ἀλλήλων 어울림으로써 온갖 곳에 나타나서 각각이 여럿πολλὰ으로 보이는 것φαίνεσθαι이다.”(476a)

* 그런 연후 소크라테스는 그것을 기초로 ‘진리 구경하기를 사랑하는 사람들’(전자)과 ‘그저 감각으로 구경하기를 좋아하는 사람들’(후자)의 차이를 설명한다. 요컨대 전자의 사람들은 위에서 언급된 아름다움과 추함, 정의로움과 부정의함 등 ‘그 자체로 하나인 형상’들을 볼 수 있는 사람들로서 지혜를 사랑하는 사람φιλόσοφος이라고 불릴 자격이 있는 유일한μόνος 사람들이다. 그리고 후자의 사람들은 아름다운 소리φωνή나 색깔χροάζω, 모양σχῆμα, 그리고 이런 것들로 만들어진 모든 것들을 반길 뿐, 그들의 지적 상태διάνοια로는 아름다움 자체αὐτὸ τὸ καλὸν의 본성은 볼 수도ἰδεῖν 없고 반길 수도ἀσπάσασθαι 없는 사람들이다. (476b)

* 아름다움 자체에 다가가서 그것을 그 자체로서καθ᾽ αὑτὸ 볼 수 있는 사람은 드물다σπάνιος.(476b) 누군가가 후자의 사람들 즉 ‘아름다운 것들ὁ καλὰ πράγματα은 믿으면서νομίζων ’아름다움 자체‘αὐτὸ κάλλος는 믿지 않는 사람들을 ‘아름다움 자체’에 대한 앎γνῶσις으로 이끌고 갈지라도 그를 따라갈 수조차 없는 사람은 꿈ὄναρ을 꾸면서 살고 있는 것이다. 그와 반대로, 전자의 사람들 즉 아름다움 자체가 있다고 생각하고, 아름다움 자체와 그것을 나누어 가진 것들τὰ μετέχοντα을 모두 볼 수 있으며, ‘그것을 나누어 가진 것’이 ‘그것 자체’라고 생각하지도 않고 ‘그것 자체’가 ‘그것을 나누어 가진 것이’라고 생각하지도 않는 사람은 깨어 있는 상태ὕπαρ로 살고 있는 것이다.(476c-d).

* 전자의 사람들 지적 상태διάνοια는 아는 사람의 것으로ὡς γιγνώσκοντος 앎γνώμη이라고 부르고, 후자의 사람들 지적 상태는 믿음을 갖는 사람의 것으로ὡς δοξάζοντος 믿음δόξα이라고 불러야 옳다.(476d)

——————————————

*474c ‘어떤 사람들이 철학에 발을 들이고 나라를 인도하는 것hēgemoneuein이 자연적 성향에 적합한지’ : 자연적 성향에 적합하다는 것은 그 성향에 맞는 것을 자기 일로 삼는 것을 좋아하고 그것을 통해 행복을 느낀다는 것을 말한다. 이상국가의 분업 원리도 모두 그 원칙에 입각해 있다. 여기서 철학자는 자연적 성향에서 무엇보다 철학에 적합하지만, 나라를 인도하는 것 즉 통치에도 적합하다고 언급된다. 즉 철학자는 철학을 좋아하지만, 자신의 자연적 성향 그대로 통치하기도 좋아하고 또 그것을 통해 행복을 느낀다. 그런데 <국가> 다른 곳에서는 그 반대로 철학자는 ‘통치하는 것을 좋아하지 않는 사람’(521b)이고 ‘정치적 관직을 깔보는 삶’(521b)을 사는 사람들이어서 그들로 하여금 나라를 통치하게 하려면 강제가 요구되는 사람들(521b)로 나온다. 그렇다면 이러한 플라톤의 말들은 서로 모순되는 것일까? 그렇지 않다. 철학자가 통치하는 것을 좋아하지 않고, 관직을 깔본다는 내용은 통치를 시민의 이익을 위한 행위가 아니라 자신의 이익을 위한 수단으로 여겨 정치 권력을 쟁취의 대상으로 삼는 자들을 비판하는 과정에서 나온 말이다. 즉 철학자는 자신의 이익을 위한 수단이 되는 통치행위는 당연히 싫어하고 그러한 권력 지상주의자들이 탐하는 관직을 깔본다. 그러한 통치는 동족 간 내란을 일으켜 모두를 불행에 빠뜨리기 때문이다.(521a) 그러나 바람직한 통치자는 한 집단의 행복이 아니라 시민 전체의 행복을 도모하고(420b) 시민과 함께 즐거움과 고통을 공유하는 사람(462b), 또 성향상 철학자가 그러한 통치에 가장 적합한 사람들이므로 통치 권력을 기꺼이 감당하는 것은 극히 자연스러운 것이다. 다만 그럼에도 불구하고 철학자는 정치 생활 보다는 철학 생활하기를 더 좋아하므로 누구라도 선뜻 먼저 나서기보다 서로에게 떠맡길 수 있어 일종의 자율적 강제의 형식으로 통치의 수고를 돌아가며 떠맡게 한다는 것이다. 그러니까 강제는 싫어하는 것을 강제로 강요한다는 의미가 아니라 기꺼이 감당할 준비가 되어 있으나 선뜻 나서지는 않는 사람들에 대한 자율적인 내부 규제의 성격을 갖는 것이라 하겠다. 요컨대 철학자에게 강제는 없다. ‘강제’라는 표현은 철학자들이 통치 적합자임에도 자칫 이기적 권력을 탐하는 자들로 비칠 수 있음을 변명하기 위한 일종의 레토릭(rhetoric)의 성격이 강하지만 어쩌면 철학과 정치 참여 사이에서 평생을 고민해온 플라톤 자신의 내적 심리가 반영된 것일 수도 있다.

* 475d ‘진리 구경하기를 사랑하는 사람들’ : 요컨대 철학자는 진리를 좋아하고 사랑하여 그것을 추구하는 사람이다. ‘사랑한다’거나 ‘추구한다’는 것은 모종의 성취 결과를 이룬 것을 의미하는 것이 아니라 ‘사랑하고 있음’, ‘추구하고 있음’이라는 과정 그 자체 현재 진행형의 성격을 갖고 있다. 사랑을 쟁취했다는 말도 쓰지만, 사랑을 쟁취한 사람이 진정 원하고 목표로 하는 것은 쟁취 그 시점이 아니라 그 사랑을 현재 진행형으로 일관되게 유지하고 키워 나가는 것이다. 철학이 지혜에 대한 사랑이라면 철학 역시 어떤 목표에 최종적으로 도달하는 것이 아니라 끊임없이 어떤 상황에서도 현재 진행형으로 진리를 추구하는 것이고 설사 진리라는 확신이 있더라도 그에 머물지 않고 늘 되물어 보고 되돌아보면서 보다 진일보한 진리에 대한 갈망으로 지적인 긴장을 잃지 않는 것이다. 어쩌면 그 자체가 우리 모두의 철학함의 진정한 목표라 할 것이다.

* 476d 지적 상태(dianoia) : dianoia는 추론적 사고(思考)(thinking), 사고 내용(notion, thought expressed), 사고 과정(process of thinking), 이해(understanding), 사고 기능(thinking faculty), 지적 능력(intellectual capacity) 등을 의미한다. 여기서는 ‘지적 이해의 상태 내지 내용’을 의미한다. 나중 선분의 비유(509c-513e)에서 자세히 다루어진다.

—————————————–

* 수차 언급했듯이 <국가> 제5권에서 제7권까지의 내용은 이데아론, 철인 통치론, 좋음의 이데아, 선분·태양·동굴의 비유, 변증술과 철학자 교육과정 등 플라톤 철학의 정수라고 불릴만한 핵심적인 주제들을 두루 포함하고 있다. 그래서 플라톤 <국가> 관련 연구서들은 물론이고 서양철학사 관련 책들이라면 모두 플라톤 철학을 소개하면서 거의 빠짐없이 이 주제들을 다루고 있다. 그만큼 이 주제와 관련한 논의들은 개요 수준에서부터 전문적인 연구 수준에 이르기까지 자료들이 매우 풍부하다. 이 점을 고려하면 다행하게도 최소한 이 주제들과 관련하여 우리 강해에서 기울여야 할 노력은 그만큼 덜어낼 수 있다. 그래서 이데아론을 비롯하여 제5권에서 제7권까지 우리가 다룰 플라톤 철학의 주요 주제들에 대해 우리 강해는 앞으로 아래와 같은 방향으로 논의를 진행하려고 한다. 우선 지금까지 해왔듯이 기본적으로 <국가> 텍스트의 해당 내용을 요약하고 정리하는 방식으로 소개하되, 위 주제들과 관련하여 철학사를 통해 많이 알려진 일반적인 설명은 줄이는 대신 주요 논쟁점과 더불어 플라톤 철학 전체의 관점에서 매우 중요하지만 간과되어온 몇 가지 점들을 중점적으로 살피고자 한다.

* 그럼 텍스트 순서대로 <국가>에서는 이곳에서 처음으로 제기되기 시작한 ‘플라톤의 이데아(idea)론’ 또는 ‘형상(eidos)론’부터 살펴보기로 하자. 플라톤의 형상은 철학자가 어떤 사람이기에 통치자로서 적합한가에 대한 아래와 같은 도입부의 대화를 통해 제기된다. 우선 소크라테스는 철학자 즉 ‘지혜를 사랑하는 사람’을 ‘모든 배울 거리를 전적으로 좋아하는 사람’이라고 말한다. 그러자 글라우콘이 ‘구경하기를 좋아하는 사람들’도 온갖 것을 기웃거리며 배우기를 좋아한다면 그들과 지혜를 사랑하는 사람의 차이가 무엇인가를 다시 묻는다. 이에 소크라테스는 지혜를 사랑하는 사람 즉 철학자는 ‘진리 구경하기를 사랑하는 사람’이라고 답하고 그런 연후 ‘진리 구경하기를 사랑하는 사람들’과 ‘그저 감각으로 구경하기를 좋아하는 사람들’을 아래와 같이 대비해가면서 그 둘 간의 차이를 설명하는데 그 과정에서 철학자가 사랑하는 진리를 담지하는 대상으로서 형상이라는 것이 처음 소개된다.

* 물론 플라톤의 형상이 <국가>에서만 나오는 것은 아니다. <국가>에서 형상은 이곳에서 처음 다루어지기 시작하여 선분·태양·동굴의 비유, 좋음의 이데아, 변증술로 이어지면 깊이를 더해 가지만 그 주제가 플라톤 철학의 중심 주제인 만큼 <파이돈>, <파르메니데스>, <소피스테스>, <티마이오스> 등 플라톤의 다른 대화편에서도 두루 다루어지고 있다. 그럼에도 불구하고 그 내용들을 바탕으로 플라톤의 형상이 무엇인지를 통일적으로 이해하기도 그리 쉬운 일이 아니다. 왜냐하면, 플라톤의 대화편 자체가 체계적인 논의가 아닌 데다가 대화편마다 이데아에 대한 플라톤의 언급들 자체가 서로 다를 뿐만 아니라 불분명한 구석 또한 있기 때문이다. 실제로 플라톤 전문 연구자들 사이에서 말이 ‘플라톤 이데아론’이지 그에 대한 논란은 아직도 끝없이 이어지고 있고 그 해석 또한 학자마다 천차만별이다. 특히나 오늘날 분석철학과 언어철학의 발달에 따라 관련 텍스트에 대한 미시적 언어 및 논리 분석이 크게 증대되고 포스트모더니즘까지 대두되면서 현대철학에서는 아예 플라톤의 원초적인 의도와 관점이 아예 공중 분해된 느낌마저 들 정도이다. 그래서 많은 사람들은 텍스트를 직접 접하거나 전문 연구서를 보기보다는 서양철학사 등 플라톤 이데아론을 다룬 개괄서들을 통해 일반적인 개요 수준에서 그 내용을 접하고 이해하고 있는 경우가 대부분이다. 그렇다면 과연 <국가> 텍스트에서 플라톤의 형상은 어떤 관점에서 어떤 내용으로 어떻게 다루어지고 있을까?

* 우선 형상(eidos : 形相)이라는 말은 ‘보이는 것’, ‘외모’, ‘형태’, ‘종류’, ‘개념’ 등 여러 가지 뜻을 지니는 일상어로서 앞에서도 여러 번 사용된 말이다.(402c-d, 434d, 435b 참고) 그러나 약간의 논란이 있는 402c eidē의 경우를 제외하면(강해 40참고) <국가>에서 플라톤이 eidos를 본격적으로 ‘형상’(形相)을 의미하는 말로 사용하기 시작한 곳은 이곳이라고 보는 것이 일반적인 관점이다. 그리고 ‘이데아’(idea)라는 말은 eidos라는 말과 함께 eidō라는 동사에서 파생된 말로서 eidos와 같은 뜻을 가진 말이다. 그런데 소크라테스는 이곳에서 그 형상을 언급하면서 ‘그 자체로’(kath’ hauto, kata auto), ‘자체’(auto)라는 말을 여러 번에 걸쳐 사용하고 있다. 특히 소크라테스는 auto를 형용사에 정관사 to를 붙여 명사화한 것과 함께 사용하고 있는데 점차 밝혀지겠지만 이 말들은 소크라테스가 거의 공식이라 할 정도로 형상을 표현할 때 사용하는 말이다. (예, 아름다움 자체(auto to kalon), 정의 자체(auto to dikaion) 등) 그리고 소크라테스는 그 형상을 ‘각각 그 자체로 하나’(auto hen hekaston)이자 ‘각각의 있는 것 자체’(auto hekaston to on)라고 언급하고 있다. 이러한 소크라테스의 언급들은 우선 플라톤의 형상이 파르메니데스적인 일자성(一者性)을 갖고 있다는 것 즉 형상이 어떤 타자와도 무관하게 독립적이고 그 자체로 실재하며 늘 한결같고 불변하는 하나임을 나타낸다. 그러나 그 하나가 각각 하나라고 함은 그 형상이 파르메니데스의 일자와 달리 ‘여럿’(polla)임을 나타낸다. 즉 플라톤의 형상은 다(多)의 진상으로서 각각 일자성을 갖고 있으며 그에 따라 그 자체로 독존적으로 실재하는 ‘있는 것’(to on)이다.

* 형상의 실재성을 표현하는 그리스어 on은 영어의 be동사에 해당하는 einai의 중성 분사형으로 being의 뜻을 갖는 말이다. 그런데 그리스어에서 ‘있음’을 나타내는 einai동사는 영어의 be동사가 그러하듯 ‘있음’이라는 존재를 나태는 용례만이 아니라 ‘~임’이라는 술어적 용례로도 쓰이고 나아가 ‘다름 아닌 정말 그것 맞음’이라는 진위적 용례로도 사용되고 있다. 그러므로 이곳에서 플라톤이 형상을 ‘to on’으로 언급하고 있음은 형상이 그 자체로 ‘실재하는 것’이자 ‘~인 것’이며 동시에 ‘정말 ~인 것으로 있는 것’임을 보여준다. 현대의 일부 학자들은 플라톤이 이 세 가지 용례 중 어떤 용례로서 to on을 사용하고 있는가에 대해 온갖 경우를 들어 세세하게 분석하고 있지만, 그리스어 자체가 그 세 가지 용례를 모두 포함하는 데다가 플라톤이 그 말을 사용하면서 용례의 특수성을 따로 설명하지 않는 한, 그러한 분석이 별 의미를 지닌 것은 아니다. 플라톤을 이해하려면 그가 사용한 용례의 허점을 발견하는 것도 중요하지만 그가 왜 그 모든 용례로 그 말을 사용하고 있는가를 살피는 것이 더 중요하다.

* 플라톤은 그 형상들의 실례로 이곳에서 ‘아름다움’과 ‘추함’, ‘정의로움’과 ‘부정의함’을 들고 있다. 그런데 형상들이 존재하는 곳이 믿음(doxa)이 대상으로 하는 현상계가 아니라 진정한 앎epistēmē이 대상으로 하는 예지계라는 점에서 과연 ‘추함’ 이나 ‘부정의함’도 형상인가 그것은 아름다움과 정의로움의 ‘결핍에 불과한 것 아닌가’라는 의문이 들 수 있다. 특히 to on의 진위적 용례가 to on의 참됨을 뜻한다는 점에서 그리고 이곳 바로 뒤에서 언급되고 있듯이 ‘오류 불가능한 것’이라는 점에서 보면 더욱 그렇다. 분명 이 점은 논란거리이긴 하다. 다만 이곳의 언급만을 기준으로 한다면 ‘추함’과 ‘부정의함’ 또한 ‘정말 다른 것이 아니라 순전히 그 자체로 추한 것, 부정의한 것’이라 할 수 있을 것이다. 그리고 마찬가지로 오류 불가능성 또한 ‘정말 추한 것, 부정의한 것에 틀림이 없는 것’을 의미한다 할 것이다.

* 그런데 이렇듯 플라톤이 예로 들은 형상의 실례를 통해 형상이 무엇인가를 접근하는 데에는 여러 가지 어려움이 뒤따른다. 왜냐하면, 이곳 <국가>에서도 ‘아름다움’, ‘추함’, ‘정의’, ‘부정의함’ 등 뭔가 윤리적이거나 미적인 것 이외에 감각계 인공적 사물인 ‘침상’의 형상(597c)도 언급되고 있을 뿐만 아니라 그 밖에도 ‘있음’, ‘없음’, ‘운동’, ‘정지’ 등 범주적인 것들(<파르메니데스 129d-e, 139b, <소피스테스> 254b-255e, <티마이오스> 35a 등)을 비롯해 ‘하나’, ‘둘’, ‘홀수’, ‘짝수’, ‘원’, ‘직선’, ‘도형’, 다름’, ‘같음’ 등 수학적이거나 논리적인 것들(<대히피아스 300d-302b, <파이드로스> 104a-c, 104e, <에우튀프론> 12d, <메논> 74b, 74d-e 등) 그리고 ‘눈’, ‘불’, ‘벌’, ‘흙’, ‘공기’, ‘물’, ‘불’ 등 자연물들(<파이드로스> 103c-105d, <메논> 72b-c, <티마이오스> 51b 등)도 언급되고 있기 때문이다. 물론 침상의 예처럼 형상의 그림자인 것들로 인간이 만든 인공물의 형상은 그 자체로 불가능한 것이어서 침상의 경우 그냥 비유로만 사용된 것이라 이해한다 해도 플라톤이 언급한 위와 같은 형상들의 다양한 예들은 과연 플라톤이 생각하는 형상이 무엇인가에 대해 실로 많은 논란과 의문을 수반한다고 하겠다. 그러나 위와 같은 예들 대부분이 무언가를 정의하는 데 있어서 이러저러한 구체적인 사례들로 정의하는 것을 부정하는 과정에서 예시된 것임을 고려하면 플라톤의 형상은 모든 경우에서 늘 필연적으로 변화가 수반될 수밖에 없는 감각적인 성질을 갖고 있지 않은 것, 즉 ‘언제나 동일하게 한결같은 상태로 있는 것’(aei kata tauta hosautōs onta)임은 의문의 여지가 없을 것이다. 그리고 실제 우리의 일상의 경험에서도 가까운 예로 일정한 음의 수적 비례 등 수와 논리, 자연의 법칙을 구성하는 수많은 이론적 원리들이 수많은 아름다운 악곡들 배후에 그 자체로 실재하는 것임은 부정할 수 없는 사실이다.

* 그리고 이 부분에서 소크라테스는 형상들과 행위들 또는 물체들과 어울림(koinonia)에 대해서도 언급하고 있는데 이것은 장차 또 자세히 다루어지겠지만 이른바 감각적 물질세계에 대한 형상의 관여(metechein)로 설명되면서 실상의 세계, 예지계로서 형상계와 그 그림자의 세계로서 현상계의 내적 관계를 규정하는 토대가 된다. 그런데 이 부분에서 ‘(형상들) 자신들끼리 서로 어울려’라는 부분은 예지계 형상들끼리의 문제라는 점에서 그리고 그에 대한 별도의 추가적인 설명도 없다는 점에서 많은 논란과 해석을 불러일으켰다. 왜냐하면, 형상들이 어울린다고 하면 형상들에게 어울리는 측면이 있어야 가능한데 형상들 각각은 어떤 것들과도 관계 맺지 않는 자체적이고 독립적이며 불변의 것으로서 관점이나 측면에 따라 이렇게도 되고 저렇게도 되는 것들이 아니기 때문이다. 그러나 다행히 플라톤은 이곳에서 형상들의 결합과 관련하여 별도의 설명을 하지 않는 대신에 이후에 저술된 것으로 평가되고 있는 <소피스테스>에서 그 문제를 독립적인 주제로 삼고 있어 우리는 <소피스테스>(250a-259d)를 통해 그 의문의 실마리를 부분적으로나마 풀 수 있다. 그곳에서 플라톤은 존재(ousia)와 운동(kinesis) 그리고 정지(stasis), 같음(tauton)과 다름(thateron)을 형상의 예로 들면서 운동과 정지 모두 일단은 있는 것으로서 존재성을 갖는 한, 존재에 의해 포괄된다고 말한다. 즉 운동도 정지도 존재와 일정하게 결합(koinonia)해 있다는 것이다. 그리고 존재는 그러면서도 이들 각각의 것과 다른 어떤 것이므로 이들 각각은 또 서로 다른 것으로 ‘다름’과 결합해 있을 뿐만 아니라 각기 그 자체로 자기 동일적이므로 ‘같음’과도 결합하고 있다는 것이다. 이어서 소크라테스는 그것을 자음과 모음의 결합으로서 철자의 비유를 통해 형상들의 결합을 설명한다. 즉 자음 모음은 각각 그 자체 하나의 유(類, genos)이자 형상으로서 서로 결합하여 글자를 이루고 글자는 다시 어울려 단어를 이룬다. 예를 들어 삼각형의 형상이 있다면 그것은 3의 형상과 선분의 형상 등이 일단 어울린 것으로 볼 수 있다. 그리고 삼각형의 형상에서 3의 형상과 선분의 형상 각각이 결합했다 해서 그것들 각자의 일자성을 잃는 것도 아니다. 그들은 여전히 그 자체로 자체성을 보전하면서 유와 종의 관계를 갖고 서로 결합한다. 물론 이것들은 무한대의 경우 수로 결합하거나 나누어지지도 않는다. 존재와 정지는 결합할 수 있되 정지와 운동은 결합할 수 없듯이 철자들이 아무런 철자술(grammatikē, 253a) 상의 규칙 없이 아무 자음과 모음들끼리 임의로 결합할 수는 없다. 이른바 최고류에 해당하는 형상은 종차를 이루어가며 가장 위쪽으로 섞이고 모이면서(synagein) 드러나는 형상이고 반대로 그러한 최고류의 형상이 분할(diairesis)되어 더 분할 될 수 없게 되면 그것이 최하종으로서 이를테면 철자에 해당하는 원자적 형상(atomon eidos)이 될 것이다. 그리고 존재하는 세계에서 이러한 결합과 분할의 내적 관계와 규칙을 훤히 들여다보고 알 수 있는 능력이 곧 철학자가 최종적으로 습득해야 할 변증술(dialēktikē)이다.

* 이러한 형상들의 결합은 말년의 저작 <티마이오스>를 통해 좀 더 구체적으로 다시 확인할 수 있다. 우주 제작과정을 그리고 있는 <티마이오스>에서 우주 제작자 데미우르고스는 이른바 형상들의 세계를 본(paradeigma)으로 삼아 그것을 보고 실제 자연 세계를 만든다. 이 경우 데미우르고스가 바라보는 형상들 가운데에는 개별 형상들도 있겠지만 ‘여럿이 조화롭게 어울린 자연 세계의 본’으로서 복합적 특성을 갖는 ‘결합된 형상들’ 또한 존재할 것이다. 우주 제작자 데미우르고스는 따로 자신이 본을 구상하지 않고 순전히 그 형상계의 본만을 보고 우주를 제작하기 때문에 그 모든 것들이 본으로서 제작 전에 주어져 있어야 한다. 그리고 그것들 가운데 데미우르고스가 우주를 제작하는 목표가 ‘좋은 우주’ 즉 ‘여럿들의 조화와 공존’에 있는 한 우주 전체에 섞여 그것을 통일적으로 관철하는 우주 세계의 본으로서 ‘좋음의 형상’ 또한 있어야 한다. 그런 점에서 <국가>에서 앞으로 제시될 ‘좋음의 형상’은 형상계의 모든 형상들의 총체적인 결합과 관련한 형상으로서 우주 제작자가 가장 중시해야 할 본이라 할 것이다.

* 그러나 플라톤의 형상론은 그 이후의 철학사를 통해 예지계와 현상계를 가르는 두 세계 이론(Two worlds theory) 즉 이원론적 세계관의 토대로만 주목되면서 플라톤으로 하여금 현실 세계는 그저 가상의 세계에 불과하고 반대로 추상적이기 그지없는 천상의 세계만을 실상의 세계로 생각하는 철학자로 평가되게 만들었다. 라파엘로의 그림 <아테네 학당>만 봐도 플라톤의 손은 하늘을 가리키고 아리스토텔레스는 땅을 가리키고 있다. 그러나 이러한 평가는 르네상스와 종교 개혁 이후 자연과학의 발전에 따라 형성된 근대 인문주의 내지 과학주의적 관점을 반영하는 것으로서 철학사적 전통에서 플라톤 철학이 왜 ‘현상 구제론’ 즉 현실을 구제하기 위한 철학으로 불리고 있는지를 해명하지 못한다. 플라톤의 형상론을 접하는 사람이면 보통의 경우 대부분 앞서 말한 두 세계 이론부터 떠올리지만, 현상 구제의 관점에서 보면 정작 중요한 것은 따로 있다. 그것은 한마디로 형상이 하나만 있는 것이 아니라 여럿(多) 즉 복수의 형상들이 있다는 점이다. 요컨대 플라톤이 형상론을 통해 말하고자 하는 초점은 기본적으로 존재 세계에서 오직 부동의 일자만을 주장하는 종래의 파르메니데스주의를 혁파하고 존재 세계가 본래부터 여럿의 세계이자 운동하는 세계임을 천명하는 것이었다.

* 익히 알고 있듯이 플라톤 당대 혼란기 아테네를 지배하고 있었던 철학 사조는 파르메니데스주의를 이어받은 엘레아의 철학이었다. 아테네 철학은 소박한 물활론에서 시작하여 헤라클레이토스의 만물유전론(panta rhei)을 거쳐 파르메니데스 사상이 큰 영향을 미치면서 급기야 엘레아주의자들의 주도하에 전통적으로 당연시되어온 자연(physis)과 관습(nomos)의 유기적 통일, 여럿과 운동이 철저히 부정되는 상황에 처해 있었다. 그러나 여럿과 운동의 부정은 그 자체로 현실 세계 다양한 존재자들의 존재성과 그것들의 운동과 변화 그리고 그것들에 대한 학적 인식을 부정하는 것으로서 전란에 허덕이는 당대 아테네 사람들에게 극복의 근거나 방향을 제시하기는커녕 그들을 아예 극단적인 허무주의와 회의주의의 구렁텅이에 몰아넣는 것이었다. 물론 그러한 상황에서 덕을 보는 사람들도 있었다. 이른바 소피스트들은 엘레아적 논리주의를 이용하여 권력 지향적인 귀족들에게 궤변적 수사술과 처세술을 가르치며 사적인 이익을 취했고 그런 방식으로 귀족들과 신흥 부유층으로 형성된 기득권 세력의 고착화에 기여했다. 물론 피폐해질 대로 피폐해진 현실과 지적 풍토를 극복하기 위해 엘레아주의에 대항하여 여럿과 운동의 철학적 기초를 제시하려는 노력들이 없지 않았다. 특히 원자론자들은 엘레아주의자들을 의식하여 파르메니데스적 일자성에 부합하는 이른바 원자(atom)의 존재를 상정함과 동시에 그러한 원자들이 운동할 수 있는 근거를 마련하기 위해 원자들을 둘러싼 허공(kenos) 즉 없는 것(無)의 존재도 과감하게 받아들였다. 요컨대 그들은 철학적으로 존재 세계가 여럿이자 운동하는 세계임을 밝히려 했던 것이다. 그러나 원자론은 그런 방식으로 일정 부분 여럿과 운동을 구제할 수는 있었으나 플라톤이 보기에 그 운동의 기계론적인 성격은 그리스적 세계관의 토대로서 자연과 관습의 유기적 통일을 위한 합목적적 가치 지향을 뒷받침할 수 없는 것이었다.

* 그래서 플라톤은 여럿과 운동의 근거도 확보하고 운동과 변화의 합목적적 가치지향도 가능할 수 있도록 고정치는 고정치대로, 운동치는 운동치대로, 관계치는 관계치대로 각각에 정당한 존재론적 기초를 부여하여 존재 세계에 파르메니데스적 일자들이 여럿이 있음과 동시에 그것들이 운동하는 것임을 밝히고 덧붙여 존재 세계의 총체적인 합목적적 가치의 지향 푯대로서 최고의 유적 형상이자 본으로서 ‘좋음’(to agathon)의 형상이 있다고 주장했다. 다시 말해 플라톤의 형상론은 자연 세계 여럿의 존재와 인식의 근거로서 파르메니데스적 일자성을 형상들 각각에게 부여하여 여럿이 각각 그 자체로서 실재성을 확보할 수 있도록 일차적으로 제기된 것이다. 그러나 형상들의 세계에서는 운동치가 자리할 수 없다. 그러므로 플라톤은 그에 이어 운동치는 고대 이래로 그랬던 것처럼 물질적 존재자들의 근본 속성으로 받아들이되 다만 그것들이 형상을 분유(metechein)하고 있는 것으로 파악하여 물질적 존재자들의 구분과 식별을 위한 최소한의 존재성을 확보하였던 것이다. 즉 플라톤은 고정치는 형상계에, 운동치는 물질적 현상계에 두고 그것들이 존재 세계에서 상호 관여의 방식으로 결합되어 있다고 주장함으로써 존재 세계가 일정하게 여럿을 보전하면서도 상호 섞일 수 있는 관계치의 근거도 함께 마련한 것이다. 이로써 여럿이자 운동하는 현실이 존재론적으로 구제된 것이다. 이제 화살이 정지해있지 않고 날아가는 것이, 토끼가 거북이를 앞질러 달려가는 것 또한 더 이상의 가상이 아니고, 여러 가지 것들의 차이를 식별하고 구분하여 사물과 사태의 다양한 측면을 설명하고 설득하는 것 또한 더 이상의 허튼짓이 아니다.

* 그러나 현상계 존재자들은 형상의 분유치만 갖고 있으므로 한결같이 고정적이지 못하고 물질성의 크기에 비례하여 불완전한 분유치로 존재한다. 그러므로 현상계의 존재자들을 대상으로 인식과 학술을 도모할 경우 형상 수준의 진리성 즉 에피스테메까지 이르지 못하고 믿음(doxa)이나 확신(pistis) 수준에만 머물러 있을 뿐이다. 요컨대 그것들에 대한 학술적 성격은 본질적으로 ‘그럴듯한 수준의 설명’(eikos logos) 즉 개연성을 넘어서지 못하는 것이다. 그런데 현상계에서도 물질성을 최소로 갖고 있거나 물질성이 갖는 연장성만 지니는 존재가 있다. 그것이 곧 수 또는 도형 다시 말해 수학적 기하학적 대상이다. 그러므로 지성(nous)을 통해 형상에 대한 에피스테메를 획득하는 변증술을 제외하고 자연 세계에 대한 학술로서 가장 에피스테메에 근접하는 일반 학술은 오직 수학과 기하학 그리고 수학적 논리학뿐이다. 그러므로 수학과 기하학은 가정(hypothesis, 510c-d)도 수반하고 형상이 갖는 완전한 고정치까지 인식하지는 못하지만 분유치로서는 최고 수준의 고정치를 인식할 수 있는 학술인 만큼, 자연 세계를 탐구하는 모든 학술의 최선의 방법론적 토대가 된다. 이를테면 건축술, 조타술, 제화술 모두 최대한의 정확성을 확보하기 위해서는 수학과 기하학이 반드시 필요하고 오늘날 물리학과 생물학을 비롯한 개별과학 역시 본질적으로 수학에 의지하지 않으면 안 된다. 이른바 자체성(kath’ hauto)은 변증술을 통해 형상 인식의 진리성을 나타내는 말이고 자기동일성(tauton)은 추론적 사고(dianoia)로서는 최고 단계 즉 최고 수준의 분유치를 지니는 대상에 대한 인식, 다시 말해 수학과 기학학적 인식의 진리성을 나타내는 말이다. 그래서 철학자의 교육과정에도 수학과 기하학은 변증술을 익히기 위해 반드시 이수해야 할 전 단계 과목으로 제시된다.

* 가장 완전한 앎으로서 형상에 관한 앎은 변증술 즉 철학을 통해서만 획득되는 것이라면, 당대의 일반 학술들(technai)(511b-c) 이를테면 오늘날 우리가 일컫는 일반 개별과학 내지 자연과학들에게는 대상의 자기동일성을 획득하는 것이 학적 인식의 최고 목표가 된다. 그러나 엄밀히 말해 자기동일성은 기본적으로 현상계 진리성이므로 진정한 앎이 갖는 자체성에 미치지 못하는 본질적으로 개연적 진리에 불과하다. 그러므로 일반 학술로서 오늘날 개별과학 내지 자연과학은 절대지에 이를 수 없고 늘 그 절대지에 도달하려는 노력을 통해 절대지에 근접하는 지식만 얻을 수 있다. 아리스토텔레스는 플라톤의 자연학이 갖는 개연성에 만족하지 못해 형상을 자연세계 개체에 끌어들여 자연학의 진리성을 확보하고 이른바 경험과학의 기초를 제공하는 데 성공하였다. 그러나 그 자신도 예상치 못한 갈릴레오 역학과 그 이후의 이론 물리학의 등장, 그리고 그것의 진리성은 그의 이론으로는 설명이 불가능하다. 이와 같은 몇 가지 기본적인 사항만 고려하더라도 2,500년 전 제기된 플라톤의 형상론이 말을 너머 진상에 대한 직관적 깨달음을 강조하는 사상이나 종교는 물론, 오늘날 자연과학 내지 개별과학의 학문적 성격을 이해하는데 얼마나 중요한 통찰을 제공하는 것인지는 실로 놀라운 일이다. 그럼에도 불구하고 다시 한번 확인하지만, 플라톤의 형상론은 본질적으로 현상계의 학술적 해명을 철학적으로 뒷받침하기 위해 제시된 것, 즉 현상계의 구제를 위해 제시된 이론이다. 그런 점에서, 지적 위계에서 본다면 형상계가 최상이지만 플라톤이 기울인 관심의 위계에서 보면 현상계 즉 현실에 대한 관심이 최우위에 있었던 것이라 말할 수도 있다.

* 실제로 이같이 형상의 인식과 현상계의 인식을 구분하는 위계적 구도를 현상계에서 똑같이 보편-개물의 구도로 적용할 경우. 오늘날 일반 학문의 기본 구도와 성격을 이해하는 데에도 도움을 줄 수 있다. 이를테면 오늘날의 학문은 현상계 소여들을 귀납하여 보편적 개념으로 일반화하고 그 보편 개념들의 정합 관계를 통해 사물과 사태에 대한 개념적 인식을 도모하는데, 플라톤의 인식론 또한 보편 실재로서 형상들이 관여의 방식으로 개물들에 결합된 형상적 분유치들(현상계 사물의 공통 속성들을 일반화한 개념들)을 토대로 감각적 개물들에 대한 최소한의 개념적 인식을 도모한다는 점에서 그 기본 구도는 서로 비슷하다. 현상계 인공물과 관련해서도 마찬가지이다. 다만 보편이 드러나는 방향이 다를 뿐이다. 오늘날 학적 인식의 관점에서는 현상계의 사물들에 대한 일반 개념들은 개물들이 갖는 공통적 속성의 귀납적 일반화를 통해 위쪽의 방향으로 모여져서 주어지는 데 비해, 플라톤의 인식론에서는 그 반대로 실재하는 형상(아름다움 자체)이 위에 있고 개체들(아름다운 것들)은 그것들이 아래쪽으로 분유되는 방식으로 존재성을 획득하고 그것으로 인식된다는 것이 다르다. 그러나 이른바 형상이든 개념이든 이른바 보편자를 통해 개별자에 대한 인식과 식별이 가능할 수 있다는 점에서는 큰 차이가 없다. 즉 플라톤의 형상론에서 ‘형상과 현상의 관계’와 현상계 내에서 ‘개념과 개체의 관계’는 마치 하나는 보편-개별 관계의 원상이고 하나는 보편-개별 관계의 모상인 양 구조적으로 닮아 있어, 비록 현상계의 인식이 분유치에 대한 개연적 설명에 불과한 것일지라도, 오늘날 학적 인식의 관점에서 현상계에서 사물들에 대한 개념적 인식과 그것의 정합적 체계화가 구조적으로 어떻게 가능할 수 있는지를 잘 보여준다.

* 그러나 또 하나 주목할 점은 비록 형상에 대한 인식이 참된 앎이고 그것에 이르는 학술이 변증술이자 철학이라고 말하고는 있지만, 그렇게 해서 획득된 앎의 내용이 과연 무엇인지에 대해서는 플라톤 자신 대화편 어느 곳에서도 자세히 말하고 있지 않다는 점이다. 굳이 그 내용이 있다면 형상들의 실례 정도, 그것도 불분명한 수준 정도의 밖은 언급하고 있지 않다. 게다가 그 자신을 포함 누군가 그것에 대한 앎을 획득했다는 언급도 없고 그저 철학자가 그것을 알 수 있다고 말할 뿐이다. 이것은 플라톤 철학에서조차 형상계와 관련해서는 여러 형상들이 있다는 정도 외에 철학자가 아닌 일반적인 학자 수준에서 알 수 있는 것이 따로 없다는 것을 보여준다는 점에서 중대한 의미를 내포하는 것이다. 요컨대 이런 측면에서 보면 결국 형상계에 비교하여 비록 낮게 평가되고 있으나 바로 그 현상계가 일반 학술 차원에서 결코 소홀히 할 수 없는 학적 인식의 실질적인 중심 영역이 된다는 것이다. 그래서 실제로 플라톤 또한 결코 현상계 영역을 허투루 다루고 있지 않다. 사실 이곳 형상론도 정의로운 국가를 논의하기 위한 이상적 푯대이자 토대로 제시된 것이다. 이것은 얼핏 세계를 물자체가 존재하는 예지계와 현상계로 나누고 실질적인 학적 인식을 현상계에 대한 오성(Verstand)의 인식으로 국한한 칸트(I. Kant)의 비판적 인식론을 연상시키기도 한다. 칸트의 실천철학에서도 신은 위계상 지고의 존재임에도 현실의 도덕을 성립시키기 위해 요청(Postulat)되는 형식으로 존재를 드러낸다. 그에게서 신학은 위계상 최고의 학문임에도 도덕론에 부수되는 것이다. 이처럼 여러 가지 다양하고 흥미로운 논쟁점을 갖고 있는 영역이 또 플라톤의 현상계이다. 바로 그 현상계에 대한 논의가 이곳 형상계에 대한 논의에 이어서 다루어진다. -끝-

다음 주제: 1. 철학자에 대한 정의 : 이데아론에 의거한 규정(474c- 제5권 끝 480a)

(2) 현상계와 믿음(doxa)(474c-476d)