헤겔 형이상학 산책25-현존과 ‘to heteron’[흐린 창가에서-이병창의 문화비평]

헤겔 형이상학 산책25-현존과 ‘to heteron’

1)

논리학 1부 1권은 존재론은 3편으로 나누어진다. 그 가운데 1편은 1장 존재, 2장 현존, 3장 대자 존재로 이루어진다. 1편 전체는 질을 다루고 2편으로 넘어가면서 양으로 이행한다.

앞에서 서술한 1장 존재론은 생성이라는 운동을 다룬다. 이 운동은 발생과 소멸의 끊임없는 상호 이행이며, 그런 이행이 일시적으로 균형 상태에 있을 때 그것이 곧 현존이다. 필자는 이런 존재의 운동을 헤라클레이토스가 들었던 촛불의 비유로 설명한 바 있다.

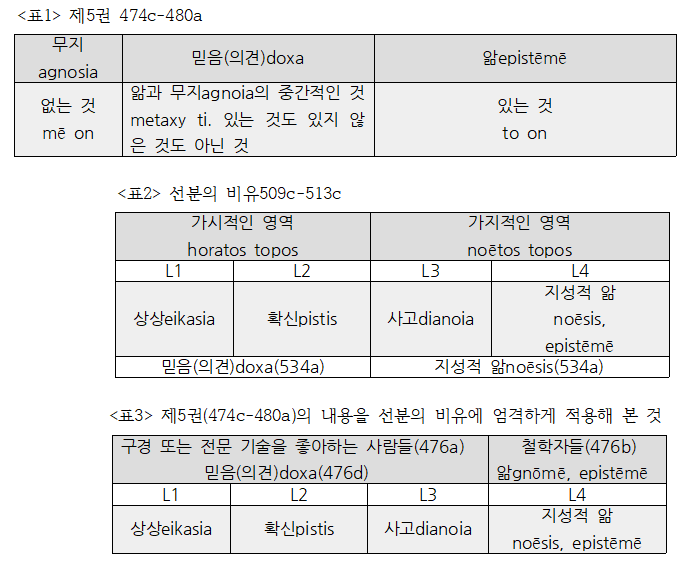

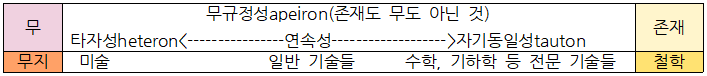

필자는 논리학과 인식론은 서로 평행을 이룬다고 본다는 것을 앞에서 설명했다. 인식의 이행은 시간상에서 일어나며, 이런 이행이 내면화(Erinnerung: 기억)되어 논리가 전개된다고 했다. 전자는 형태의 운동이며 후자는 계기의 운동이다.

정신현상학에서 인식의 출발점에 해당하는 것은 감각적 확신이다. 논리학에서 여기에 해당하는 논리 규정을 찾자면 1편 2장에서 다루어지는 ‘현존’에 해당한다. 만일 논리학과 인식론이 평행을 이룬다는 가정을 유지한다면, 1장에서 다루는 존재의 운동은 인식론에서 어떤 인식에 해당하는 것일까를 발견할 수 없다.

그렇다면 평행이라는 가정이 무너지는 것일까? 필자는 그렇게 보지는 않는다. 필자는 1권 존재론의 1편 1장에서 다루는 존재의 생성 운동은 존재론 전체에 일반적으로 적용되는 운동 즉 상호 이행의 운동을 서술한 것이라고 볼 수 있다고 생각한다.

이런 점은 2권의 1편 1장(가상)과 3권의 1편 1장(개념)의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 가상은 2권 본질의 운동 즉 반성 운동을 일반적으로 서술하며 개념은 3권 개념의 운동 즉 발전을 일반적으로 서술하는 것으로 보아야 한다는 것이다.

이렇게 각 권이 1편 1장을 제외한다면 나머지는 대체로 헤겔이 정신현상학에서 서술한 인식의 전개 과정과 평행을 이룬다. 이점은 앞으로 논리학 산책을 통해 논리학의 각 규정이 인식론의 어느 부분에 해당하는지를 밝히면 대체로 인정될 수 있는 가정으로 본다.

무엇보다도 중요한 것은 서로 평행을 이루는 인식론이나 논리학의 전개 과정 밑바닥에는 헤겔이 칸트로부터 받아들인 범주표가 전제되어 있다는 것이다. 전체적으로 이 12개의 판단형식으로 이루어진 범주표가 인식론이나 논리학의 기본 설계도라고 볼 수 있다.

2)

이미 설명했지만, 존재의 운동은 이행 운동이다. 이런 이행의 운동은 존재자가 전개하는 운동 가운데 즉 본질의 반성 운동이나 개념의 발전 운동과 비교해 볼 때 가장 추상적인 운동이며, 그러기에 가장 일반적으로 즉 모든 존재자에 적용되는 운동이다. 여기서 운동은 매개 과정도 없으며 발전적 연관도 없다. 다만 하나의 규정에 다른 규정으로 직접 이행하니, 그 모습이 곧 존재가 무로, 무가 존재로 단적으로 이행하는 방식으로 나타난다.

그러므로 화합물이나 생명체와 같은 것도 이런 추상적인 차원에서는 즉 하나의 역학적 물체로 보는 가운데서는 마찬가지로 이런 존재의 이행 운동을 전개한다. 그러나 거꾸로 추상적 존재자에 적용되는 이런 운동을 화합물의 화학적 작용 과정이나 생명체의 생명 운동에 적용하는 것은 잘못이다. 여기서는 더 구체적인 운동 방식이 즉 반성이나 발전과 같은 운동 방식이 적용되기 때문이다.

존재와 무의 생성 운동 즉 발생과 소멸이 일시적 균형을 이루면서, 헤겔은 현존이 출현한다고 한다. 이 주장은 앞의 1장 끝에 헤겔이 제시한 내용이며 2장 현존을 시작하면서 다시 되풀이된다. 헤겔은 이렇게 말한다.

“현존은 존재와 무가 단순하게 하나로 되는 것이다. 현존은 이러한 단순성 때문에 직접적인 것의 형식을 지닌다.”(논리학, 2판, GW 21, 97)

이런 서술을 보면 마치 순수 존재나 순수 무가 있어서 그것의 상호 운동을 통해서 현존이 출현한 것으로 보인다. 순수 존재나 순수 무가 실제로 존재하는 것은 아닐 것이다. 우리가 이 세상에서 처음 가장 직접 발견하는 것은 사실 현존이다. 현존은 그냥 독립해서 나타나는 것이 아니라 어떤 모습 속에서 나타난다.

이 현존의 모습을 설명하기 위해 주관이 설정한 개념 틀이 곧 순수 존재와 순수 무이다. 여기서 개념 틀은 순수 존재라든가 순수 무와 같이 따로 떨어진 개념이 아니라, 순수 존재와 순수 무의 관계 즉 생성하는 관계이다.

사유 속에서 보자면, 순수 존재와 순수 무가 통일되어 현존이 생성한다. 그러나 인식의 과정에서 본다면 최초의 인식 즉 감각적 확신에서 나타나는 현존을 설명하기 위해 설정한 틀이 곧 순수 존재와 순수 무의 이행 운동이다.

그것은 마치 공리와 정리 사이의 관계와 같다. 사실 우리가 인식 상 먼저 발견한 것은 정리이다. 이 정리들의 상호 관계를 설명하기 위해 공리가 추출되며, 이 공리를 구성하면서 정리가 서술된다. 이 점은 후일 마르크스가 연구 과정과 서술 과정을 대비한 것과 같다. 연구 과정에서는 구체적인 현실이 먼저다. 연구를 통해 이로부터 추상적인 원리가 발견된다. 서술에서는 추상적 원리가 먼저이고 이것을 구성하면서 구체적 현실이 설명된다.

헤겔도 이 점을 구체적으로 다음과 같이 밝히고 있다.

“전체[존재와 무의 통일로서 현존]는 우리의 반성 속에서 그렇게 규정되며 아직 자기 자신에서 그렇게 정립된 것은 아니다. 그러나 현존 자체의 규정성이 정립된 것이라는 사실은 현존이라는 표현이 말해준다.”(논리학, 2판, GW 21, 97)

‘반성 속에서 그렇게 규정된 것’이라는 말은 현존이 존재와 무의 통일로서 규정되었다는 말이다. 이런 규정은 ‘반성 속에서’ 나온 것이라는 말에 주목하기 바란다. 헤겔은 이제 현존의 모습 속에서 그런 운동이 즉 존재와 무의 통일이 입증되어야 한다고 한다. 그렇게 될 때 비로소 ‘자기 자신에서’ 그렇게 ‘정립될’ 것이다.

3)

그렇다면 현존의 모습이 어떠하길래 헤겔이 이를 ‘존재와 무의 통일’로 규정하게 된 것일까? 현존이란 우리의 의식에 처음 가장 직접 나타난 것이다. 그것은 정신현상학에서는 감각적 확신의 대상이다.

헤겔은 이 현존의 모습을 ‘질[Qualitaet]’이라는 개념으로 설명한다. 분석철학에서는 이 질을 더 확정적으로 표현하기 위해 감각질이라는 말을 사용하기도 한다. 다시 말하자면 의식이 우리 밖의 외계와 가장 직접 부딪힐 때 나타나는 것이다.

헤겔은 정신현상학에서 처음에는 이 감각질이 가장 풍요하고 가장 진리인 것으로 간주된다고 말한다. 사실 우리의 의식이 외부의 대상과 직접 부딪히는 순간, 그 순간은 인식과 대상은 합일에 이르며, 그 순간은 어떤 비교할 수 없는 순간 즉 개별적 순간이며 그런 순간순간의 전체는 대상의 가장 풍요한 모습을 담고 있을 것이라고 기대된다.

그러므로 인식론에서는 항상 모든 인식의 토대를 이런 감각질에서 찾으려 했다. 대표적으로 비트겐슈타인은 원초적 명제 속에서 이런 감각질의 인식을 찾으려 했으며, 아도르노가 양화하고 일반화하는 계몽적 인식을 거부하면서 미메시스를 통해 얻어지는 인식으로 돌아가려 했을 때도 이런 기대가 감추어져 있었다.

4)

그러나 헤겔은 이런 현존이 지닌 질은 의식이 대상과 순간적인 부딪힘에서 나온 것이므로, 이런 부딪힘이 끊임없이 변화하는 한, 매 순간 그 질은 사라지고 새로운 다른 질이 출현한다. 소위 ‘명멸[明滅]’한다는 표현이 있는데, 현존의 모습이야말로 이런 명멸하는 모습일 것이다.

그러므로 헤겔은 이런 현존을 규정하면서 현존은 동시에 ‘타자 존재[Anderssein]’라고 말한다. 이 타자 존재란 현존 옆에 있는 또 하나의 현존이라는 의미라기보다 그 자신이 이미 자기와 다른 것이라는 의미이다. 그러므로 헤겔은 이 타자 존재를 ‘자기 자신의 타자’로 규정하기도 한다. 즉 질이 명멸하는 모습을 헤겔이 이렇게 표현한 것으로 보인다.

“현존 자체는 본질적으로 타자 존재이며 이 타자 존재 속으로 이행한 것이다. 타자는 그와 같이 직접적이며 그의 외부에서 발견되는 것과 관계하지 않고 다만 본래적으로나 현상적으로 타자일 뿐이다. 그러나 그와 같이 하여 타자는 곧 자기 자신의 타자이다.”(논리학, 1판, GW 12, 61))

“왜냐하면, 현존은 이에 못지 않게 비현존이고 즉 비현존으로서 현존이기 때문이다.이것은 자기 자신의 무로서의 현존이므로 이와 같은 자기 자신의 무는 마찬가지로 현존이기도 하다.”(논리학, 1판, GW 12, 60)

여기서 현존과 비현존의 상호 이행이 등장하는데, 이 기초 전제가 된 것이 곧 순수 존재와 순수 무의 통일이다. 즉 현존의 명멸하는 모습을 그려내기 위해 헤겔은 존재와 무라는 두 개념 틀을 사용한다. 이 명멸하는 모습이 곧 생성 운동 즉 발생과 소멸의 운동이라는 것이다.

이런 순수 존재와 순수 무의 생성을 통해서 현존을 보자면, 현존은 양자의 통일을 존재의 측면에서 본 것 즉 “존재로서의 통일”이며 타자 존재는 양자의 통일을 무의 측면에서 본 통일 즉 “비존재로서의 통일”이다.

만일 가정해서 우리가 우리 밖의 세계에 일정한 순간에 동시에 부딪힐 수 있다면 또는 이전의 것을 기억해서 새로운 것과 함께 떠올린다면(아직 우리는 이런 단계까지도 넘어가지 않았으나), 이 경우 우리는 하나의 현존 옆에 또 하나의 현존을 발견할 것이다. 하나의 현존과 그 옆에 있는 다른 현존은 서로 구별되지 않는다. 하나의 현존도 타자 존재로 이행하고, 다른 현존도 마찬가지로 자기의 타자 존재로 이행하니, 어떤 현존도 머무름이 없이 타자 존재로 변화하는 마당에 여기에 어떤 비교도 가능하지 않으니, 무슨 구별이 있겠는가? 그러므로 이 세계는 무차별적 세계로 표현하는 것이 마땅하겠다.

“그러므로 양자는 어떤 것으로 규정될 뿐만 아니라 타자로서 규정된다. 따라서 양자는 동일한 것이며 양자 사이에 어떤 구별도 출현하지 않는다. 그러나 양자의 규정의 동일성은 다만 외적 반성 즉 양자의 비교에 속한다. 그러나 타자는 일단 정립된 것이듯이 마찬가지로 이 동일한 타자는 자기 나름대로 사실 어떤 것과 관계 속에 있으나 또한 자기 나름대로 그 어떤 것 밖에 있다.”(논리학, 2판, GW 21, 106)

5)

헤겔은 플라톤이 그려낸 ‘토 헤테론[to heteron]’은 바로 이런 ‘자기 자신의 타자’로서 현존의 세계를 의미하는 것이 아닐까? 자기가 자신의 타자로 되는 명멸하는 세계를 (또는 좀 더 발전하면 서로 무차별적인 세계를) 쉽게 상상하기 어려운데, 아이가 어머니 자궁을 나와서 처음 보게 되는 세상이 있다면 다름 아닌 이런 세상이 아닐까? 또는 악몽 속에서 어떤 형체를 알 수 없는 것이 불쑥 나타났다가 다시 사라지는 모습과 닮았다고 할 수있을까?

언젠가 가을날 어느 산 정상에서 약간 기울어져 가는 햇빛에 반사된 억새꽃이 빛나는 모습을 본 적이 있다. 그 뒤로 수없이 산에 가고 또 억새를 보았으나 결코 다시 그 억새꽃의 빛나는 모습을 본 적이 없다. 이 세상에 단 일회만 존재하고 곧 사라져 버린 그 모습은 심지어 기억 속에서도 남아 있지 않다. 이상하게도 그 모습이 아니라는 것은 판단할 수 있지만, 그 모습이 어떤 모습인가를 기억해 낼 수는 없다. 헤겔이 말하는 현존의 세계가 바로 그런 세계이다.

정신현상학에서 헤겔은 이런 질로 이루어진 현존의 세계를 그려내기 위해 ‘이것’이라는(또는 ‘여기’, ‘지금’과 같은) 지시 대명사를 이용한다. 그러나 이것이 지시하는 어떤 것은 그 순간 이미 자기와 다른 타자 존재가 되니(예를 들어 지금은 낮인데, 바로 밤이 되고 등), 이것으로 포착하려고 의도했던 것은 결코 포착되지 않는다. 이것은 결국 무엇이나 지시하는 것 즉 어떤 ‘일반적인 이것’에 이를 뿐이다.

같은 이야기를 헤겔은 논리학에서도 한다.

“사람들은 이것이라는 말로 어떤 완전히 규정된 것을 표현한다 한다. 여기서 언어 즉 지성의 작품이 다만 일반적인 것을 표현한다는 사실 즉 이는 어떤 개별적 대상을 지칭하는 이름과 다르다는 사실이 간과된다. 그러나 개별적 이름은 일반적인 것을 표현하지 않는다는 점에서 의미 없는 것이다.”(논리학, 2판, GW 21, 105)