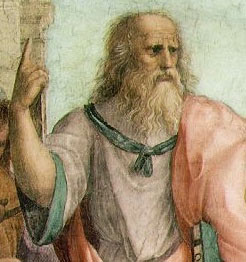

플라톤의 <국가> 강해(71) [이정호 교수와 함께하는 플라톤의 『국가』]

플라톤의 <국가> 강해(71)

- 철인 통치자의 교육 목표와 교과목(502c-541b)

- 동굴의 비유(514a-521b) – (III)

* 이제 동굴의 비유에서 우리가 논의의 편의상 구분한 단계들 중 마지막 단계 <C5>가 남았다. <C5> 단계는 동굴 바깥 세계와 태양을 본 사람이 처음 있던 거처 동료 수감자를 불쌍히 여기고 다시 그곳으로 내려가는 상태를 그리고 있다.(516c-517a) 그런데 정작 소크라테스가 그리고 있는 비유의 마지막 부분은 당혹스럽게도 동굴 바깥 세계에 이르기까지 온갖 역경을 이겨낸 보람이나 기쁨이 아니라 오히려 다시 동굴 속으로 내려가면서 맞이하는 고난의 과정을 그리고 있을 뿐만 아니라 급기야 목숨마저 위태로울 수 있다는 내용으로 끝을 맺고 있다. 동굴의 비유는 이렇게 일단 마무리된다. 그러나 비유 자체로는 그렇게 끝나지만 철학자가 맞이하는 난관과 관련한 플라톤 나름의 추가적인 해명이 제법 짧지 않은 분량(517a-521b)으로 덧붙여 있다. 그 해명을 위해 플라톤은 우선 앞서 살핀 난관의 내용(516e-517a)을 다시 끌어들이고 있다.(517d-518b) 그런 연후 그러한 난관들을 극복하는데 좋음의 형상이 갖는 중대성을 언급하고 그런 만큼 그것에 이르기 위한 획기적인 교육 방식에 대한 논의를 수행한 후 마지막으로 그것을 토대로 철학자가 왜 동굴로 다시 내려가야 하는지에 관한 논거를 제시한다. 이 추가적인 논의 내용을 단락으로 소구분하면 아래와 같다. 그리고 이곳에서 다루어지는 영혼의 전환을 위한 교육의 기본 방향은 자연스럽게 다음 주제 즉 철학자를 기르기 위한 구체적인 교과들에 관한 논의의 마중물이자 바탕이 된다.

1) 우선 플라톤은 철학자가 동굴 바깥에서 종국적으로 맞이하는 것이 좋음의 형상임을 재차 확인한 후 왜 그것이 그를 동굴로 이끄는 근거가 되고 또 왜 그것이 장차 그가 동굴 속에서 겪게 될 난관들을 이겨내고 그 소임을 완수케 하는 힘의 원천이 되는지를 해명한다.(517a-518b)

2) 그리고 좋음의 형상이 갖는 그러한 중대성 그만큼 그것을 가르치고 배우는 일이 얼마나 중대한지 그리고 그것에 상응할 만큼의 태도의 전환을 위해 어떠한 교육적 방책이 필요한지를 논구한다(518c-519c)

3) 끝으로 철학에 대한 그 자신의 내적 성향에도 불구하고 왜 온갖 난관을 감수하면서까지 다시 동굴 속으로 돌아가야 하는지 그리고 또 왜 그럴 수밖에 없는지를 논구한다.(519c-521c)

이에 따라 동굴의 비유에 관한 세 번째 강해는 <C4>를 다룰 때 그랬듯이 <C5> 단계의 비유 내용을 작게 잘라 차례로 살핀 다음 추가적인 해명으로서 위의 1), 2), 3)의 내용을 요약하고 그 내용을 음미하는 방식으로 진행하려 한다.

————————————–

<C5> 태양을 본 후 처음 있던 거처 동료 수감자를 불쌍히 여기고 다시 그곳으로 내려가는 상태

* 소크라테스는 태양이야말로 바깥 세계 모든 것들의 원인이라는 결론에 도달한 사람은 아래와 같이 생각하게 될 것이라고 말한다.

n) 그는 처음에 있던 거처οἴκησις와 그곳에서의 지혜σοφία, 그리고 그때의 동료수감자συνδεσμώτης들을 상기하고서, 자신은 자신의 변화μεταβολή 때문에 행복한데εὐδαιμονίζειν 그들은 불쌍하다ἐλεεῖν고 여길 것이다.(516c)

o) 그런데 거기에서는 벽면 위 그림자들의 움직임을 가장 예리하게 보고 가장 잘 기억하며 그것을 그다음에 다가올 것을 가장 잘 예견할 수 있는 사람에게 칭찬ἔπαινος과 명예τιμή의 선물γέρας 등이 주어진다.(516c-d)

p) 그러나 그는 그런 명예와 칭찬, 존경과 권세를 부러워하지 않는다. 그렇게 사느니 그는 호메로스 말대로 ‘제 땅도 없는 다른 사람 밑에서 머슴으로 밭일을 하는’ 처지가 되거나 또 다른 어떤 일을 겪더라도πεπονθέναι 차라리 그걸 받아들일 것이다.(516d-e)

q) 그리하여 그는 동료 수감자들을 불쌍히 여기고 다시 동굴로 내려가게 될 것이다. 그런데 만약 다시 동굴로 내려가 예전의 그 자리에 다시 앉는 경우 그는 태양으로부터 갑자기ἐξαίφνης 왔기 때문에 눈ὀφθαλμός이 어둠σκότος으로 가득 차게 되어 눈이 익숙συνήθεια해지는 데 시간이 많이 걸릴 것이다.(516e)

r) 만약 그의 눈이 적응되기 전에 계속 수감 돼 있던 자들과 그 그림자들을 분간하는γνωματεύοντα 시합을 벌인다면διαμιλλᾶσθαι 그는 웃음거리가 될 것이다. 그리고 사람들은 그가 위에 올라가더니 눈을 망쳐가지고 돌아왔으며, 올라가는 일은 시도해볼 가치조차 없다고 말할 것이다. 그리고 자기들을 풀어주고λύειν 위로 데려가려는ἀνάγειν 사람은 어떻게든 손으로 붙잡아 죽일 수 있다면 죽일 것이다.ἀποκτεινύναι(517a)

—————————-

* 철학자가 동료 수감자들을 구출하기 위해 동굴 속으로 다시 내려가는 동기가 이곳에서는 그들에 대한 ‘불쌍함’eleein으로 기술되고 있다. 이것은 철학자의 현실 참여의 동기가 일단 그 본성적 자발성에 기초해 있음을 보여준다. 그러나 이것은 철학자가 현실 참여를 원하지 않을 경우 벌로 그것을 강제해야 한다(347c)는 제1권의 주장과 일단 어긋나 보인다. 철학자가 동굴 속으로 돌아가는 이유 내지 철학자의 현실 참여, 정치 참여와 관련한 논의는 동굴의 비유의 핵심 주제 가운데 하나로서 앞서 제시한 동굴의 비유의 추가적인 논의 부분 3)에서(519c-521c) 다시 자세하게 다루어진다.

* 동굴의 비유는 철학자들이 이러한 위험을 이겨내고 수감자들을 동굴 바깥으로 끌어내는 과정을 담고 있지만 동굴 속 상황에 대한 이러한 기술은 철학자의 수감자 구출 과정이 현실적으로 얼마나 힘든 것인지 플라톤 또한 이미 절감하고 있음을 잘 보여준다. 갑작스런 빛과 어둠이 주는 혼란과 그것이 갖는 의미 또한 동굴의 비유의 추가적인 논의 부분 1)에서(517a-518b) 재론되므로 그곳에서 자세하게 살피기로 한다.

* 사람에게 인정 욕구는 본능이라 할 정도로 가장 강력한 욕구 중 하나이다. 특히 동굴 속 사람들 즉 세속의 현실을 살아가는 사람들에게 칭찬과 명예, 존경과 권세에 대한 욕구는 그 인정 욕구를 구성하는 가장 핵심적인 요소들이다. 그들에게는 동굴 속 그림자의 세계가 유일한 세계인 한, 인정 욕구의 대상과 기준 또한 그림자들로부터 주어진다. 그림자들에 대한 경험이 크고 예리할수록 그곳 세계의 일에 밝고 그만큼 더 큰 명예와 칭찬을 누린다. 이들에게 바깥 세계에 대한 진실은 오히려 인정 욕구를 방해하는 거짓으로 여겨질 뿐이다. 플라톤이 동굴 속 사람들로 그리고 있는 대상이 당대 아테네 지식인들과 정치가들 그리고 아테네 대중들임은 두말할 나위가 없다. 그들은 자신의 이해관계에 아주 예민하여 그들에게 이익을 가져다주는 경험이 무엇이고 그렇지 않은 것이 무엇인지 아주 잘 알고 있어 그러한 경험에서 그들의 영악함을 능가하기란 결코 쉬운 일이 아니다. 그러나 그들을 이기는 길은 그들보다 많은 경험을 쌓는 것에 있지 않고 그 경험들이 갖는 한계와 무지를 드러내는 데에 있다. 무엇보다도 철학자는 이미 그들이 갖고 있는 경험이 그들의 확신과 달리 거짓임을 이미 알고 있다. 소크라테스는 그러한 방식으로 그들의 무지를 폭로하고 시민들은 물론 플라톤과 같은 젊은이들을 일깨우는데 평생을 보냈다. 그러나 그 대가로 그에게 주어진 것은 그들에 의해 죽임을 당하는 일이었다. 플라톤이 비유의 마지막 문장을 쓰면서 스승 소크라테스를 떠올렸을 것임은 두말할 나위가 없다.

——————————————

<동굴의 비유에 덧붙여진 추가적인 해명>(517a-521b)

1) 철학자가 동굴 바깥에서 종국적으로 맞이하는 것이 좋음의 형상임을 재차 확인한 후 왜 그것이 그를 동굴로 이끄는 근거가 되고 또 왜 그것이 장차 그가 동굴 속에서 겪게 될 난관들을 이겨내고 그 소임을 완수케 하는 힘의 원천이 되는지를 해명한다.(517a-518b)

[517a-518b]

* 소크라테스는 위와 같이 동굴의 비유를 마친 후에 이제 이 비유εἰκών 전체를 앞에서 이야기된 것들에 적용해야προσαπτέον 한다고 말한다. 즉 ‘시각을 통해 보이는 곳’을’δι᾽ ὄψεως φαινομένην ἕδραν ‘감옥의 거처에’τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει 대응시키고ἀφομοιοῦντα, ‘감옥에 있는 불빛을’τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς ‘태양의 힘에’τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει 대응시켜야 한다. 그리고 ‘위로ἄνω 올라가는 것’ἀνάβασις과 ‘위에 있는 것들을 구경하는 것’θέαν τῶν ἄνω을 영혼이 ‘가지적인 영역’νοητὸν τόπον으로 등정ἄνοδος하는 것으로 간주해야 한다.τίθημι(517b) 소크라테스는 그렇게 하는 경우 내가 추측(기대)하는 바ἐλπίς를 놓치지 않을 것이라고 말한다.

* 그런 연후 소크라테스는 자신이 추측하는 것이 다름 아닌 ‘알 수 있는 것의 영역에서 가장 마지막에 겨우 볼 수 있는 것’ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι으로서 ‘좋음의 형상‘임을 다시 한번 확인한다.(517b)

* 좋음의 형상을 보고 나면, ‘모든 경우에 그것이 올바르고 아름다운 모든 것들의 원인’πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία이며, 가시적 영역에서 빛과 빛의 주인κύριος을 낳고τεκοῦσα 가지적 영역에서는 자신이 주인으로서 ‘진리와 지성을’ἀλήθειαν καὶ νοῦν 제공하며, 또한 ‘공적으로나 사적으로나’ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ. ‘지각 있게 행동할’ἐμφρόνως πράξειν 사람은 그것을 보아야만 한다.ἰδεῖν’(517c)는 결론에 이르게 된다.(517b-c)

* 그리고 좋음의 형상에 이른 자들은 인간사τὰ τῶν ἀνθρώπων에 관여하기를 원치 않고 그들의 영혼이 그 위에서 지내기διατρίβειν를 항상 열망한다.ἐπείγονται(517c) 그런데 누군가 신적인 것들을 관조θεωρία하다가 인간적인 나쁜 것들 옆으로 와서 주위의 어둠에 충분히 익숙해지기 전 눈이 아직 침침한ἀμβλυώττων 동안에, 정의의 그림자τοῦ δικαίου σκιά들이나 그 그림자들을 생기게 한 조각상ἄγαλμα들과 관련해 법정δικαστήριον이나 다른 어떤 곳에서 경합을 벌이도록ἀγωνίζεσθαι 강제되는 경우, 즉 정의 자체를 αὐτὴν δικαιοσύνην 본ἰδόντων 적이 없는 자들이 이것들을 어떻게 이해하고ὑπολαμβάνεται 있는지를 두고 논쟁을 벌이도록διαμιλλᾶσθαι 강제되는 경우, 그는 볼품없고 아주 우스워 보인다.(518d,e)

* 그런데 지각νόος이 있는 사람이라면 두 가지 경우에서 비롯되는 두 가지의 눈의 혼란ἐπιτάραξις이 있다는 것을 기억한다. 그것은 빛φάος에서부터 어둠σκότος으로 옮겨온 경우와 어둠에서부터 빛으로 옮겨온 경우인데 그런 사람은 영혼과 관련해서도 그런 동일한 일들이 발생한다. 그래서 누군가의 영혼이 혼란에 빠져 뭔가를 볼 수 없는 상태에 있는 것을 보면, 무턱대고 웃지 않고 그 영혼이 더 밝은φανός 삶βίος으로부터 와서 익숙하지 않아 어두워하는 것인지 아니면 더 큰 무지ἀηθεία로부터 더 밝은 곳으로 와서 더 밝은 빛 때문에 눈부셔하는μαρμαρυγῆς 것인지를 살필 것이다.(518a) 그렇게 해서 앞의 경우는 그 영혼의 상태πάθος와 삶을 행복하다고εὐδαιμονίσειεν 여길 것이며, 뒤의 경우는 불쌍하다ἐλεήσειεν고 여길 것이다. 설사 뒤의 경우를 두고 웃으려 한다고 하더라도, 이때의 웃음은 위에 있는 빛으로부터 내려온 경우에 대한 웃음보다는 비웃음καταγέλαστος을 덜 살 만한 웃음일 것이다.(518b)

—————————

* 517b ‘시각을 통해 보이는 곳’이 어디를 가리키는 것인지 논란이 있다. 소크라테스가 동굴의 비유를 앞서의 비유들에 적용해서 언급하고 있음을 고려하면 동굴의 비유에 나오는 ‘감옥의 거처’에 대응하는 것은 선분의 비유에서 말하는 ‘가시적 영역’을 가리킨다고 볼 수 있다. 그런데 그 뒤에 나오는 ‘감옥의 불빛’과 ‘태양의 힘’의 경우 동굴의 비유와 태양의 비유간의 대응이면서 가시계와 가지계의 대조적 대응인데 비해 ‘감옥의 거처’와 ‘가시적 영역’의 경우는 둘 다 가시계를 의미한다는 점에서 상응적 대응이다. 그래서 어떤 이는 앞의 경우도 대조적 대응으로 해석하여 ‘시각을 통해 보이는 곳’을 ‘태양이 비추는 동굴 바깥 세계’ 즉 가지적 영역으로 해석하기도 한다. 그러나 이 해석은 둘 다 동굴의 비유에만 국한된 해석이라는 점에서 동굴의 비유를 다른 비유에 적용해서 언급하겠다는 소크라테스의 전제에 부합하지 않는다. 그리고 ‘시각을 통해 보이는 곳’에서 ‘곳’에 해당하는 그리스어 hedra가 일반적인 ‘곳’의 의미도 있지만 ‘앉는 자리’의 의미도 갖고 있다는 점에서 ‘시각을 통해 보이는 곳’을 결박된 채 앉아 있던 ‘감옥의 거처’로 보는 사람도 있다. 그러나 이 경우 둘 다 같은 동굴의 비유이면서 동일 장소를 가리킨다는 점에서 apomoionta 즉 ‘대응이나 비교 또는 닮은’ 것이라 볼 수 없다. 그러나 어떤 해석이건 동굴의 비유와 다른 비유들이 갖는 상호 대응적 연관성을 크게 해치거나 부정하는 것은 아니라는 점에서 비유를 이해하는데 치명적인 걸림돌이 되는 것은 아니다.

* 517b ‘알 수 있는 것의 영역에서 가장 마지막에 겨우 볼 수 있는 것’이 ‘좋음의 형상’이다. : 좋음의 형상은 <C4> 단계에서 태양이라는 표현으로만 언급되고 있지만 태양의 비유에서 보듯이 그 태양이 ‘좋음의 형상’을 가리키는 것임은 두말할 나위가 없다.(508e-509b) 이 점을 고려하면 ‘동굴 바깥에 나온 사람이 태양을 그 자체로 본다.’(516b)는 표현은 이미 <C4> 단계에서도 ‘좋음의 형상’이 언급되고 있음을 보여준다. 그리고 이곳에서 소크라테스가 좋음의 형상을 ‘모든 경우에 그것이 올바르고 아름다운 모든 것들의 원인’이자 ‘진리와 지성을 제공하는 것’으로 언급하고 있는 것 또한 태양의 비유에서 그것을 ‘앎과 진리의 원인’(508e)이자 ‘지성의 원천’(508d)으로 언급하고 있는 것과 거의 그대로 일치한다. 그 점에서 보면 좋음의 형상에 관한 이곳의 언급은 추가적인 정보 없이 앞서의 언급을 반복하고 재확인한 것으로 보일 수 있다. 그러나 플라톤이 이곳에서 ‘좋음의 형상’을 다시 끌어들인 데는 이유가 있다. 그것은 좋음의 형상이 기본적으로 철학자가 동굴로 다시 내려가야 하는 원천적 근거일 뿐만 아니라 무엇보다 그것은 그가 동굴로 내려갈 때 직면하는 온갖 역경에 맞서 싸우고 이겨낼 수 있는 힘의 근원이자 푯대가 되기 때문이다. 플라톤이 이곳에서 ‘공적으로나 사적으로나 지각 있게 행동할 사람은 좋음의 형상을 보아야한다’(517c)고 결론을 내리고 있는 것도 그 때문이다.

* 사실 좋음의 형상에 이른 자들은 인간사에 관여하기를 원치 않고 신적인 것을 관조하는 데만 관심을 갖고 있던 터라 동굴에 다시 내려갈 경우 그 만큼 더 앞이 캄캄해 보여 어둠에 익숙한 자들이 보는 것을 보지도 못할뿐더러 동굴 속 벽면 그림자들에 대한 경험 또한 거의 갖고 있지 않다. 이에 따라 동굴 바깥 정의 자체를 본적도 없이 오로지 동굴 속 정의의 그림자만을 경험하고 그것만을 정의의 기준으로 여기는 자들과 다툴 경우 당장은 그들을 이길 재간이 없고 설사 정의 자체를 그들에게 들려준 준다고 해도 애초부터 그것을 모르는 자들에게는 거짓말로 들려 오히려 철학자들이 거짓을 일삼는 자로 웃음거리가 되기 일 쑤이다. 그럼에도 동굴 속에서도 잠간의 침침한 상태를 이겨내고 어둠에 적응한 뒤 진정으로 끝내 그들을 압도할 수 있음은 오히려 형상에 대한 앎을 통해 그들이 내세우는 경험이 그것의 그림자에 불과하다는 것을 이미 잘 알고 있기 때문이다. 그림자만 아는 자는 그것의 원인이자 실체로서 실물을 알고 다시 그림자를 보는 사람을 결코 이길 수 없다. 그리고 결국에 가면 이런 사람이 그림자들도 월등하게 더 잘 본다. (520c) 실로 그림자의 세계를 넘어 그것과 전혀 차원이 다른 지고의 형상적 앎으로서 좋음의 형상을 깨우쳤을 때에 비로소 그 앎의 진실성이 가져다주는 자부심의 크기만큼 그림자에 불과한 세속적 권세와 탐욕에 찰나의 눈길조차 주지 않는 무심함과 한 치의 흔들림도 없는 굳건함이 생겨난다. 그리고 그러한 세계관적 진실에 대한 불퇴전의 확신이 온 영혼을 휘감고 있을 때에만 그림자의 세계에 사는 사람들에 대한 일상의 분노를 넘어서 비로소 불쌍함과 연민의 마음이 차오르고 그들을 구출하기 위한 의지 또한 샘솟듯 터져 나온다. 실로 좋음의 형상은 지각 있는 사람들로 하여금 이 모든 것을 가능하게 하는 가장 근본적이고도 유일한 토대인 것이다.

* 518a ‘두 가지 눈의 혼란’ : 눈이 혼란을 겪는 두 가지 경우가 있다. 하나는 갑자기 빛에서부터 어둠으로 옮겨온 경우와 어둠에서부터 빛으로 옮겨온 경우가 그것이다. 그 때 눈이 부셔 혼란스러워 하는 모습은 보통 사람들에게 둘 다 우스꽝스럽게 보일 수 있다. 동굴의 비유가 보여주듯 영혼과 관련해서도 같은 일이 일어난다. 특히 자기 성향까지 거슬러가며 밝은 곳을 떠나 어둠 속으로 들어가면서 혼란을 겪는 영혼의 모습은 사람들이 보기에 어둠에서 밝은 곳으로 나오면서 겪는 영혼의 모습보다 더 우스꽝스러운 일이자 더 많은 비웃음을 살 일이 아닐 수 없다. 그러나 지각 있는 사람들이 보기에는 이 두 영혼의 모습은 근본적으로 서로 다른 것이다. 그들은 동굴로 내려가는 영혼은 이미 밝은 삶의 아름다움과 진리를 깨달은 상태의 행복eudaimonizein한 영혼이고 그에 비해 동굴에서 올라오는 영혼은 아직은 여전히 어둠 속 동굴 속에 있다는 점에서 불쌍eudaimonizein한 영혼임을 알고 있다.(516a) 그 점은 이곳에서도 두 경우를 살피면서 다시 확인된다.(518b) 그래서 보통 사람들은 동굴을 들어갈 때건 나올 때건 영혼이 겪는 혼란을 보고 우스꽝스럽게 여기거나 비웃음을 던지지만 지각 있는 사람들은 그 두 경우들을 살펴 구분하고 무턱대고 웃지 않는다. 사실 그들은 어떤 경우건 결코 비웃음의 대상이 아니다. 설사 만약 그들을 보고 비웃는 경우가 있다면 지각 있는 사람들에게서조차 동굴로 내려가는 이유가 어처구니없어 보이기 때문일 것이다. 그래서 그들에게는 동굴에서 올라오는 사람들 보다 다시 동굴로 내려가는 사람들이 더 많은 웃음거리가 될 수 있다. 아무려나 보통 사람들은 물론 어떤 경우에는 지각 있는 사람들에게서조차 철학자들은 이런 저런 이유로 놀림의 대상이 될 수 있다. 그러나 그들은 좋음의 형상에서 나오는 자부심 즉 타인의 시선이 아니라 자신이 자신을 자랑스럽게 생각하는 마음으로 늘 행복하다.

* 517d ‘정의의 그림자들이나 그 그림자들을 생기게 한 조각상’ : 정의의 그림자들을 생기게 하는 조각상들(agalmata)이 정의의 위상과 관련하여 어떤 지위를 갖고 있는지가 논란거리이다. 다만 이것들은 결박된 사람들이 눈과 몸을 돌린 후 그리고 바깥에 나가기 전에 즉 정의 자체에 대한 앎을 향한 중간 단계에서 보게 되는 것들이라는 점에서 정의 자체의 모상으로서 ’법률‘을 상징하는 것으로 해석할 수 있다. <소피스트> 234c, <정치가> 303c 참고(J. Adam. 해당 부분 노트 참고)

* 517e ‘논쟁을 벌이도록 강제되는 경우’ : 이 부분 역시 소크라테스가 법률의 해석을 둘러싸고 재판관들과 논쟁을 벌이는 <소크라테스의 변명>의 장면들을 연상시킨다.

———————————

2) 그리고 좋음의 형상이 갖는 그러한 중대성 그 만큼 그것을 가르치고 배우는 일이 얼마나 중대한지 그리고 그것에 상응할 만큼의 태도의 전환을 위해 어떠한 교육적 방책이 필요한지를 논구한다(518c-519c)

[518c-519c]

* 이것이 진실이라면 교육παιδεία이란 어떤 이들이 공언하는 것처럼 ‘앎ἐπιστήμη이 없는 경우에 마치 보지 못하는 눈에 시각ὄψις을 넣어주듯이 자신들이 앎을 넣어주는 것ἐντιθέντες’이 아니라 ‘몸 전체를 함께 돌리지’σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν 않고서는 어두운 곳에서 밝은 곳 쪽으로 눈을 돌릴 수 없듯이, 각자의 영혼 안에 있는 앎을 위한 능력δύναμις과 각자가 앎을 얻는 데 사용하는 기관ὄργανον 역시 ‘영혼 전체와 함께’σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ 전환περιακτέον시키는 것이다. 즉 ‘있는 것’τὸ ὂν과 ‘있는 것에서 가장 밝은 것’τοῦ ὄντος τὸ φανότατον을 구경하고서도θεωμένη 견딜 수 있게 될 때까지(518c) 그 능력과 기관을 영혼 전체와 함께 생성되는 것으로부터ἐκ τοῦ γιγνομένου 전환시켜야 한다. 그리고 그 가장 밝은 것은 ‘좋음’이다.(518b-d)

* 이것은 전환περιαγωγή을 위한 기술τέχνη 즉 ‘어떤 방식τρόπος으로 하면 가장 쉽고 가장 효율적ἀνύσιμος으로 그 기관의 방향을 바꾸는 방식과 연관된 기술’이 있을 수 있음을 말해준다. 이 기술은 그 기관에 시각을 넣어주는 기술이 아니라, 그 기관에게 바라보아야βλέποντι 할 쪽을 바라보도록 만들어주는 기술이다.(518d)

* 그런데 영혼의 덕ἀρετή 중 다른 것들은 신체의 탁월함ἀρετή처럼 습관ἔθος과 훈련ἄσκησις을 통해 형성되지만 똑똑함το φρονῆσαι의 덕은 ‘더 신적인’θειοτέρου 것에 속하는 것으로 그 힘을 결코 잃는 법이 없고, 전환이 이루어지는 방향에 따라 쓸모 있고χρήσιμος 이롭게ὠφέλιμος 되기도 하고 또한 쓸모없고 해롭게βλαβερός 되기도 한다.(518e) 못됐지만πονηρός 지혜롭다σοφός고 하는 사람들의 허접한 영혼조차 자신이 향해 있는 쪽의 것들을 예리하게ὀξέως 분간하는데διορᾷ 매우 뛰어나다. 그들의 영혼이 악덕κακία에 봉사하도록 강제될 경우 더 예리하게 보며 그럴수록 그만큼 더 많은 나쁜 것들을 만들어낸다.(519a)

* 하지만 그들에게서 그러한 본성을 가진 이 부분을 아주 어려서부터 다듬어 생성γένεσις과 동족인συγγενής 것들을 쳐냈더라면, 그러니까 음식물이나 그러한 것들에 대한 즐거움ἡδονή과 식탐λιχνεία에 꽉 들러붙어서 납추처럼 영혼의 시선ὄψις을 아래로 돌려버리는 것들로부터 이 부분을 해방시켜 참된 것들τὰ ἀληθῆ을 향해 방향을 돌리게 했더라면, 동일한 사람들의 동일한 이 부분이 저 참된 것들을 또 가장 예리하게 보았을 것이다.(519b)

* 그렇게 보면 교육받지 못하고 진리를 경험하지 못한ἄπειρος 자들도, 또 죽을 때까지 교육 속에서 시간을 보내도록 허용된 자들도, 나라를 다스리기에 충분하지 않으리라는 것은 그럴 법하고 필연적이다. 앞사람들은 사적으로든 공적으로든 그들이 행할 모든 일을 할 때 반드시 가늠해보아야 할 하나의 표적을 삶에 가지고 있지 않기 때문에 그런 것이고, 뒷사람들은 자신들이 살아있을 때 이미 복 받은 자들의 섬들μακάρων νήσος로 이주했다고 생각해서 그런 일을 자발적으로 행하려 하지 않기 때문에 그런 것이다.(519c)

* 그렇다면 나라수립자οἰκιστής로서 우리가 할 일은 앞에서 가장 큰 배울 거리라고 이야기한 것에 도달하도록 ‘가장 훌륭한 자연적 성향들을’ τάς τε βελτίστας φύσεις 강제하는 것, 즉 저 오르막길을 오르고 ‘좋음을 보도록’ἰδεῖν τὸ ἀγαθὸν 강제하는ἀναγκάσαι 것이다. 그리고 그들이 올라가서 충분히 보고 나면 지금 그들에게 허용되어 있는 그런 것은 허용하지 말아야 한다. 즉 “거기에 머물며, 저 수감자들 곁으로 다시 내려가기καταβαίνειν를 원하지도 않고 변변치 않은 것이든 대단한 것이든 그들과 수고πόνος와 명예τιμή를 ‘나누어 가지려 하지 않는 것’μηδὲ μετέχειν은 허용되어선 안 된다.(519c-d)

———————–

* 518b ‘각자의 영혼 안에 있는 앎을 위한 능력과 각자가 앎을 얻는 데 사용하는 기관’ : 이 기관은 몸에 눈이 있는 것과 마찬가지로 그것에 상응하여 영혼에 자리하고 있는 ‘지성’nous을 가리킨다.

* 518d ‘어떤 방식trpos으로 하면 가장 쉽고 가장 효율적anysimos으로 그 기관의 방향을 바꾸는 방식과 연관된 기술’ : 좋음의 형상에 대한 앎에 이르는 것은 참으로 어렵기 그지없는 일이다. 그래서 그것을 가르치는 교사들은 어려운 그 만큼 학생들이 그것을 최대한 쉽게 배울 수 있도록 효율적인 방책을 강구해야 한다. 최고의 교육 방식은 어려운 것을 쉽게 가르치는 일이다.

* 좋음의 형상은 지고의 참된 존재로서 앎과 지성의 근거이자 철학자를 동굴로 이끌고 또 그곳에서 온전히 소임을 완수하게 만드는 힘의 원천이다. 좋음의 형상에 대한 앎이 철학자로 하여금 세속적 삶에 대한 환멸을 넘어서 비로소 불쌍함과 연민의 마음을 갖게 하고 오로지 그것만이 그들을 구출하기 위한 실행을 담보할 수 있다. 그러나 좋음의 형상에 이르는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 그것은 ‘몸 전체를 함께 돌리지’ 않고서는 어두운 곳에서 밝은 곳 쪽으로 눈을 돌릴 수 없듯이, 각자의 영혼 안에 있는 앎을 위한 능력과 각자가 앎을 얻는 데 사용하는 기관, 즉 지성을 ‘영혼 전체와 함께’ 전환periagōgē시키는 것이다. 온갖 쾌락과 생성하는 것들에 꽉 들러붙어서 납추처럼 영혼의 시선을 아래로 돌려버리는 것들로부터 지성을 해방시켜 오로지 참된 것들을 향하도록 방향을 반대로 돌려놓아야 한다. 그것은 ‘앎을 넣어주는’ 기존의 교육 방식으로는 불가능한 일이다. 따라서 어떻게든 형상에 대한 앎을 가능하게 하는 교육 방책을 강구해야 한다. 그리고 무엇보다도 그러한 방책은 ‘가장 쉽고 가장 효율적으로 그 기관의 방향을 바꾸는 방식과 연관된 기술technē’이어야 한다. 이러한 기술이 무엇인가는 여기서 구체적으로 다루어지지 않는다. 그런데 좋음의 형상에 이르기 위한 구체적인 교과들이 다음 주제로 다루어진다는 점을 고려하면 이 전환을 위한 가장 쉽고 효율적인 방책이자 기술이란 다름 아닌 그 교과들을 가리키는 것이라 할 것이다. 실제로 영혼 전체의 전환을 위한 그러한 기술들은 장차 살피게 되겠지만 수학과 기하학, 천문학, 화성학을 거쳐 종국적으로 변증술로 완성된다. 요컨대 철학 교육의 요체는 영혼의 전환에 있는 것이다.(521c) 이 점에서 이 부분은 다음 주제에 대한 예고와 더불어 그 중요성과 관련한 서론의 성격을 갖고 있다.

* 518b ‘어떤 이들이 공언하는 것처럼’, 518c ‘앎을 넣어주는 것’: 여기서 어떤 이들이란 소피스트들과 이소크라테스 같은 사람들을 가리킨다. (<프로타고라스> 319a, <고르기아스> 447c 참고) 플라톤이 여기서 공격하는 교육에 대한 지극히 물리적이고 기계적인 견해는 좁게는 유모들의 교육방식 즉 ‘암기 위주의 주입식’을 포함하여 넓게는 일방향적 연설 기술에 매달리는 당대 소피스트들과 이소크라테스의 교육 방식을 암시한다.(345b 참고). <향연> 175d에서도 이러한 물리적이고 기계적인 교육 방식을 비판하는 소크라테스의 모습이 그려지고 있다. 그곳에서 아가톤은 ‘소크라테스와 접촉함으로 해서 지혜를 누릴 수 있다.’고 하자 소크라테스는 그것은 마치 ‘잔속의 물이 털실을 타고 더 가득한 잔에서부터 더 빈 잔으로 흘러가는 것’과 같다고 말한다. (J. Adam. 해당 노트 참고) 소피스트들 역시 ‘앎을 영혼에 넣는다.’고 말한다. 그러나 플라톤에 따르면 앎의 힘 또는 능력으로서 지성nous은 우리 안에 있는 모종의 신적인 것으로서 이미 영혼에 존재하는 것이다. 이른바 상기설과 산파술은 그러한 바탕위에 서 있다.(<메논> 81a, <파이돈> 72e-76d). 플라톤은 교육이 눈먼 눈에 시각을 넣는 것이라는 소피스트들의 주장에 동의하지 않는다. 왜냐하면 모든 사람의 영혼 안에는 몸에 이미 눈이 있듯이 지성을 갖추고 있고 그것을 토대로 스스로 앎에 이를 수 있기 때문이다. 그러나 지성은 영혼 속에 존재하지만 생성되는 것에서 비롯되는 힘에 가려지고 약화될 수 있는 가능성에 늘 직면해 있다. 이를테면 ‘똑똑함’to phronēsai의 덕이 그러하듯이 인간의 모든 덕들이 영혼 속 그 지성을 굳건하게 하는데 하나같이 기여하는 것은 아니다. 제대로 된 교육이 주어지지 않으면 그것은 오히려 지성을 약화시키고 방해하는 힘이 된다.

* 518e ‘똑똑함’to phronēsai의 덕 : 이 말은 ‘지혜 또는 현명함’phronēsis와 어원을 공유하고 있다. 플라톤은 phronēsis를 4권 428b, 433b 이후 6권, 7권에서 ‘지성적 현명함’의 의미로 사용하고 있다. 그런데 그는 최소한 이곳에서만은 이 말을 to phronēsai(phroneō 동사의 아오리스트 부정형에 관사를 붙인 것)로 바꿔 표현하는 방식으로 phronēsis, sophia와 다소 의미가 다른, 즉 ‘현실적인 영리함’ 내지 ‘영악함’의 뜻으로 사용하고 있다.

* 지성을 생성되는 것으로부터 지켜 내고 흐트러진 방향을 전환하기 위한 영혼의 덕들 가운데 대부분은 신체의 덕처럼 습관과 훈련을 통해 형성되지만 앞서 말한 ‘똑똑함’의 덕은 아무나 갖추고 있지 않고 또 훈련을 통해 가질 수도 없는 이른바 타고난 자질로서 갖고 있는 선천적인 덕이다. 그것은 뛰어난 영악함으로 자신을 향해 있는 것들을 예리하게 분간할 줄 하는 능력이자 결코 그 힘을 잃는 법도 없다. 그러나 안타깝게도 이 본성적 탁월함은 태어나면서부터 방향이 정해져 있지 않아 그들의 영혼이 악덕에 봉사하도록 강제될 경우 그 만큼 더 많은 나쁜 것들을 만들어 낸다. 그러므로 이 똑똑함의 덕을 갖춘 자들에 대해서는 어려서부터 영혼의 시선이 아래로 향하지 않고 참된 것들 향하도록 보다 각별한 수준의 교육이 필요하다.

* 소크라테스가 여기서 똑똑함을 거론하면서 염두에 두고 있는 인물이 다름 아닌 알키비아데스(Alkibiades) 같은 자들일 것이라는 데에 이의를 제기하는 사람은 없을 것이다. 우리가 잘 알고 있다시피 알키비아데스만큼 본성적으로 뛰어난 자질을 갖고 태어난 사람도 드물지만 또 알키비아데스만큼 그 명민함과 똑똑함을 이용하여 자신의 부귀영화는 물론 온갖 악덕을 저지른 경우도 드물다. 불행하게도 오늘날에도 수많은 알키비아데스들이 그것도 제도 교육을 통해 공공연하게 선망의 대상으로 길러진다.

* 518d 신체의 덕 : 영혼의 덕에 관한 이곳의 언급이 신체의 덕들을 폄하하려는 의도에서 제시된 것이 아님은 두말할 나위가 없다. 그것은 다만 영혼의 덕 가운데 똑똑함의 덕이 갖는 이중적 성격을 드러내 그것에 대한 각별한 교육이 왜 필요한지를 역설하기 위한 것이다. 그리고 이 부분은 선천적이고 본성적인 성향일지라도 후천적으로 주어지는 교육이 어떠한 가에 따라 그 성향이 초래하는 결과가 얼마나 다르게 나타나는지를 잘 보여주고 있다. 어떤 자연적 성향이든 제대로 된 교육이 이루어지지 않으면 그것의 좋음은커녕 악덕이 발현될 수 있다. 다시 말해 설사 영혼의 좋은 자연적 성향일지라도 그것의 탁월함 특히 윤리적 덕과 관련한 탁월함은 종국적으로는 형상적 앎을 통해 완성되지만 기본적으로는 끊임없는 교육과 훈련을 통한 습관 형성이 반드시 뒷받침되어야 한다.(아리스토텔레스 <니코마코스 윤리학>. 1103a 14-17 비교 참고) 그러므로 특히 장차 나라를 다스려갈 사람들을 길러 내기 위해서는 앞에서 가장 큰 배울 거리라고 이야기한 것, 즉 좋음의 형상에 도달하도록 ‘가장 훌륭한 자연적 성향들을’ 방치하지 말고 강제하는 것, 즉 저 오르막길을 오르고 ‘좋음을 보도록’ 끊임없이 교육하는 것이 절실하게 요구된다.

* 신적 요소라는 말 자체가 불멸성과 보편성을 함축하는 것임을 고려하면 지성을 정점으로 하는 플라톤의 교육론은 이미 어느 한 시대가 아니라 영원을 지향하고 있다. 그것은 사람들이 이생에서 뿐만 아니라 다시 태어나서 그것을 접할 때조차도 그들의 삶에 도움을 줄 정도의 것이어야 하고(498d) 우리가 진정 배워야 할 것은 ‘누가 자신으로 하여금 유익한 삶과 무익한 삶을 구별하며 언제 어디서나 가능한 것들 중에서 최선의 것을 선택할 수 있고 또한 그럴 줄 알도록 해 줄 것인지를 어떻게든 배우고 찾아낼 수 있도록 해주는 그런 학문’이어야 한다.(618c) 미켈란젤로는 모든 대리석 덩어리에 상이 들어 있다고 말했다. 조각가는 그것을 드러내기 위해 장애가 되는 것들을 하나하나 잘라낸다. 플라톤 또한 같은 방식으로 앎의 능력으로서 영혼 본래의 훌륭함과 순수함이 온전하게 드러날 때까지 영혼을 부자연스럽게 가리고 있는 것들을 잘라내고 거둬내는 것이 교육의 본령이자 선생이 해야 할 일로 여겼다. 사실 플라톤이 우리에게 물려준 것 중 그의 교육이론보다 더 가치 있는 것은 없다. 아마도 고대든 현대든 모든 교육 문헌에서 <국가>의 이 부분만큼 교육의 목적과 범위에 대한 광범위하고 심오한 견해를 취하거나 교사와 학생 모두에게 불굴의 용기와 꺼지지 않는 희망을 불어넣기에 잘 어울리는 곳은 어디에도 없을 것이다.( J. Adam 해당 부분 노트, 부록 II 참조) -끝-

다음 강해 : C. 철인 통치자의 교육 목표와 교과목(502c-541b)

- 동굴의 비유(514a-521b) (IV) – 마지막

3) 철학에 대한 그 자신의 내적 성향에도 불구하고 왜 온갖 난관을 감수하면서까지 다시 동굴 속으로 돌아가야 하는지 그리고 또 왜 그럴 수밖에 없는지에 대한 논의(519c-521c)

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!