‘함과 됨’, ‘있음과 없음’의 연관성[철학을다시 쓴다]-⑩

‘함과 됨’, ‘있음과 없음’의 연관성[철학을다시 쓴다]-⑩

윤구병(도서출판 보리 대표)

* 이 글은 보리출판사의 허락을 받아 게재한 것임을 알립니다.

오늘은 대단히 어려운 이야기로 다시 돌아가는데, 먼저 유클리드 기하학과, 리만(Riemann) 기하학에 어떤 차이가 있는가 하는 문제입니다. 공간의 성격에 연관되는 것인데, 닫힌 공간이냐 열린 공간이냐 하는 문제입니다. 열린 공간에 대해서 맨 처음 이야기한 사람은 원자론자들이었습니다. 로이키푸스에서부터 데모크리토스, 에피쿠로스, 루크레티우스를 잇는 원자론자들이 열린 공간을 생각했고, 이 사람들은 이 우주는 공간과 원자로 이루어져 있다, 원자는 그 안에 빈 틈, 공간이 하나도 있지 않으므로, 더 이상 쪼개질 수 없는 것 ‘아토마’(atoma)이다, (템네인(temnein)이라는 그리스어가 있는데, 그것은 가른다, 쪼갠다라는 말입니다.) 아토마의 ‘아’는 부정사로서 ‘아톰’(atom)은 쪼갤 수 없는 것, 더 이상 쪼갤 수 없는 것이라는 뜻을 지니고 있습니다. 이것은 ‘있음’의 성격을 가지고 있는 것, 또는 ‘있는 것’의 성격을 지니고 있는 것이라고 봐야 합니다. 그러니까 ‘있음’과 ‘있는 것’이 갈라지는 지점이 있는데, 그것이 지닌 성격을 원자론자들은 원자라고 불렀다. 더 이상 쪼개질 수 없는 것이다로 이해하면 됩니다.

파르메니데스도 비슷한 이야기를 하지요. ‘있는 것’ 또는 ‘있음’(einai)을 구(球)처럼 생겼고, 모든 것이 달라붙어서 하나로 되어 있고, 분할 불가능한 것으로 생각하고 있는데, 이것을 파르메니데스는 ‘있는 것은 하나’라는 말로 표현합니다. 이 ‘하나’를 무한히 작은 것들로 쪼개서 무한한 공간 속에서 흩뿌려놓은 사람들이 원자론자들입니다. 그리고 원자론자들은 그렇게 이야기하죠. 이 우주 속에서 원자의 수도 무한하고, 있는 것으로 보이는 것도 무한하고, 공간도 무한하다. 그런데 고대 원자론자들의 원자와 공간의 성격은 각각 ‘있는 것’과 ‘없는 것’의 성격을 그대로 지니고 있습니다.

지난번에 제가 ‘함’과 ‘됨’이 어떻게 다르냐고 이야기 했을 때 한분이 그런 말씀을 하셨죠. 함은 능동성이 강조되는 말이고, 됨은 수동성이 강조되는 말이다. 그렇습니다. ‘됨’은 수용성, 받아들임, 외부에서 어떤 작용이 있을 때, 거기에 대해서 반작용을 하지 않고 그 작용을 받아들이는 측면입니다. ‘함’은 작용을 하는 측면이죠. 여기에서 이런 문제를 먼저 짚고 넘어갑시다. 우리가 ‘대상’이라고 부를 때, 불란서말로 ‘오브제’(objet), 영어로 ‘오브젝트’(object), 독일로 ‘게겐슈탄트’(Gegenstand)라고 그러는데, ‘오브제’, ‘오브젝트’라는 말은 ‘오브’(ob) ‘이케레’(icere)라는 라틴어에서 나왔습니다. ‘가로막고 있다’라는 뜻입니다. ‘게겐슈탄트’라는 독일말은 라틴어가 어원인 불어와 영어의 독일식 직역입니다. ‘맞서 있는 것’이라는 말입니다. 맞서 있는 것은 어떤 작용에 대해서 반작용을 합니다. 그러니까 세상이라는 것은, 이 세상에 있는 저 학생은 내 시선을 가로막아서 저하고 맞서 있고 버티고 서 있는, 내 시선을 가로막는 장애물이 됩니다. 저는 이 학생 뒤에 있는 다른 학생을 보고 싶은데 말이죠. 이렇게 장애물이 되는 것, 제 시선에 대해서 반작용을 하는 것이죠.

“반작용의 능력을 무화시키는 방식이 있습니다. 지금 제가 보고 있는 이 책상 표면만 보면 원목처럼 보이는데, 이것이 진짜 원목인지 아닌지를 구별하는 여러 방법이 있겠죠. 두들겨서 소리를 듣는 방법도 있고, 옆과 앞을 살펴보는 방법도 있습니다. 이렇게 해도 이것이 원목인지 아닌지 확인이 안 되면 어떻게 해야겠습니까?”

“잘라 봐요.”

“네, 잘라 봐야죠. 그런데 자르려는데 이 책상이 반항을 한다, 그럼 어떻게 하죠?”

“자를 수 없죠.”

“자를 수가 없죠. 그렇죠? 색은 원목색인데 금강석이다, 그래서 이걸 자를 수가 없다, 그러면 이것이 나무인지 금강석인지 알 길이 없습니다.”

물질에는 저항하는 임계점이 있죠. 모든 물질들은 저항하는 임계점이 있습니다. 그렇기 때문에 물리학자들은 계속해서 쪼개고, 쪼개고 쪼개서 원자 이하인 아원자 수준으로 계속해서 쪼개서 소립자, 그것도 쪼개서 그 결을 보고 이것이 어떤 물질인지, 어떤 특성을 가졌는지, 어떤 운동을 하는지를 알아내겠다고 합니다.

그런데 쪼개면 당장에 무슨 일이 일어납니까? 우리가 이 사물을 어떻게 인식을 합니까? 이 사물의 겉을 보고 우리가 인식을 합니다. 갓, 겉, 끝, 어원으로 보면 전부 같은 말입니다. 이 사물과 사물이 아닌 것이 만나는 지점에서 이 사물을 우리가 이해합니다. 그런데 우리가 앞을 보고, 옆을 보고 한다는 것은 무슨 뜻입니까? 되도록 많은 겉을, 표면적을 살핀다는 소리죠. 그런데도 잘 알 수가 없어, 가르고 쪼갠다는 게 무슨 말입니까? 안에 숨어 있는 새로운 겉을 들어낸다는 것이죠? 자꾸 쪼개서 표면적을 늘린다는 말입니다. 그러니까 삼차원 세계를 이차원으로 전부 환원할 수 있다면 모든 결들이 자명하게 드러날 수 있다, 내 인식의 대상이 될 수 있다는 것입니다. 깊이 있는 사물을 깊이 없는 것으로, 삼차원 공간을 이차원 공간으로 환원시키게 되면, 이 모든 물리 현상을 이해할 수 있고, 물리현상이 이해된다면 화학, 생물학, 사회, 역사, 인간현상까지도 전부 단순한, 이런저런 것들의 복합체라는 결론을 내릴 수 있고, 이해할 수 있다, 거기에서 출발을 합니다.

이 출발 지점이 어디에 있느냐 하면 그리스철학에 있습니다. 그리스 사람들이 이러한 방식으로 엮어낸 우주론은 둘로 갈라집니다. 그 주인공 가운데 하나는 원자론자들, 또 하나는 플라톤입니다. 원자론자들이 열린 우주, 개방된 공간을 그렸다면, 플라톤은 닫힌 우주, 폐쇄된 공간을 그립니다. 이것이 현대물리학에 이르기까지 조금도 바뀌지 않고 이어져 내려오고 있는 두 가지 ‘거대이론’(Grand Theory)입니다. 이 우주를 열렸다고 보느냐 닫혔다고 보느냐죠. 유클리드는 원자론자적인 전통에 서 있는 사람입니다. 그래서 이 사람은 열린 공간, 등질적인 공간을 상정하고 기하학 이론을 전개합니다.

그렇지만 로바쳅스키(Lobachevskii)나 리만의 경우는 공간을 달리 봅니다. 휜 공간, 그것이 조금 성격이 다르지만 닫힌 공간으로 보느냐, 아니면 닫힌 것인지 열린 것인지 구별하기는 힘들어도 공간 자체가 휘어 있는 것으로 보이냐, 평행으로 보이느냐 하는 점에서 유클리드와 견해가 다릅니다. 그런데 대단히 이상하지 않습니까? 공간은 ‘없는 것’에서 나오는 건데, 이것이 휘어있다는 말이 무슨 말이죠? ‘없는 것’은 ‘휘어있다’? 공간은 모든 것을 다 수용할 수 있는 것 아닙니까? 어떤 것에도 저항하지 않고 모든 것을 다 수용할 수 있는 것은 무엇입니까? ‘없는 것’뿐이지요? ‘있는 것’은 대상이 됩니다. 맞서고, 저항을 합니다. ‘없는 것’만이 어떤 작용에도 반작용하지 않고 순수 수동성을 띠게 됩니다. 공간이 원자한테 저항을 하지 않는다는 것은 공간의 특성이 ‘없는 것’에서 생겨난 것이라는 뜻입니다. ‘공간’은 ‘없는 것’의 다른 이름이다, 그러면 ‘있는 것’은 뭐냐? ‘원자’만 있다, 데모크리토스에 의하면 그렇습니다.

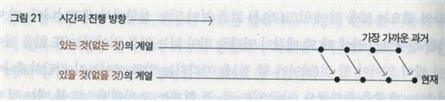

‘있는 것’을 상정하고, ‘없는 것’을 상정하게 될 때, 거기서 운동이 나올 수 있는지 없는지 한번 살펴봅시다. ‘함’이 됐든 ‘됨’이 됐든 한쪽은 능동적인 운동의 양태이고, 한쪽은 수동적인 운동의 양태인데 ‘있는 것’과 ‘없는 것’ 안에 운동을 포함할 수 있는 여지가 있는지 없는지를 한번 살펴봅시다.

*있음 (있는 것)

*없음 (없는 것)

운동은 변하죠. 바뀌는 것을 뜻하죠? 변하는데, 이 ‘바뀜’을 두 가지로 갈라볼 수 있겠죠, 한쪽은 없는 것에서 무언가 새로 생겨나서 있게 되는 것, 또 한쪽은 있는 것이 사라져서 없어지는 것, 보통 상식으로 이 두 가지 운동이 떠오르지 않습니까? 그런데 운동이 ‘없음’에 맞닥뜨리게 되면 어떻게 됩니까? 하강운동을 ‘없음’ 아래로도 할 수 있을까요? 없죠. 말하자면 ‘없음’은 운동도 없는 정지지점을 나타내는 거죠. 거긴 운동이고 뭐고 다 없다, 우리가 ‘운동’과 ‘정지’로 어떤 변화를 규정하자면 없는 것에 이르러서 하강운동은 멈춘다, 상승운동은? 있는 것 이상으로 올라갈 수 있습니까? 없죠. 있는 것 이상으로 올라간다는 것이 무슨 뜻입니까? 있는 것의 한계를 넘어서서 없는 것으로 돌아선다는 것이죠.

‘있음’과 ‘없음’, 또는 ‘있는 것’과 ‘없는 것’은 운동이 이루어질 수 있는, 상승운동과 하강운동이 이루어질 수 있는 두 한계지점입니다. 이 한계 안에서 운동이 이루어집니다. 지난번에 제가 당구공을 예로 들어 이야기했던 것을 상기하시기 바랍니다. 여기에 ‘있음’이 여럿으로 있다면, 여럿의 최소 단위가 뭐라 그랬죠? 둘, 둘이 여럿의 최소 단위죠. 만일에 ‘있는 것’이 둘로 있다고 치자. 그럼 이것을 ‘있는 것 기역’(ㄱ), ‘있는 것 니은’(ㄴ)으로 나눌 수 있는데, 여기에서 ‘있는 것 기역’(ㄱ)과 ‘있는 것 니은’(ㄴ)이 서로 다르다는 것을 증명하기 위해서는 둘을 나누는 경계선이 있어야 할 것 아니냐, 그런데 이 경계선이 ‘있는 것’이냐 ‘없는 것’이냐 하고 물었을 때, ‘있는 것’이라 하면 ‘있는 것 기역’(ㄱ)과 ‘있는 것 니은’(ㄴ)은 달라붙는다, ‘없는 것’이라고 보면 ‘없는 것’은 그 자체 규정상 없으므로 ‘ㄱ’과 ‘ㄴ’은 하나로 달라붙을 수밖에 없죠. 그래서 ‘있는 것’은 ‘하나’라고 이야기했죠. 바로 그렇기 때문에 ‘있는 것이 없다’고 ‘있는 것’이 부정돼버리면, 부분 부분 부정이 되는 것이 아니라 ‘하나도 없다’라는 이야기가 된다 그랬죠. 통째로 부정이 돼서 ‘있는 것은 하나다.’, 그때 제가 여러분들한테 동의를 얻어 이 이야기를 했습니다.(일동 웃음.)

‘있는 것’은 ‘하나’이기 때문에 다(多)와 운동으로 이루어진 세계를 설명하려면 ‘있는 것’만 가지고는 안 된다, ‘있는 것’ 하나만 놓고 가버리면 ‘없는 것’이 다 사라져 버린다. ‘원자’와 ‘공간’으로 나누든 ‘질료’와 ‘형상’으로 놓든 어떤 방식으로든지 두 개를 놓고 나가야 하는데, 최초의 두 개는 뭐냐? ‘있음’과 ‘없음.’ 이게 최초의 두 개인데 있음과 없음이 서로 관계 맺을 필연적인 이유가 있어요, 없어요? 없습니다. 있음과 없음이 서로 관계 맺을 필연적인 이유가 없기 때문에 있음과 없음이 접촉하고 있다는 것은 ‘우연’이다, 있음과 없음이 접촉할 이유가 조금도 없다, 왜 이 우주에 원자가 있어야 하고, 거기에 대응해서 또 공간이 있어야 되는지 아무도 거기에 대해서는 합리적으로 설명할 수가 없다, 그냥 우연히 그렇게 되었다고 할 수밖에 없다, 그래서 원자론이 데모크리토스에 이르는 기간 동안 왜 ‘있음’과 ‘없음’이, ‘원자’와 ‘공간’이 우주를 설명하는 기본 개념으로 설정되었느냐, 동시에 공존하게 되느냐 물었을 때 그 대답은 ‘우연’이다, ‘필연’이다, 어쩔 수 없다, 설명할 수가 없다, 이렇게 이야기가 헛돌고 말문이 막히는 것입니다.