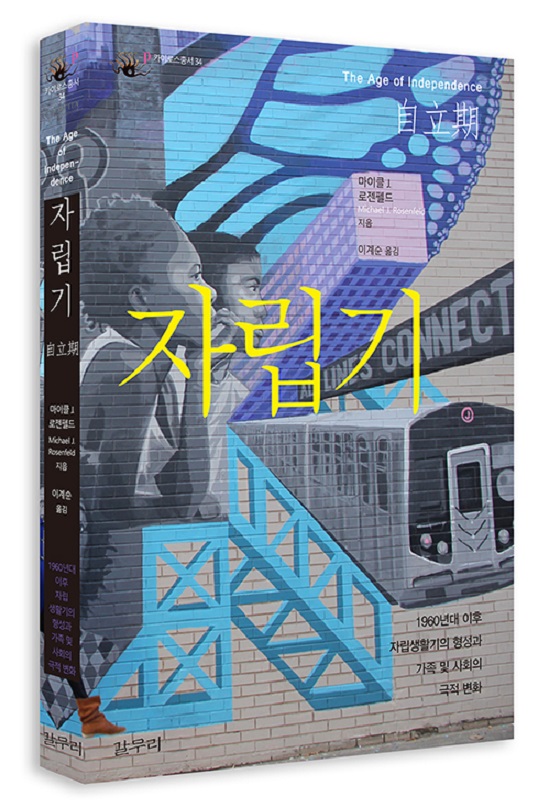

책읽기-마이클 J. 로젠펠드의 『자립기』에 대한 단상

마이클 J. 로젠펠드의 『자립기』에 대한 단상

엄진희?(다중지성정원회원)

우리에게 개인의 자율성이나 자립, 독립 이라는 언어들은 무엇일까. 저 이름들은 언젠가는 부르주아적 가치라고 배제되었고 언젠가는 우리가 따라야할 가장 세련된 가치라고 부추겨졌다. 개인화된 시대, 이어폰이 등장하면서 친구와 소통하기 보다는 혼자서 음악을 들으며 자라왔던 우리 세대에게 저 말은 사실 따지고 보면 낯설지도 않다. 하지만 저 말에 함축된 ‘자유’라는 게 억압 속에서의 자유, 규칙 속에서의 자유라면 우리 젊은 세대가 생각하는 ‘자유’와는 거리가 멀어 보인다. 김연아가 빙판 위에서 가장 자유로운 때는 그녀가 빙판의 모든 규칙을 가장 잘 준수 할 때에야 비로소 실현되는 것 아닐까.

마이클 J. 로젠펠드는 1960년대 이후 젊은 세대들이 자유로워졌다고 말한다. 특히 그들의 부모로부터. 대학을 빌미로 해서든 젊은이들은 그가 태어난 고장에서 이제 멀리 떨어져서 부모의 간섭없이 마을 공동체의, 이웃의 간섭없이 자유로워졌고 따라서 비전통적 결합 방식, 즉 이인종 결혼이나 동성애 간의 결합을 특별한 제약 없이 실현시킬 수 있었다는 것이다. 말하자면 젊은이들의 이러한 위반, 자유에 대한 갈망은 이제 더 이상 가족 통치 제도 안에서 부모나 국가가 더 이상은 손쓸 수 없는 지경에 까지 이르렀다는 것이다.

그렇다면 우리는 젊은이들이 부모로부터 독립과 자유를 선언하고 ‘자립기’를 가지는 잠정적인 시기(자립기는 젊은이들이 부모를 떠나 대학도 가고 여행도 떠나며 직업을 찾는 성인 초기의 시기를 말한다)에 간섭 없는 자유를 만끽한다는 것을 알 수 있다. 이러한 결과의 근본적인 원인에는 근대가 유동하는, 액체 근대라는 특성이 있을 것이다.

지그문트 바우만은 <액체 근대>라는 책에서 ‘안정적이고 견고한 고체와 달리 끊임없이 변화하는 성질을 가진 액체 개념에 기초하여, 우리가 어떻게 무겁고 고체적이고 예측/통제가 가능한 근대에서 가볍고 액체적이고 불안정성이 지배하는 근대로 이동해왔는지 탐구’한다. 그는 ‘근대가 일체의 공간적 구속으로부터 자유로운 전지구적 자본이 세계 각국의 값싼 노동력을 찾아 이동하는 현실을 지적하면서 그는 개인 삶의 의미가 온통 개인의 어깨에만 걸리게 된 것과 그러한 고립 분산된 개인의 자아실현이, 자유롭고 가볍게 이동하는 전지구적 자본의 힘 앞에서 가능한 일인지’를 되묻는다.

우리는 대학에 간다면서 고향을 떠나고 어학연수, 유학 등을 빌미로, 직장 때문에 등등, 이런저런 이유들로 공동체를 떠나 부유한다. 이제 더 이상 부모의, 공동체의, 간섭은 어디에도 없다. 그리고 뒤르켐은 개인과 사회의 결합력이 약할 때의 자살에 대해서도 분석한 바 있다. 오늘날 우리 사회에서 급증하는 젊은이들의 자살 현상은 어떻게 읽어야 할까.

최근에 함께 공부했던 시립대 박사과정 선생님 한분이 자살 하는 사건이 발생했다. 우리는 모두가 적잖이 놀라고 당황스러워 했다. 그는 평소에 쾌활해 보이고 농담도 잘하고 잘 웃는 사람이었다. 그런데 그가 갑자기 왜? 박사과정 논문 심사중이었던 그가? 우리는 그저 추측할 뿐이다. 논문의 스트레스와 얼마전 시간 강사 자리에서 해고도 당했고 심적 고통이 컸을 것이다. 정도만,,말이다.

모든 자살은 타살이며 사회적 죽음이라면 이 문제에서 우리는 도저히 자유로울 수 없다. 그 많은 사람들이 삶의 기로에서 성공하지 못해서, 실패해서, 비관하다가 자살을 하는데(성적 비관 청소년부터, 파산한 아버지의 죽음에 이르기 까지), 우리가 만들어 놓은 성공, 잘나간다는 것, 지위 등등에 공모한 것도 우리 자신이다. 이런 우리 자신은 정말 진정으로 자유로운가? 성공이라는 사회적 잣대 안에서 한발자국도 움직이지 못하면서? 진정한 자유, 자립, 독립은 그렇다면 어디에 있을까. 간섭받지 않는 곳에 있을까. 간섭 받지 않고 이인종 결합이나 동성 간 결합을 할 수 있다고 해서 그게 온전한 의미에서의 자립일까. 여전히 제도적 승인을 받기를 주장하면서? 제도적 억압을 자발적으로 요청하면서 말이다. 다른 길은 없을까. 가령. 너희 이성애자들의 결합처럼 우리를 인정해 줘, 라는 논리 말고(결국 이성애적 폭력이 했던 일-자신들의 결합을 ‘정상화’하고자 했던-을 반복하는 것에 불과한).

오히려 바틀비처럼 아무런 행동도 하지 않음으로서 기존의 질서, 제도 자체를 좀먹는 일은 불가능한 것일까. 우리가 말하면 할수록, 저항하면 할수록 기존의 제도와 권위에 편입하고자 하는 욕망만 넘쳐난다면 말이다.

마이클 J. 로젠펠드의 <자립기>는 분명 유의미한 저작이다. 기존의 사회학이 가족의 변화, 라는 측면은 제대로 주시하지 못했기 때문에, 그는 젊은이들이 부모로부터 떨어져 지내면서 비교적 비전통적 결합 방식을 선호하거나 선택할 수 있게 되는지를 추적하고 있다.

이제, 동성애의 문제는 더 이상 소수의 문제일 수 없다. 그러나 그들이 기존의 제도나 체제에 그토록 편입하길 원하는 이상, 우리의 상징계는 크게 달라질 수 없지 않을까 싶은 게 내 생각이다. 목소리를 내는 게 중요한 게 아니라 어쩌면 목소리를 내지 않음으로써 상징적 질서를 내파할 수 있는 힘이 우리에게 내장되어 있는 것은 아닐까. 자연스러운 생성의 흐름으로 동성애 문제나 이인종 결합은 이미 우리 곁에 와 있다. 우리가 그것을 보지 못하고 있는 것일 뿐, 메시아적 순간은 항상 그렇게 이미 우리 곁에 있다.

진정한 자립이란 법적 승인이 없이도(대타자 없이도) 공동체의 최소한의 규칙과 질서 안에서, 나아가 윤리적 차원에서 스스로, 서로의 존엄을 인정하면서 유지해 나갈 때 획득되는 건 아닐까.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!