이미지의 종말〔카메라 옵스큐라]

롤랑 바르뜨가 극찬했던 프랑스의 사진가 베르나르 포콩(Bernard Faucon)은 이제 사진을 찍지 않는다. 이른바 미장센의 대가로 이름을 날렸던 그가 이제는 사진을 찍지 않는다니 정말 아쉬운 일이 아닐 수 없다. 하지만 그는 여전히 작품활동을 계속하고 있고 사진집도 계속 출간하고 있다. 어떻게?

롤랑 바르뜨가 극찬했던 프랑스의 사진가 베르나르 포콩(Bernard Faucon)은 이제 사진을 찍지 않는다. 이른바 미장센의 대가로 이름을 날렸던 그가 이제는 사진을 찍지 않는다니 정말 아쉬운 일이 아닐 수 없다. 하지만 그는 여전히 작품활동을 계속하고 있고 사진집도 계속 출간하고 있다. 어떻게?

그는 스스로 사진을 찍지는 않지만 다른 사람이 찍은 사진을 골라내서 자신의 사진집을 만든다. 이게 무슨 소린가?

1997년 돌연 ‘이미지의 종말’을 선언하고 더 이상 사진을 찍지 않겠다고 공언한 그는 아프리카 사진 전시회를 기획했다. 그리고는 1회용 카메라를 가방 가득 담고 아프리카 모로코에 갔다. 그리곤 그곳의 아이들에게 가지고 간 1회용 카메라를 주고 마음껏 찍게 했다. 그리곤 그것을 수거해서 프랑스로 돌아온 다음 사진관에 현상과 인화를 맡긴다. 인화된 2,700장의 사진 중에서 60장을 골라 아프리카 사진 전시회를 연 것이 지난 2000년의 일이다. 여기서 그가 사진가로서 하는 창조적 역할은 오로지 사진을 골라내는 일에 국한되었다.

그가 자신이 애용하던 중형카메라 핫셀블라드를 버리고 1회용 카메라로 간 이유는 무엇일까? 아프리카의 아이들이 무엇을 보는지 알고 싶어서?

그렇다. 문제는 어떤 카메라를 쓰느냐, 어떤 피사체를 찍느냐가 아니라 아름다움을 찾아내는 안목이 있느냐 없느냐이다. 그가 골라낸(?) 사진들은 너무나 아름답기 때문이다. 심지어 그가 지금까지 찍었던 사진들보다 더 아름답다. 아니 아름다움이란 수사로 표현할 수 없는 감동적인 진실이 거기에 있다.

아름다움을 보는 안목이 생기면 세상은 온통 아름다움으로 가득해지나 보다.

사진을 찍는 사람들은 자신이 ‘찍는다’고 착각하지만 사실은 ‘찍는 것’이 아니라 자신의 시선이 ‘찍히는 것’이라 했던 어느 다큐작가의 말이 얼핏 포콩의 사진 위에 오버랩된다.

아이들이 무엇을 보고 있는지 알기 위해 아이들의 눈높이로 스스로 찍은 사진을 보는 것보다 더 좋은 방법이 있을까싶다.

아이들이 무엇을 보고 있는지 알기 위해 아이들의 눈높이로 스스로 찍은 사진을 보는 것보다 더 좋은 방법이 있을까싶다.

그래서 나도 포콩의 흉내를 한번 내보고 싶었다. 물론 내게 포콩처럼 아프리카로 가거나 일회용 카메라를 사람들에게 나누어주면서 찍게 할 만큼의 열정은 없다.

아, 물론 포콩같은 그런 안목은 더더욱 없다. 그럼 어떡하나? 내 스스로 1회용 카메라로 찍어보기라도 해야겠다 싶어서 자주 가는 필름가게에서 5,000원짜리 1회용 카메라를 샀다. 필름 27장이 들어 있다.

렌즈의 밝기가 f11정도 되나 보다. 화각은 약 45mm정도? 제품에 쓰여진 ‘시원한 파인더’라는 광고문구와는 달리 파인더 접안창에 아무리 눈을 들이대도 네 모서리까지 완전히 보이질 않는다. 셔터를 눌렀더니 탁! 하는 플라스틱 튀는 소리가 난다. 그 소리에 사람들이 고개를 돌려 날 보더니 피식! 웃는다. 하지만 아무도 사진 왜 찍느냐고 시비거는 사람이 없어서 좋다.

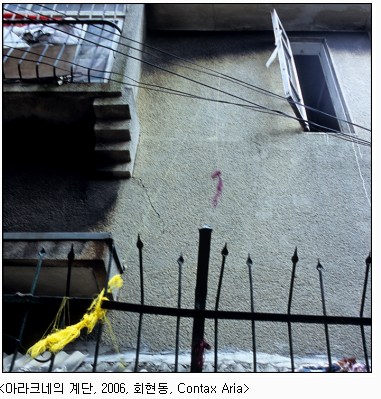

그 결과물은 위와 같다.

포콩은 2,700장 중에서 겨우 60장을 골랐다는데, 나는 27장 중에서 두 장을 골랐다. 효율은 내가 훨씬 높다.

아무튼 저 사진을 골라내면서 ‘사진가의 가장 창조적인 작업은 사진을 찍고 나서 시작된다’는 생각을 다시 한 번 확인했다.

전호근(철학, 민족의학연구원) /