나의 소설로 한국의 철학을 말한다 [이종철 선생의 에세이 철학]

나의 소설로 한국의 철학을 말한다

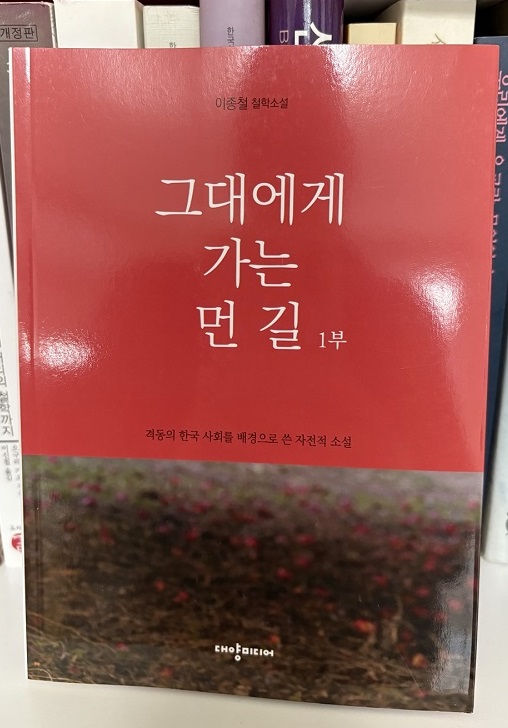

『그대에게 가는 먼 길 1부』(이종철 지음|대양미디어|(2025년 4월 8일)

나의 소설 <그대에게 가는 먼 길>(대양미디어, 2025)을 개인의 사적 체험으로 이해하는 사람들이 적지 않다. 때문에 이런 사적 체험의 보편적 의미를 이해할 수 없다고 하면서 간단하나마 리뷰 쓰기를 거부하는 사람들이 있다. 하지만 이런 해석은 명백히 나의 소설을 오독한 것이다. 물론 이 소설은 법학도인 내가 철학에 눈을 뜨면서 1980년대를 배경으로 철학 공부를 하는 것에서 시작을 한다. 그런 점에서는 내가 다녔던 대학의 철학과 분위기가 배경으로 나오고, 그 당시 함께 공부하던 동료들 이야기들도 많이 나온다. 여기까지만 본다면 이 소설은 개인의 사적 체험을 넘어서기 힘들고 그만큼 보편적 의미를 찾기가 힘들다고 할 수 있다.

그러나 이 소설은 여기서 끝나는 것이 아니다. 이 소설은 나의 공부가 개인적 공부가 아니라 1980년 광주항쟁 이후 그 어느 때보다 격렬했던 시대와의 연관 속에서 이루어졌고, 때문에 그 시대를 철학적으로 이해하고 해석하고, 또 그 시대의 갈등 해결에 철학이 어떤 역할을 해야 하는가에 대한 진지한 고민을 담고 있다. 철학 공부는 결코 책상 위에서 책만 읽는 것이 아니라 그 책이 현실과 어떤 연관을 갖고 있고, 이러한 연관 속에서 제기될 수 있는 문제들을 실천적으로 해결하려는 진지한 노력과 연결된 것이다. 실제로 이 소설 속에는 한국의 지적 르네상스라고 할 1980년대에 등장한 다양한 이론들을 교통정리하면서 그 한계를 지적하는 이론적 쟁투의 흔적들이 다수 담겨 있다. 지금 보아도 이 시대 이론가들을 포함한 철학 연구자들의 문제의식은 대단히 치열했고, 고민의 내용도 깊이가 있었다. ‘한국헤겔학회’라는 연구 단체의 탄생은 이런 시대 연관 속에서 이루어진 필연적 산물이었다.

1980년대 후반들어 시대 변혁에 철학 연구자들이 좀 더 조직적으로 대응하기 위해 ‘한국헤겔학회’와 서울대 ‘사회철학연구실’이 통합을 위해 노력하면서 마침내 1989년 ‘한국철학사상연구회’가 탄생했던 것이다.’한국철학사상연구회’의 탄생은 한국철학사에 두고두고 남을 수 있는 획기적인 사건이라 할 수 있으며, 그런 면에서 학회에 참여하지 않은 많은 제도권 철학자들의 관심과 주시를 받았고 지원도 적지 않았다. 지금은 경향 각지로 철학회들이 무수히 많이 있지만, 그들 단체들과 ‘한국철학사상연구회’ 간에는 상당한 의미 차이가 있다. 과연 한국의 어떤 철학이 이렇게 깊은 시대 연관 속에서 이론과 실천의 통일을 위해 고민했단 말인가? 그런데 이런 의미를 제대로 이해하지 못하고 나의 소설을 저자 개인의 사적인 의미로 제한하고, 시대적으로 의미 있는 철학 소설에 대해 아무런 리뷰도 하지 않는 현실을 어떻게 이해할 수 있을까? 오히려 그 시대에 비해 지금의 철학자들은 철학을 사적 이해의 한계에 가두어 놓는 것은 아닐까?

현재 이루어지고 있는 한국 철학은 단군 이래 최대의 활황을 이루고 있다. 앞서도 이야기했듯, 경향 각지로 수십 개의 철학회들이 존재하고 이들이 찍어내는 철학 잡지들도 적지 않고, 한 해 생산되는 철학 논문들도 수없이 많다. 이런 현상을 인문학으로까지 확대한다면 그 규모를 예측하기 힘들 정도로 크다고 할 수 있다. 그런데 이런 활황 국면임에도 불구하고 ‘철학의 위기’와 ‘인문학의 위기’가 음울하게 확산되고, 대학의 철학과가 폐지되고 공동화되는 현상을 어떻게 설명할 수 있을까? 여러 가지 이유들이 있겠지만 나는 한국의 철학자들이 자신들이 몸담고 있는 시대와 사회를 주제화하지 못하는 데 가장 큰 이유가 있다고 본다. 철학자들 자신이 자신들의 삶과 시대 문제를 외면하거나 무시하고 허구한 날 바깥의 철학을 수입하고 해석하는 일에만 골몰하는 한 결코 이런 상황은 달라질 수가 없다. 동료 학자가 쓴 책을 읽지 않고, 읽어도 모른체하고, 더더구나 리뷰 하나 쓰지 않는 곳에서 어떻게 자기 철학이 이루어질 수 있을까? 그저 원숭이 철학과 앵무새 철학만 난무하고, 오퍼상 철학과 고물상 철학으로 자기 비하를 일삼는다면 어떻게 한국 철학 한다고 떳떳하게 자랑할 수 있겠는가?

저자 이종철 프로필

연세대 법학과를 졸업한 후 동 대학원 철학과에서 석사와 박사학위를 받았다. 연세대, 교원대, 숙명여대, 서울여대 등에서 강의했고, 몽골 후레 정보통신대학 한국어과 교수와 한국학연구소장을 역임했다. 한남대 초빙교수를 마지막으로 대학에서 은퇴를 했고, 현재는 연세대 인문학연구원 전임연구원으로 재직하고 있다. 그는 <브레이크뉴스>와 <저널인뉴스>의 칼럼니스트로 활동하면서 ‘에세이철학’ 분야를 새로 개척하고 있고, NGO 환경단체인 <푸른아시아>의 홍보대사를 맡고 있다.

저서로 《철학과 비판 – 에세이철학의 부활을 위하여》와 《일상이 철학이다》가 있고, 공저로 《철학자의 서재》, 《삐뚤빼뚤 철학하기》, 《우리와 헤겔철학》, 《문명의 위기를 넘어》, 《사북항쟁 44주년》등이 있으며, J. 이폴리뜨의 《헤겔의 정신현상학》(1/공역, 2), A. 아인슈타인의 《나의 노년의 기록들》, S. 홀게이트의 《정신현상학 입문》, G. 루카치의 《사회적 존재의 존재론Ⅰ,Ⅱ》(2, 3, 4/공역), 《무엇이 법을 만드는가》(공역) 등 다수의 책들을 옮겼다.