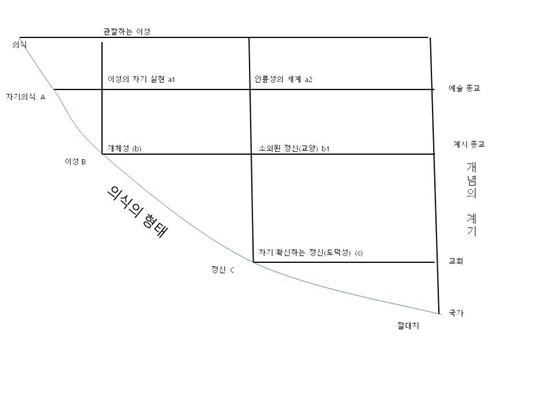

헤겔 형이상학 산책56-비례 형태의 발전 [흐린 창가에서-이병창의 문화비평]

헤겔 형이상학 산책56-비례 형태의 발전

1)

앞에서 헤겔은 정량이 비례로 발전하는 과정에 관해 설명했다. 그 과정은 하나의 추상적 정량이 다른 정량과 관계를 맺어 구체적인 복합적 정량으로 발전해 나가는 과정이다. 이 과정에서 등장한 것이 외연량, 내포량, 그리고 양적 비례[비례량]의 개념이다.

외연량은 추상적 고립적 양이다. 내포량 즉 정도[Grad]는 개별 양이지만, 이미 타자와 비교해서 규정되는 양이다. 마침내 양적 비례에 이르러, 두 정량이 관계하면서 새로운 구체적 복합적 양이 나온다. 외연량의 대표적 예가 길이, 무게다. 내포량의 대표적 예는 경도나 강도가 될 것이다. 양적 비례 또는 비례량의 대표적 예는 비중이다. 알다시피 비중은 무게와 부피의 관계로 이루어진다.

헤겔은 외연량에서 비례량에 이르는 과정은 양적 부정성 개념이 매개된다고 한다. 하나의 외연량은 자기를 부정하면서 타자 즉 다른 정량이 되는 데(일차적 부정) 이 타자로부터 다시 자기 내로 복귀하면서(이차적 부정) 비례량이 된다. 이 이중 부정의 과정은 개념의 자기 전개 과정이지만, 이 과정을 매개하는 것은 경험의 발전이다. 우리는 경험 속에서 처음에는 추상적 양을 발견하지만, 좀 더 경험이 발전하면 다른 양의 비례 관계를 통해 이루어져 있는 구체적 복합적 정량을 알게 된다는 것이다.

헤겔은 이 과정에서 수 개념이 전개되는 것으로 본다. 수는 정량을 대표[또는 대리]하는 것 즉 상징, 그 기호다. 이런 수는 더하기에서 나누기로 발전하는 데, 이런 수의 발전은 수 자체가 발전한다는 의미가 아니라 정량의 발전과정을 표현하는 하나의 수단에 지나지 않는다. 더하기가 외연량을 표현한다면, 분수는 내포량을 표현한다.

2)

이제 헤겔은 비례 자체의 발전을 다룬다. 이미 앞에서 우리는 비례를 다루면서, 양의 관계로서 비례가 발전한다는 사실을 언급했다. 비례가 분수로 표현된다고 할 때, 이 분수는 통약 가능한 정수비에서 통약 불가능한 무리수 비로 발전한다고 했다.

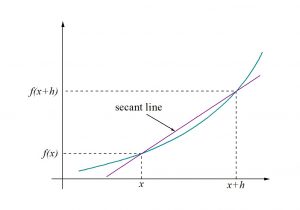

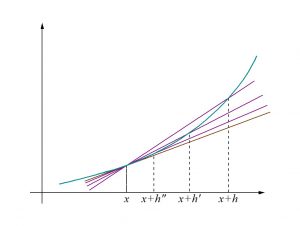

헤겔은 무리수 비를 다루면서 주석에서 미분 개념의 정당화라는 거의 100쪽에 달하는 논의를 전개했다. 이 무리수 비가 미분 개념의 핵심이며(그 반대인 제곱비가 적분을 이룬다), 이 무리수 비를 통해 헤겔은 하나의 정량이 다른 정량으로 발전하는 과정을 보여주려 했다. 길이는 면으로 발전한다.

이런 발전은 한편으로 본다면, 동일한 정량의 한계에 머무른다. 예를 들어 선이 면이 되고, 속도가 가속도가 된다 할 때, 면은 길이의 제곱이다. 제곱이란 곧 같은 것의 반복이니, 같은 것의 한계 내에 머무른다는 것이다. 그러면서도 그것은 자기 반복을 통해 이미 다른 정량이 된다. 즉 길이와 면은 다른 정량이다.

이처럼 어떤 정량이 자기를 반복하는 것을 통해 다른 정량으로 발전하는 것이 곧 통약 불가능한 무리수 비례[앞으로 무리수 비라 하자]가 보여주는 모습이다. 이런 무리수 비는 같은 것의 한계 내에 다른 것이 출현하는 과정을 보여준다는 점에 그다음 단계에서 출현하는 비례 즉 다른 정량의 관계를 통해 형성되는 비례를 논리적으로 예고하며 그것으로 발전할 가능성을 보여준다. 이 새로운 비례가 곧 두 다른 정량의 관계로 이루어진 비례 즉 비중과 같은 것이다.

새로운 비례는 역시 고유한 하나의 정량이다. 예를 들어 비중은 길이나 무게와 마찬가지로 하나의 정량이다. 그러나 비중은 두 정량의 관계로 이루어진 것이다. 여기서 두 정량은 완전히 다른 서로 무차별한 정량이다. 그러므로 비중은 길이가 면으로 발전하는 것처럼, 같은 것의 한계 내에 머무르는 것과는 구분된다. 그런 점에서 수 즉 무리수 비로 표현되는 것과 그 관계를 이제는 수적으로 표현할 수 없는 비중은 구분된다.

그렇다면, 여기서 우리는 이런 상상을 해보게 된다. 즉 어떤 정량이 무리수 비를 이루면서도 비중에서처럼 자기와 완전히 다른 정량으로 이행하는 것도 가능하지 않을까? 그런 점에서 가속 운동의 경우는 특이하다. 가속 운동은 시간의 차원에 한정해서 본다면 거듭제곱의 관계다. 속도가 가속도로 발전한다는 점은 마치 선이 면으로 되는 것과 같다. 그런데 가속도는 곧 힘이 된다. 시간이 힘으로 발전한다고 보면 여기서는 전혀 다른 것으로 되는 것으로 보인다.

헤겔에서 정량은 척도를 거쳐 마침내 본질에 이르게 되는데, 이런 발전은 우리가 여기서 상상한 목표를 향해 나가는 것이 아닐까 생각한다. 이런 논의는 차후에 맡겨놓기로 하고, 우선 정량에서 비례를 거쳐 척도에 이르는 헤겔 자신의 설명으로 돌아가 보자.

3)

이상에서 헤겔은 양적 비례의 개념을 설명했다. 이 과정에서 정수 비와 무리수 비가 매개됐는데, 필자가 헤겔의 설명을 미리 앞당겨서 끌어들인 것이다. 나중에 나올 것을 미리 끌어들이는 것은 필자의 고육지책이었다.

필자는 이 비례의 발전과정을 수학적인 분수 형태의 발전을 통해 설명했다. 정수 비와 무리수 비다. 헤겔은 이 발전과정을 비례 형태의 발전과정을 통해 설명했다. 정수 비는 헤겔에서 정비례에 해당하며 무리수 비는 헤겔에서 제곱비례에 해당한다. 필자는 단순히 둘로 나누어 설명을 단순화했으나, 헤겔은 가운데 역 비례를 집어넣어 설명이 좀 더 복잡하고, 매개 과정이 더 잘 설명된다. 이제 헤겔 자신의 설명으로 돌아가 보자.

외연량이 비례가 되면서, 두 정량의 관계가 나온다면, 이 정량의 관계는 그 비례의 형식에 따라서 달라질 수 있다. 이 과정을 헤겔은 미분 개념을 길게 다룬 다음에 양적 비례라는 장(1부 존재론 2편 양적인 것, 2장 정량 3절 무한성에 이어서 3장에 해당한다)에서 다룬다. 여기서 헤겔은 비례의 다양한 형태를 세 가지로 나누어서 설명한다. 즉 정비례와 역 비례 그리고 제곱비례다. 3절 제목인 제곱비례에서 짐작할 수 있듯이 사실은 이 부분이 미분 개념을 다루는 곳이다.

비례에서 두 정량이 관계한다. 두 정량은 이제 서로 무차별한 정량이 아니라 비례라는 관계 속에 묶여 있으니, 여기서 두 정량은 비례의 계기가 되며, 각 정량은 타자를 통해서 규정되니, 타자를 매개해서 자기 내로 복귀한다고 할 수 있다.

“두 정량은 본질상 외적인 양들로서 서로 관계하지 않는다. 각자는 그 규정성을 다른 것과 관계 속에서 갖는다. 따라서 각자는 그 타자 존재 속에서 자기 내로 복귀한다. 각자가 무엇인가는 타자 속에 들어 있다. 타자는 각자의 규정성을 이룬다.”(논리학 재판, GW21, S. 310)

4)

헤겔이 비례 형태의 발전을 다룰 때 주요 개념 장치는 곧 수 개념의 두 계기인 총수와 개수의 관계다.

앞에서 설명했듯이 개수는 단위가 몇 번이나 반복되는가를 말한다. 이는 집합 개념에 속한다. 반면 총수는 이 반복된 단위가 전체적으로 일정하게 규정되는 것을 말한다. 예를 들어 7이란 수는 개수로 보면 1이라는 단위가 7번 반복한 것이다. 그러나 이를 지칭하는 말 ‘일곱’은 7개의 개수 전체를 지칭하는 고유한 말이다. 이 ‘일곱’이 총수다.

이제 x와 y가 정비례 관계[y=ax]에 있다고 할 때, 이런 비례 관계 속에서 x, y 두 계기 중 y는 독립적인 정량이 아니라 이 비례 관계에 묶여 있는 계기로 규정된다. 즉 y(종속 변수)는 타자에 의해 규정된다. x 즉 독립 변수는 무차별하게 독립적으로 존재할 수 있다.

그 비례 지수 a는 x를 a 번 반복하라는 의미이므로, 개수다. 이때 반복되는 단위는 곧 총수 x이다. 즉 x가 a 번 반복된다. 이때 a는 x와 무관하게 독립적으로 규정된 정량이다. 총수 x가 무차별한 정량이듯이 개수 역시 무차별한 정량이다.

y는 x를 a 번 반복해서 나오는 수이므로, a와 마찬가지로 개수에 해당한다. 그러나 지수는 단순히 개수일 뿐만 아니라 이제는 전체를 지칭하는 총수가 된다. 지수는 총수이자 개수로서 두 계기를 동시에 지니지만, 지수의 두 계기 x, a는 각기 하나의 계기만을 지닌다. x는 총수로서만 의미를 지니고, a는 개수로만 여겨진다.

5)

직접 비례에서 개수 a와 총수 x가 나뉘어 있고 서로 무차별한 데, 양자 사이에 일정한 관계가 성립하면서 지수와 총수가 통일을 향해 다가가면서 새로운 비례가 출현한다. 직접 비례에 이어서 출현한 비례는 역 비례다. 역 비례는 다음과 같이 표현된다. 즉 a= x*y이다.

여기서 x와 y는 서로 무차별한 독립적 정량이면서도 대립적 관계에 묶여 있다. 하나가 줄어들면 그만큼 다른 하나가 늘어나며 하나가 늘어나면 다른 하나는 감소한다. 그런 점에서 하나는 타자 속에 자기의 규정을 가지며 타자의 규정을 자기 속에 품는다. 타자를 자기의 비-존재라 할 때, 자기는 자기의 비-존재 속에 속하며, 타자의 비-존재 때문에 자기가 존재하면서 타자의 비-존재를 자기 안에 포함한다.

“그러므로 이 비례 속에 서 있는 크기들 가운데 하나는 자기를 연속해서 다른 하나로 넘어가서 이 하나의 크기는 그것과 다른 측면 즉 개수의 총수로 머무르지 않는다. 이제 이 하나의 측면은 다른 측면으로 부정적 측면으로 부정적 방식으로 연속된다. 하나는 자기만큼 티자 속에서 지양된다. 각자는 개수로서 타자를 부정하는 것이다. 각자는 다른 것이 줄어드는 만큼 존재한다. 각자는 이런 방식으로 다른 것을 포함한다.”(논리학 초판, GW11, S. 182)

지수는 그 자체로서는 직접적 정량이지만, 이미 그 내부에서 x, y의 구별이 출현한다. 각 구별된 계기는 전체의 계기이며, 잠재적으로 전체다. 비례 지수 a는 양자가 변화할 수 있는 한계가 된다. 각자는 자기의 한계에 다가가지만 아무리 가더라도 다가가지 못하니, 각자는 잠재적으로 한계이지만, 이는 무한진행이며 그 도달은 다만 피안이나 당위에 머무른다.

“지수는 이런 직접적 규정 속에서는 비례의 두 측면이 지닌 한계이며 이 한계 내에서 두 측면은 상호 대립적으로 증가하고 감수하지만, 그 한계를 넘어설 수 없다. 지수는 그 한계, 두 측면의 비-존재를 이룬다. 왜냐하면, 지수는 존재하는 전체이지만, 두 측면은 다만 전체인데 한 면에서는 존재하는 것이며 다른 면에서는 존재하지 않는 것이다. 지수는 두 측면이 무한히 다가가는 두 측면의 피안이며, 무한진행의 악무한이다.”(논리학 재판, GW21, S. 316)

지수는 두 구별된 계기에 대해서는 접근할 수 없는 피안이지만, 그 자체로서는 독자적으로 존재하는 하나의 정량이다. 그러므로 지수는 피안이 현존하는 것이다.

“이런 양자가 다만 점차적으로 다가갈 수 있을 뿐인 무한자는 곧바로 긍정적 차안으로서 출현하며 현현한다. 그것이 곧 지수의 단순한 정량이다. 이 속에서 비례의 두 측면이 부착되어 있는 피안이 도달된다.”(논리학 재판, GW21, S. 316)

직접 비례에서 의존 관계는 일방적이다. 그러나 역 비례에서 두 정량의 의존성은 상호적이다. 그러므로 각각은 한편으로 독립적 정량이며 다른 한편으로 자기를 벗어난 정량이다. 이 가운데 독립적인 것은 총수가 되고 의존적인 것은 개수가 된다(x가 총수이면 y는 a/y의 개수를 지닌다). 어느 것이 총수가 되든 무방하지만, 자기를 총수라 하고 타자를 개수라 한다면 그 자신 속에 총수의 측면과 아울러 개수의 측면을 지니게 된다.

정비례에서 총수와 개수는 각기 독자적이고 서로 무차별한 정량이었다. 역 비례에서 총수와 개수의 통일이 출현하지만, 이런 통일은 다만 직접적이어서 교대적으로 한번은 총수가 되고 다른 한 번은 개수가 될 뿐이다. 총수와 개수가 완전한 통일을 이루는 가운데 제곱비례가 등장한다.

6)

헤겔은 역 비례를 거쳐 제곱비례를 설명하는데 이 제곱비례가 앞에서 미분 개념을 다룰 때 출현했던 것이다. 그 기본 형식은 x*x=x²의 형식인데, 여기서 x²이 곧 비례의 지수가 된다. 이 형태는 한편으로는 정비례와 닮았고 다른 한편으로는 역 비례와 닮았다.

즉 지수 x²이 총수 x에 따라 변화하고, x는 독립 변수이고 x²은 종속 변수라는 점에서 정 비례를 닮았다. 그런데 이 제곱비례에서는 총수와 개수가 서로 같다. 그에 따라 어느 것이 총수이고 개수이든 무방하며, 자기 안에 자기의 비-존재인 타자를 포함한다는 점에서는 역 비례와 닮았다.

“이제[제곱비례] 개수는 다만 총수에 의해 규정된 것으로서 정립된다. 이것이 제곱비례에서 나타나는 경우다. 제곱비례에서는 그 자체에서 개수인 총수가 동시에 총수로서 자신에 대립하는 개수가 된다.”(논리학 재판, GW21, S. 318)

이런 제곱비례에서 지수는 총수의 제곱인데, 총수가 의미하는 정량과 지수가 의미하는 정량은 서로 다른 것이 된다. 예를 들어 총수가 선이라면 지수는 그 제곱 즉 면을 의미하게 된다. 면과 선을 서로 다른 것으로 본다면, 여기서 어떤 것이 다른 것으로 이행한다는 생성이 일어나게 된 것이다.

“정량은 제곱 속에서 자신을 지양한다. 왜냐하면, 정량은 그 자신에게 타자로 되기 때문이다. 그러나 이 자신의 타자는 동시에 순수하게 자기 자신을 통해 제한된 것이다.”(논리학 초판, GW11, S. 185)

그러나 선은 면의 한계, 그 끝이라고 본다면, 이 제곱비례는 곧 면이 자기를 통해 자기를 생성한 것이 되며, 자기의 끝, 타자로부터 자기 내로 복귀한 것이 된다. 비례는 이미 질적인 것이다. 왜냐하면, 여기서는 외연량처럼 추상적인 자기 관계가 아니라 타자에 대립해서 자기가 규정되기 때문이다. 그런데 이런 타자를 통해 자기가 규정되는 제곱비례에 이르면 질적인 것이 비로소 완전하게 출현한다. 제곱비례의 운동은 자기가 자신을 부정하고 다시 자기로 복귀하는 운동이기 때문이다.

7)

제곱비례를 넘어서면 비례는 마침내 완전히 다른 정량의 관계가 된다. 이때 비례는 새로운 정량이 되며, 두 정량의 관계는 더는 수적으로 표현될 수 없는 관계가 된다. 이것이 척도다.

질적인 것은 자기를 지양해서 양적인 것으로 된다. 질적인 것은 타자에 대립해서 타자에 의해 규정된다. 예를 들어 빨간색은 빨간색이 아닌 것에 대립해서 빨간색이 된다. 질적인 것은 일반적 성질로 발전하고, 두 가지 성질의 관계를 통해 대자 존재가 출현하면서 양적인 것의 영역으로 이행한다.

양적인 것은 정량으로 발전한다. 이 정량은 다시 두 개 정량의 관계를 통해 비례로 발전한다. 이렇게 해서 양적인 것은 질적인 것으로 복귀한다.

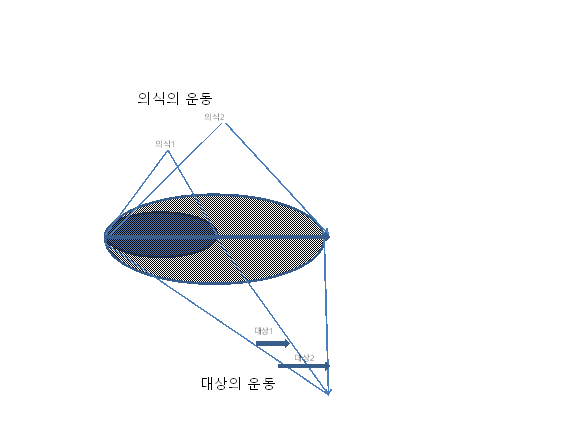

두 개의 서로 대립하는 운동, 질적인 것에서 양적인 것으로, 그리고 양적인 것에서 다시 질적인 것으로 이행하는 운동을 통해 마침내 척도가 출현한다. 이 척도는 서로 다른 두 량의 관계다. 예를 들자면 무게와 부피의 관계인 비중과 같은 것이다. 이 서로 다른 두 량은 제곱비례를 넘어서 두 정량의 비례로 출현한 것이다.

두 정량의 비례를 통해 이제 등장한 새로운 정량은 앞에서 다룬 정량과 구분된다. 앞에서 질적인 것이 일반적 성질을 거쳐 대자 존재로 발전했듯이, 여기서도 그런 발전이 일어난다. 외연량은 추상적인 개별적인 정량이었다면, 이제 등장하는 새로운 정량 즉 척도는 특수한 정량이다. 전자가 어떤 개별자에 한정되는 것이었다면, 이제 척도는 일반성을 지닌 정량이다. 그러나 마치 성질의 일반성이 특수한 주관적 일반성이듯이, 이 척도 역시 특수한 주관적 일반성에 지나지 않는다.