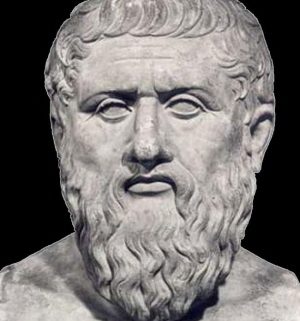

플라톤의 <국가> 강해(64)

B. 정의의 실현 조건 : 철학과 철학자 왕(474c-502c)

4. 철학자 왕정과 그것의 실현 가능성(497a-502c)

* 철학과 철학자에 대한 세간의 오해와 비난은 앞서 살핀 바대로 그 모두가 근본적으로는 소피스트들과 다중이 지배하는 아테네 민주정의 제도적, 교육적 환경 때문이다. 게다가 민주정은 가짜 철학자들을 활개 치게 만들어 철학에 대한 비난을 더욱 심화시켰고 소수의 철학자들은 현실 정치를 등지고 스스로 고고한 삶을 영위하는데 만족해야 했다. 그러나 그러한 철학자의 삶은 철학자로서 최대의 것을 성취하는 삶이 아니다. 철학자에게 최대의 것은 그에게 맞는 정치체제를 만나 그 자신도 더 성장하고 나라도 구하는 것이다. 이에 따라 이제 대화의 주제는 과연 철학자에게 맞는 그러한 정치체제가 무엇인가로 자연스럽게 옮겨진다.

[497a-502c]

1) 우선 아데이만토스는 소크라테스가 말하는 그런 정치체제πολιτεία가 오늘날의 정치체제들 중 어떤 것인지를 묻는다.(497a) 이에 소크라테스는 오늘날 나라의 체제κατάστασις들 중 지혜를 사랑하는 자연적 성향φύσις에 걸맞은 것은 하나도 없다고 말한다. 그것들 안에서는 그러한 성향의 부류가 힘을 유지하기는커녕 이질적인 성품 ἦθος으로 전락해 버리기 때문이다. 이에 아데이만토스는 그 체제가 다름 아닌 우리가 지금까지 설명해가며 수립했던 나라일 것이라 생각한다.(497b)

2) 그에 대해 소크라테스는 한 가지 즉 ‘정치체제의 원리λόγος를 이해하고 있는 부류 하나가 나라 안에 항상 있어야 한다’는 것만 빼고 모든 점에서 바로 그 나라라고 말한다.(497c) 그런데 그때는 제기된 반론들 때문에 충분히 논의하지 못했지만, 이제는 ‘아름다운 것은 참으로 어렵다’τὰ καλὰ τῷ ὄντι χαλεπά는 말도 있듯이 비록 어렵더라도 “나라가 어떤 방식으로 철학을 대해야 파멸을 피할 수 있을까”에 답하려 한다고 말한다.(497d)

3) 오늘날에는 철학 자질이 있는 청소년들이 철학 활동에서 떠나버리는 바람에 어른이 되어서 철학적 논의λόγος를 접해도 그것을 부차적인πάρεργος 것으로 여겨 결국 노년에 이르면 소수 몇 명을 제외하고는 철학의 불꽃이 꺼져버린다.(497e-498a) 그러므로 나라가 제대로 철학을 대하고 그것을 통해 나라의 파멸을 피하려면 민주정의 현실과 정반대로 어렸을 때부터 교육과 지혜 사랑을 접하게 하여 철학에 봉사할 수 있는 상태로 만들어 놓아야 한다. 그리고 영혼이 완성되기τελεοῦσθα 시작하는 시기에 영혼의 단련ἐπιτείνειν에 박차를 가해야 한다.(498b) 그리고 기력이 쇠해 정치와 군사 업무에서 벗어나면 그들은 비로소 세상일에서 떠나ἄφετος 철학의 들판에서 자유롭게 풀을 뜯으며 행복하게 살다 죽은 후 저승에서 살아온 삶에 어울리는 운명을 받게 된다.(498c)

4) 이에 아데이만토스는 소크라테스의 열의에 탄복하지만 트라쉬마코스를 위시해서 대다수 사람들이 반발하며 어떻게도 설득되지 않을 것이라 말한다. 이에 소크라테스는 그들을 설득할 때까지 혹은 그들이 다시 태어나 자신의 논의를 접하고 그때의 삶에 뭔가 도움이 될 때까지 그러한 시도를 포기하지 않을 것이라 말한다.(498d) 그리고 소크라테스는 민주정 하에서 ‘인위적으로 서로 닮게 만들어진 표현들’ῥήματα ἐξεπίτηδες ἀλλήλοις ὡμοιωμένα에만 익숙해진 대중들이 설득되지 않는 까닭도 언급한다.(498e) 그들은 ‘말과 행동에서’ἔργῳ τε καὶ λόγῳ 완벽하게 덕ἀρετῇ과 닮은 사람이 권력을 갖는 것을 본 적이 없고(498e) ‘아름답고 자유로운’καλῶν τε καὶ ἐλευθέρων 논변을 충분히 들어본 적도 없다는 것이다. 소크라테스가 말하는 그 논변이란 앎을 얻기 위해 온 힘을 다해 진리τὸ ἀληθὲς를 추구하고 반대로 명성δόξα과 말다툼ἔρις만을 목표로 삼는 교언τὰ κομψά과 쟁론τὰ ἐριστικὰ들에는 안녕을 고하는 논변이다.(499a)

5) 소크라테스는 이같이 서두적 결의를 표한 후 마침내 “소수의 철학자들로 하여금 그들이 원하든 원하지 않던 나라를 돌보며 나라에 봉사하는 자가 될 수밖에 없게 만들거나, 아니면 오늘날 권좌δυναστεία나 왕좌βασίλεια에 앉아 있는 자들의 자식들, 또는 그들 자신이 어떤 ‘신적인 영감’θεία ἐπιπνοία에 의해서 진정한 철학에 대한 진정한 사랑ἔρος에 사로잡히기 전에는 나라도 정치체제도, 그리고 이와 마찬가지로 개인도 결코 완전해질 수 없음”을 선언한다.(499b-c) 그리고 소크라테스는 그러한 정치체제가 있었을 것이고 있을 것이며 또 있게 될 것이며 무사 여신이 나라를 장악하는 것이 불가능하지 않은 한, 비록 어렵긴 하지만 불가능한 것도 아니라고 말한다.

6) 이에 아데이만토스는 대중들은 아마도 그렇게 생각하지 않을 것이라 말한다.(499d) 그러자 소크라테스는 그를 향해 “대중들을 아주 그렇게 나쁘게 말하지 말라.μὴ πάνυ οὕτω τῶν πολλῶν κατηγόρει 그들을 이기려 들지 말고μὴ φιλονικῶν 그들의 마음을 가라 앉게 하고παραμυθούμενος 배움 사랑φιλομάθεια에 대한 그들의 편견διαβολή을 해소해 주면서(499e) 어떤 사람들이 철학자인지 그들의 자연적 성향과 활동을 규정해서 잘 알려 주면 그들은 분명 다른 의견δόξα을 가지게 될 것”이라고 말한다. (500a) 왜냐하면 시기심 없고ἄφθονος 온순한πρᾶος 사람이 사납지 않은 사람에게 사납게χαλεπῶς 구는 법도 없고 시기하지 않는 사람을 시기할 리도 없기 때문이다. 사나운χαλεπός 경우란 소수에게나 있지 다수에게 있지는 않다는 것이다.(500a) 결국 대중들이 철학에 대해 사나운 태도를 갖는 까닭은, 부적절하게οὐ προσῆκον 철학에 뛰어들어 자기들끼리 욕하고 다투기를 즐기며 항상 사람들에 관해 말을 만들어내는 가짜 철학자들 때문이다.(500b)

7) 진정 철학에 가장 적합한 사람들은 시기와 악의로 가득 차 있을 여유가 전혀 없다. 그들은 오로지 ‘있는 것’들τὰ ὄντα에 진정으로 생각이 향해 있어 ‘항상 동일하게κατὰ ταὐτὰ ἀεὶ 있는 것’들을 보고ὁρῶντας 그것들이 모두가 정의롭고 모두가 질서 있고κόσμῳ 이성에 맞는κατὰ λόγον 상태를 유지하는 것을 구경하고는θεωμένους, 그것들을 모방하고μιμεῖσθαί 그것들과 최대한 닮으려고ἀφομοιοῦσθα 하는 사람들이다.(500c) 그러므로 철학자는 신적이고 질서 있는 것과 어울려서, 비록 어디에나 비방이 널려 있기는 하지만 가능한 한도까지 신적이고 질서 있는 사람이 된다. 그리고 철학자는 절제와 정의, 그리고 모든 대중적 덕δημοτικῆ ἀρετῆ을 구현하는 장인δημιουργός으로서 어떤 강제ἀνάγκη가 생겨서 이로 인해 그가 거기서 본ὁρᾷ 것을 가지고 단지 자기 자신을 형성하는 데 그치는 것이 아니라 그것들을 사적으로나 공적으로나 사람들의 성품 안에 집어넣도록 애쓸 수밖에 없게 된다.(500d)

8) 철학자에 관한 이러한 말들이 진실임을 대중οἱ πολλοὶ들이 알게 되면 그들은 결코 철학자들에게 사납게 굴지 않을 것이다. 그리고 대중은 신적인 본παράδειγμα을 사용하는 화가διαγραφεύς들이 나라의 그림을 그리지 않으면 달리 어떻게 해도 나라가 행복해질 수 없다는 우리의 말을 믿게 될 것이다.(500e) 그러나 철학자들이 사람들의 성품과 나라를 마치 화판처럼 취급해서 우선 그것들을 깨끗하게 만드는 것은 전혀 쉬운 일이 아니다. 그들은 개인이든 나라든 깨끗한 상태에서 넘겨받거나 그들이 직접 깨끗하게 만들기 전에는 거기에 손을 대거나 법률을 써주려고 하지 않기 때문이다. 그런 연후에야 비로소 그들은 정치체제의 형태에 대한 밑그림을 그릴 것ὑπογράψασθα이다.(501a) 그들은 이를 완성해가면서 ‘양쪽을 반복적으로’πυκνά ἑκατέρωσε 살펴보며ἀποβλέποιεν 즉 한편으로 ‘본성상 정의로운 것, 아름다운 것, 절제 있는 것’과 그러한 모든 것들을 살펴보고, 다른 한편으로 다시 인간들 안에 있는 그런 것들을 살펴보면서 그 밑그림을 채워간다. 요컨대 철학자들은 이런 식으로 여러 가지 활동을 섞어서 이것들로부터 ‘인간 상’τὸ ἀνδρείκελον을 합성해낸다. 호메로스가 말한 ‘신의 모습을 한 것’ θεοειδές이자 ‘신을 닮은 것’θεοείκελον이란 바로 그런 것을 두고 말하는 것이다.(501b)

9) 소크라테스는 철학자들이 이처럼 정치체제의 형태에 대한 가장 아름다운 밑그림을 그리는 화가ζώγραφος임을 대중들이 알게 된다면 사납게 굴었던 태도도 바뀌어 훨씬 온순해질 것이다.(501c) 그리고 그들은 철학자들이 ‘있는 것’τὸ ὄν과 진리 ἀληθεία를 상대로 사랑에 빠진 사람ἐραστής임을 철학자들의 자연적 성향 또한 그것에 알맞은 활동을 만났을 때, 다른 어떤 성향보다도 완벽하게 뛰어난 것이자 지혜를 사랑하는 것이 되는 것임을 받아들이게 될 것이다.(501d) 그래서 마침내 소크라테스는 아데이만토스에게 “지혜를 사랑하는 부류가 나라를 장악하게 되기 전에는 나라에도 시민들에게도 나쁜 일들이 종식되지 않을 것이며 우리가 말로 꾸미고 있는 정치체제 또한 실제로 완성을 보지 못할 것”이라는 우리의 이야기에 대중들이 설득된 것πεπεισμένοι ἔστων으로 보면 어떨까 물은 후 그의 동의를 받아낸다.(501e)

10) 그런 연후 소크라테스는 그럼에도 불구하고 누군가는 “왕들과 권력자들의 자손들은 자연적 성향상 지혜를 사랑하는 이들로 태어날 수 없다”, “그런 사람이 태어나면 필연적으로 타락할 수밖에 없다”고 반론을 제기할 수도 있을 것이라 말한다.(502a) 그러나 소크라테스는 이어서 비록 왕들과 권력자들의 자손들이 구원받기σωθῆναι 어렵다는 데 동의하지만 모든 시대χρόνος를 통틀어 단 한 명만이라도 구원을 받아 타락을 면하고 어디선가 통치자가 되어 우리가 설명했던 법과 활동들τὰ ἐπιτηδεύματα을 제정한다면, 시민πολίτης들이 그것을 기꺼이 이행한다는 것이 불가능한 일이 분명 아니라고 말한다.(502b) 요컨대 가능하기만 하면 그것이 최선’βέλτιστα, εἴπερ δυνατά이다. 그리고 입법과 관련하여 우리가 이야기하는 것들이 실현된다면 그것들이 가장 좋은ἄριστα 것들이고, 비록 실현이 어렵긴 하지만 아예 불가능한 것은 아니다.(502c)

——————————————————

* 2) 497d ‘아름다운 것은 참으로 어렵다’ta kala tō onti chalepa : 오늘날 우리에게도 잘 알려진 속담으로 435c에서도 언급되고 있다.

* 2) 497c ‘그때’, ‘한 가지’, ‘정치체제의 원리’ : 소크라테스가 오늘날의 현실 정치체제에 대한 극단적인 절망을 피력하자 아데이만토스는 소크라테스가 염두에 두고 있는 정치체제가 그들 서로가 제2권 369a에서 제4권 445d에 이르기까지 ‘말로 수립한 나라’(logopolis)라고 여긴다. 이에 소크라테스는 한 가지만 빼고 다른 모든 점들에서 그 나라임에 동의를 표한다. 그 한 가지의 핵심은 ‘정치체제의 원리(logos)를 이해하고 있는 부류의 존재’이다. 소크라테스가 말하는 이 부류는 두말할 나위 없이 철학자들이다. 그러나 말로 나라를 세우는 제4권까지는 철학자들에 대한 세간의 오해와 비난을 의식하여 그는 ‘통치자들(hoi archontes)’을 ‘철학자(philosophos)’로 명시하는 것을 피하고 ‘감독자(epistatēs)’(412a), ‘가장 훌륭한 사람들(hoi aristoi)’(412c), ‘완벽한 수호자들(phylakes pantaleis)’(414b)로 부르고 있다. 그러므로 한 가지를 뺐다는 것은 내용적으로 그때 통치자들의 임명을 언급하면서 ‘그들이 철학자들임을 밝히지 않았음’을 의미한다. 이후 소크라테스도 실토하고 있듯이(502d) 만약 그때 그 점을 밝혔다면 논의를 더 이상 진전시키지 못할 정도로 반감을 살 게 분명했기 때문이다.

* 그러나 제4권까지 ‘말로 수립하는 나라’에서도 통치자들이 철학자임을 암시하는 부분은 여러 곳에서 발견된다. 소크라테스도 503a에서 밝히고 있듯이 앞서 살핀 수호자의 성향과 교육(375a-412b), 수호자가 갖추어야 할 조건(412b-427c) 관련 부분과 그 후 제시된 통치자로서 철학자의 자질(484a-487a) 부분을 비교하면 양자가 일치하거나 어울리는 부분이 상당히 많다. 특히 이곳에서 언급되고 있는 정치체제의 원리(logos)가 기본적으로 나라에서건 혼에서건 ‘서로 다른 부분들의 조화의 원리’로서 ‘철학’을 의미하는 것이라면 그것과 직접적으로 일치하는 부분도 발견된다. 이를테면 시가 교육을 다루는 402a를 보면 ‘제대로 시가 교육을 받은 자가 나중 커서 제대로 알아보는 준거’로서 ‘원리’(logos)(402a)라는 말이 사용되고 있는데 그 원리가 철학임을 짐작하는 것은 어렵지 않다. 또 ‘감독자’를 언급할 때도 그 감독자란 ‘완벽한 의미에서 가장 시가적이며 가장 조화로운 사람’(412a)으로 언급되고 있다는 점에서도 그렇다. 이렇게 보면 여기서 말하는 ‘그때’가 구체적으로 어느 곳을 가리키는 것인지 명료하지는 않지만, 내용상으로는 제4권까지 ‘말로 정의로운 나라를 수립할 때’로 보아도 어색할 것은 없다.

* <국가>의 전체 구도를 논의할 때 살폈듯이 소크라테스는 제4권까지 말로 정의로운 나라를 수립한 후 이어서 부정의한 나라에 대해 언급하려 한다. 그러나 제5권 서두에 대화자들이 처자공유 등의 문제에 대해 이의를 표명함에 따라 그 이의에 대한 논의가 제7권까지 이어지고 정작 부정의한 나라에 대해서는 제8권에 가서야 다루어진다. 이 점에서 보면 제5권에서 제7권까지는 일단 논의 순서상 일종의 일탈이다. 그러나 앞서 제5권 서두 내용을 살필 때 언급했듯이 이러한 논의의 일탈은 정작 플라톤이 가장 중요한 주제로 말하고 싶었지만 말할 수 없었던 ‘철학과 철학자들’ 그리고 ‘철학자 왕’에 관한 이야기를 꺼내기 위한 <국가> 서술 계획의 일환이다. 요컨대 대화자들의 이의 제기는 사정상 ‘그때’ 못 꺼낸 철학과 철학자에 관한 이야기를 본격적인 주제로 전환함과 동시에 그것을 통해 실질적인 이상국가로서 철학자 왕정을 다루기 위한 플라톤 나름의 주도면밀한 포석이었던 것이었다. <국가>에서 형식상 논의의 일탈로 보이는 제5권에서 제7권까지의 내용이 실제로는 <국가>의 핵심이자 플라톤 철학의 백미로 평가되는 까닭도 거기에 있다.

* 3) 497d- 498a : 이제 주제는 “나라가 어떤 방식으로 철학을 대해야 파멸을 피할 수 있을까?”로 전환된다. 기존의 정치체제 특히 민주정에서는 나라를 이끌어 갈 수 있는 최상의 존재로서 철학자들이 제대로 평가받기는커녕 생존하기조차 힘들고 그 속에서 소수 살아남은 철학자들조차 현실을 등지기 일쑤이다. 그러므로 진정 제대로 된 나라를 세우기 위해서는 철학자가 제대로 평가받고 제대로 그에 적합한 활동을 최선으로 펼칠 수 있는 여건이 마련되어야 한다. 민주정은 청년들의 철학적 자질들을 나날이 뒤떨어지게 하여 어른이 된 후 철학을 만나더라도 그것을 그저 부차적인 것으로 여기게 만든다. 그 속에서 설사 소수의 철학자들이 살아남았더라도 그들에게서 철학의 불꽃이 지속해서 타오르기를 기대하기는 것은 난망한 일이다. 민주정이 철학을 멀리하여 나라를 파멸에 이르게 하였다면 이제 나라를 구할 수 있는 진정한 통치자로서 철학자를 길러내기 위한 교육은 어릴 때부터 이루어져야 한다. 요컨대 철학자 왕 정치체제가 들어서야 철학자가 가장 자신에 적합한 활동을 가장 잘 할 수 있으므로 나라를 파멸로부터 구해 모두가 정의롭고 행복한 나라를 만들 수 있다.

* 3) 498b-c : 흥미롭게도 이 부분은 철학자왕 체제에서 철학자가 태어나서 죽기까지의 교육과 책무 전 과정을 아주 간명하게 요약하고 있다. 그와 관련한 연령 및 시기별 자세한 사항은 강해 45에서도 언급하였고 제7권 해당 부분에서도 살피겠지만 다시 한번 소개하면 다음과 같다. 일단 수호자들의 양성을 위한 청소년기의 시가 및 체육 교육이 어려서부터 18세까지 필수적으로 이루어진 다음에 일정 기간 군사 복무를 한 후 20세가 되면 그들 가운데 시험을 거쳐 수호자들이 선발된다.(537b-c) 이들은 향후 10년 동안 변증술을 위한 예비 교육을 받고 30세가 되면 다시 선발 과정을 거쳐 보다 훌륭한 수호자들이 임명된다.(537d) 그리고 그들은 35세까지 5년 동안 집중적으로 철학 교육을 받고 그 후 15년 동안 철학 연구는 물론 전쟁의 지휘 및 관직도 맡아가며 통치자가 되기 위한 실무를 수행한다.(540a) 그리고 마침내 연장자로서 50세가 되었을 때 두루 모든 면에서 가장 훌륭한 자들이 ‘좋음 자체’(to aghaton auto), 즉 좋음의 이데아를 보게 되면 그들은 그것을 본으로 삼아 여생 동안 번갈아 가며 나라와 개개인들 그리고 자신들을 다스린다.(540b) 그리고 직무에서 해방되면 여생을 철학으로 소일하다 사후 ‘축복받은 자들의 섬들’로 간다.(519c, 540b)

* 4) 498d ‘트라쉬마코스와 다른 이들을 설득할 때까지, 혹은 그들이 다시 태어나서 이러한 논의를 만나게 되었을 때 그때의 삶에 도움이 될 뭔가를 해줄 수 있을 때까지 이러한 시도를 포기하지 않을 것이네.’ : 소크라테스의 이 말은 플라톤이 철학과 정치의 결합을 얼마나 열망했는지 그리고 당대 지식인은 물론 대중들이 그 철학적 논변을 받아들이도록 설득하는 데 플라톤이 얼마나 열의를 갖고 있었는지를 잘 보여준다. 그 설득의 시도는 사람들이 이생에서는 물론 저승에서건 다시 태어나서건 그때 그 주장이 도움이 되는 것이라 깨달을 때까지 결코 포기될 수도 멈춰질 수도 없다. 그 긴 시간을 아데이만토스가 ‘참 짧은 시간을 말씀하시네요.’(498d)라고 반어적으로 답하는 것은 냉소적인 반응이라기보다는 그렇게 사후까지 끌어들이고 이생의 기간을 그쯤이야 정도로 여기고 있는 소크라테스의 태도에 대한 의구심과 놀라움의 표현이다. 제10권에서도 이와 비슷한 장면이 나온다. 소크라테스가 사후 영혼이 불멸하다면 이생의 시간들은 그저 짧은 시간에 불과하다고 이야기하자 글라우콘 또한 그의 말이 믿기지 않는다는 듯 놀라움을 표하고 있다.(608c-d) 486a에서도 죽음이 두렵지 않은 이유와 관련하여 인간적 삶의 시간과 구분되는 ‘모든 시간’(pas chronos)이 언급되고 있다. 저승과 혼의 불멸과 관련한 논의는 제10권에 가서(608c-621d) 보다 구체적으로 제기된다.

* 4) 498e ‘인위적으로 서로 닮게 만들어진 표현들’ : 이 말은 당대 이소크라테스(Isōkratēs)가 수사학을 가르치며 즐겨 쓴 표현들을 가리킨다. 앞서도 언급했지만, 소크라테스는 이소크라테스와 같은 부류의 수사학자들을 가짜 철학자로 여기고 있다. 그들은 법정에서든 사적인 교류에서든 오로지 명성과 말다툼(eris)만을 목표로 교언과 쟁론(ta eristika)을 일삼는 자들이다. 그에 반해 진정한 철학자는 저절로 짜임새와 운이 맞는 표현을 사용하여 아름답고 자유로운 논변을 구사하고 말과 행동에서 덕과 같은 짜임새를 가지고 가능한 한도까지 완벽하게 덕과 닮은 사람이다.(499a)

* 5) 499b-c : 이 부분에서 플라톤은 철학자가 통치자가 되지 않으면 안 되는 이유를 다시 한번 제기한다. 이 내용은 플라톤의 철학자 왕정의 당위성과 정당성을 주장하는 것으로 널리 알려진 테제이자 플라톤 정치철학의 목표가 왜 철학과 정치 권력의 결합으로 운위되는지를 여실히 보여주는 핵심 테제이기도 하다. 그래서 플라톤은 여기 <국가>뿐만 아니라 다른 곳에서도 이 내용을 반복적으로 언급하고 있다. 표현상 다소 차이도 있어 그 부분들 전문을 소개하면 각기 아래와 같다.

i) 우선 <국가>에서 플라톤은 앞서 대화자들의 이의에 따라 제기된 난관들에 직면하여(471c-474c) 처음으로 통치자가 왜 철학자이어야 하는지 자신의 속내를 드러내면서 아래와 같이 피력하고 있다. “철학자들이 나라의 왕이 되거나 오늘날 왕이라고 불리는 자들과 권력자들이 진정으로 그리고 충분하게 철학을 하게 되지 않는 한, 그래서 정치 권력과 철학이 하나로 합쳐지고 오늘날 둘 중 어느 한쪽으로만 향하고 있는 여러 성향의 사람들이 그렇게 하지 못하도록 강제되지 않는 한, 사랑하는 글라우콘, 나라들에 나쁜 일들이 멈추지 않을 것이다. 아니 내 생각으로는 인류 전체에도 나쁜 일들이 멈추지 않을 것이다. 그렇게 되기 전에는 지금까지 우리가 말로 설명해온 바로 그 정치체제가 자랄 수 있는 한도까지 자라나서 햇빛을 보는 일은 없을 것이다.”(473c-d)

ii) 그런 연후 플라톤은 이곳에서 가짜 철학자들의 주장에 휩싸여 있는 대중들에게 철학자 왕의 정당성을 다시 한번 설득하고 환기한다는 차원에서 그 내용을 다시 또 아래와 같이 제기하고 있다. “오늘날 쓸모없다고 불리는 이 소수의 철학자들을 운이 좋게도 어떤 강제가 에워싸서, 그들이 원하든 원하지 않든 나라를 돌보며 나라에 봉사하는 자가 될 수밖에 없게 만들거나, 아니면 오늘날 권좌나 왕좌에 앉아 있는 자들의 자식들, 또는 그들 자신이 어떤 ‘신적인 영감’에 의해서 진정한 철학에 대한 진정한 사랑ἔρος에 사로잡히기 전에는 개인도 결코 완전해질 수 없다”(499b-c)

iii) 그리고 얼마 안 있어 플라톤은 그러한 철학자 왕정 체제의 실현이 결코 불가능한 것만은 아님을 언급하면서 이 내용을 아래와 같이 또다시 꺼내 든다. “지혜를 사랑하는 부류가 나라를 장악하게 되기 전에는 나라에도 시민들에게도 나쁜 일들이 종식되지 않을 것이며 우리가 말로 꾸미고 있는 정치체제 또한 실제로 완성을 보지 못할 것이다.”(501e)

iv) 그런데 이 내용은 그의 <편지들> 가운데 일흔 살이 넘어 쓴 것으로 알려진 ‘일곱 번째 편지’에도 나온다. “올바르고 진실 되게 철학하는 그런 부류의 사람들이 권좌에 오르거나 아니면 각 나라의 권력자들이 모종의 신적 도움을 받아 진정 철학을 하기 전에는 인류에게 재앙이 그치질 않을 것이다.”(<편지들> 326b). 그런데 흥미롭게도 이곳에서 플라톤은 그 생각을 이미 자신의 첫 번째 시칠리아 방문 당시부터 그러니까 그의 나이 38세 전후쯤 지니고 있었다고 회고하고 있다. 이것은 플라톤 정치철학의 핵심이라 할 수 있는 철학자 왕정 사상이 중기 대화편인 <국가>에 와서야 형성된 것이 아니라 이미 초기 대화편을 집필하면서부터 갖고 있었음을 보여준다. 게다가 <국가>에서 나라를 건설하는 철학자의 모습(500c)과 플라톤 말년의 대작 <티마이오스>에서 우주를 제작하는 데미우르고스의 모습(29a)이 활동 구도에서 전적으로 일치하고 있음을 고려하면, 플라톤 자신 <국가>에서 펼친 철학자왕 사상을 말년에 가서 포기한 것이 아니라 오히려 우주론적으로 더 확고하게 뒷받침하려 했음을 보여준다. <국가>에서 펼친 플라톤의 정치적 이상은 젊은 시절 이래 이상으로서 일관된 지위와 의미를 갖고 플라톤의 전 생애를 관통하는 것이다. 이점에서도 말년의 정치철학 저작 <법률>을 플라톤 신념의 변화에 따른 <국가>의 현실 수정판으로 여기는 일부 견해들은 잘못된 것이다. 누구라도 이상과 현실적 대안을 동시에 함께 가질 수 있듯이 플라톤 역시 <국가>의 이상은 최선의 이상 그대로, 최선의 현실적 대안으로서 <법률>의 세부 입법은 그 나름의 최선 그대로 그의 정치철학 전체를 구성하는 두 축으로 함께 병립해 있는 것이다.

* 7) 499e : 소크라테스가 철학과 정치의 결합과 관련하여 대중을 설득하는 데 있어 이생뿐만 아니라 다음 생애 때까지라도 포기하지 않고 시도하겠다(498d)고 말하고 있는 것은 철학과 정치의 결합에 관한 논변이 플라톤에게 얼마나 중차대한 것인지를 보여주는 것이기도 하지만 동시에 많은 사람들에게 그 논변의 진실을 설득한다는 것이 또 얼마나 지난한 것임을 함께 보여준다. 사실 설득의 기한에 사후의 시간까지 포함될 정도면 사실 이생에서 그것을 설득하기는 불가능에 가깝다는 고백이기도 하다. 그래서 플라톤은 소크라테스의 입을 통해 ‘대중들이 이런 이야기에 설득되지 않는 것은 전혀 놀라운 일이 아니다’라고 토로하기까지 한다. 그래서 아데이만토스도 철학과 정치의 결합 가능성과 관련한 그의 이야기에 대중들 역시 동의하지 않을 것이라고 말한다.(499d) 그러나 놀랍게도 소크라테스는 아데이만토스에게 ‘대중들을 아주 그렇게 나쁘게 말하지 말라’고 바로 반박한다.(499e) 이러한 소크라테스의 태도는 바로 앞에서 그가 보여주었던 대중에 대한 태도와 모순되는 것처럼 보인다.

* 그러나 모순처럼 보이는 그의 태도는 대중에 관해 이어지는 그의 말을 통해 이내 해소되는데 이 부분은 플라톤 대중관의 진면목을 들여 볼 수 있게 해준다는 점에서 중요한 의미를 지니고 있다. 소크라테스에 따르면 대중들이 설득 불가능하게 보일 정도로 자신의 이야기를 받아들이지 않는 까닭은 대중들 자체에 있는 것이 아니라 다른 곳에 있다. 그것은 다름 아니라 민주정이라는 정치체제가 빚어낸 선동정치와 소피스트들이 이끄는 그릇된 교육 풍토에서 비롯된 것이다. 실로 민주정 체제 아래에서는 철학에 가장 부적합한 자들이 철학에 뛰어들어 명성과 말다툼만을 목표로 교언과 쟁론을 일삼는 행태가 일상에 넘쳐난다. 게다가 대중들은 말과 행동에서 가능한 한도까지 완벽하게 덕과 닮은 사람이 나라에서 권력을 갖는 것을 결코 본 적이 없으므로 철학과 정치의 결합, 즉 철학자가 통치를 할 수 있기 전까지는 나라도 정치체제도 개인도 결코 완전해질 수 없다는 주장이 전혀 귀에 들어올 리가 없다. 그러나 소크라테스는 그러한 정치체제가 있었을 것이고 있을 것이며 또 있게 될 것(499d)이라는 확신으로 대중들이 그러한 정치체제가 자신들에게 도움이 될 수 있다는 것을 깨달을 때까지 포기하지 않고 설득해간다면 그들의 생각 또한 분명 달라질 것이라고 말한다.(500a)

* 이곳에서 그려지는 소크라테스의 모습은 우리가 통상 알고 있는 플라톤의 대중관, 즉 대중에 대한 폄하와 혐오와는 거리가 멀다. 소크라테스에 따르면 대중이 사납고 시기심이 많은 것으로 비추어지는 것은 민주정 아래에서 가짜 철학자들이 자기들끼리 욕하고 다투기를 즐기며 항상 사람들에 관해 말을 만들어내기 때문이지 원래부터 본성이 그래서 그런 것은 아니다. 그래서 소크라테스는 굳이 본성을 이야기하자면 그렇게 사나운 경우란 소수에게나 있지 다수에게 있는 것은 아니라고까지 말한다.(500a) 이러한 소크라테스의 언급은 대중들의 생각과 태도가 본성상 정해진 것이 아니라 대중들을 둘러싼 정치적 환경과 조건에 따라 다르게 나타날 수 있음을 보여준다. 사실 우리가 살핀 ‘말로 수립한 나라’ 즉 플라톤의 이상 국가를 들여다보면 그 나라 구성원의 대부분을 차지하는 생산자 계급, 이른바 대중들은 절대 사납지 않고 다른 계층에 대한 시기심도 없다. 여기에서도(500d) 소크라테스는 철학이나 철학자들에 관한 이야기가 진실이라는 것을 대중들이 알게 된다면 결코 그들이 사나워지지 않고 오히려 생각을 바꾸게 될 것이라고 단언한다.(500a, d)

* 우리가 제4권에서 살폈듯이 말로 세운 이상국가의 생산자 계급은 다른 계층과 더불어 절제라는 덕을 공유하는 방식으로 다른 계층과 갈등 없이 나라 공동체의 조화로운 삶에 적극적으로 참여한다. 이곳에서 언급되는 내용에 비추어 표현하자면 요컨대 대중들은 훌륭한 정치체제 아래에서는 철학자들의 말에 충분히 귀를 기울일 수 있고 대화할 수 있으며 철학자들은 자유롭고 아름다운 논변을 통해 그들을 ‘설득’(peithos)할 수 있다. 그리고 그러한 설득의 과정에는 어떠한 ‘강제’(anangchē)나 ‘폭력’(bia)도 개입되지 않는다. 설사 철학자의 설득이 성공을 이루지 못할지라도 강제는커녕 하물며 이생을 넘어 그러한 사람들이 다시 태어나 그들의 말의 진실을 깨달을 때까지 순전히 설득의 방식으로만 일관되게 이어진다. 우리가 알고 있는 플라톤의 대중관은 민주정 통치 아래 선동 정치가에 휩쓸려 군중심리에 빠진 상태의 대중에 대한 플라톤의 혹독한 비판에서 비롯된 것일 뿐 결코 대중 일반에 대한 플라톤의 견해를 대변하는 것이 아니다. 실제로 플라톤의 이상국가는 시민으로서 절제와 대중적 덕을 갖춘 대중의 자발적인 참여가 전제되지 않으면 그 완성을 기약하기 힘든 정치체제이다. 이 점을 고려하면 공동체 일원으로서 대중의 가능성에 대한 소크라테스의 믿음은 그가 견지하고 있는 정치 원리에 기반하여 있는 것으로서 결코 우연적이거나 일시적인 것이 아니다. 물론 철학자들이 통치하는 정치체제도 법을 갖춘 정치체제인 한에서는 강제의 요소가 포함되어 있고 통치자 또한 예외일 수 없다. 이곳에서도(499b, 500d) ‘강제’란 말이 나온다. 그러나 그 말도 어떻게든 정무를 피해 철학에만 머물러 있으려는 철학자들에 대한 강제로 언급된 것이다. 그리고 플라톤의 이상국가론에서 소크라테스와 대화자들이 수립하는 입법은 강제의 필요성 때문이 아니라 나라건 개인이건 설득을 통한 내적 조화의 가능성을 보다 강화하기 위한 방편으로 제기된 것이다. 실제로 훗날 <법률>에서 표명된 구체적인 법률들조차 징벌과 강제보다는 교육과 교정에 그 입법의 근본 취지가 자리하고 있다.

* 7) 500d ‘대중적 덕’dēmotikē aretē : ‘철학과 지성 없이도 습관과 단련에 의해 생길 수 있는 시민적 덕'(<파이돈> 82a-b)을 의미한다. 제4권 430c에 나오는 ‘시민적 용기’도 이러한 덕에 해당한다.

* 8) 500c ‘항상 동일하게 있는 것들을 보고’, 500d ‘거기서 본ὁρᾷ 것을 가지고’ : 이 부분은 철학자들이 가짜 철학자들과 달리 어떻게 진정으로 ‘있는 것들’에 생각이 향해 있고 그에 따라 나라에서건 개인에서건 얼마나 철학자로서 통치자로서 살아가는지를 보여준다. 무엇보다 이들은 ‘항상 동일하게 있는 것’들을 ‘보고’ 그것들이 모두가 정의롭고 모두가 질서 있고 이성에 맞는 상태를 유지하는 것을 ‘구경하고는’ 그것들을 모방하고 그것들과 최대한 닮으려고 하는 사람들이자 모든 ‘대중적 덕’을 구현하는 장인(dēmiourgos)로서 거기서 본 것을 자기 자신과 사람들의 성품 안에 집어넣도록 애쓰는 사람들이다.(500d) 이들은 마치 신적인 본(paradeigma)을 사용하는 화가처럼 사람들의 성품과 나라를 마치 화판처럼 취급해서 우선 그것들을 깨끗하게 만든 후 본과 그림 양쪽을 반복적으로 ‘살펴보며’ 정치체제의 형태에 대한 밑그림을 그린다.(501a) 이러한 철학자들의 모습은 앞서도 언급했듯이 <국가>에서 언급된 이상 국가를 우주론적으로 뒷받침하려는 의도에서 저술된 플라톤 말년의 저작 <티마이오스>에서 우주를 제작하는 데미우르고스의 모습과 그대로 일치한다. 플라톤이 여기서 치열할 정도의 열의를 갖고 그려내는 진정한 철학자의 모습들은 나라 차원에서건 개인 차원에서건 그 모든 것들을 어떻게든 ‘신적인 것’, ‘신을 닮은 것’으로 만들어가려는 플라톤 자신의 내적 의지와 열망이 얼마나 지대하고 진지했는지를 여실히 보여준다. 누차 언급했지만, 플라톤 철학은 위계상 ‘있는 것들’이 최상위에 있지만 진정 플라톤 자신이 정작 가장 치열하게 고민했던 것은 그 ‘있는 것들’에 대한 인식 자체가 아니라 그 ‘있는 것들’이 어떻게 현실의 삶 속에서 구현될 수 있는가, 즉 ‘지상에 있는 것들’의 구제와 관련된 문제였던 것이었다. 앞으로 살피게 될 플라톤의 동굴의 비유(514a-521b)에서 철학자가 동굴에서 빠져 나와 참된 세계와 그것을 비추는 태양을 보았음에도 다시 동굴로 내려가지 않으면 안 되는 이유도 거기에 있는 것이다.

* 이곳에서 철학자왕의 임무는 ‘있는 것들’을 보고 나라와 개인에서 그것과 최대한 닮은 것을 만들어낸다는 원칙과 원리 차원에서 제시되고 있지만, 처자공유를 비롯한 수호자 집단의 공유 일반이 지향하는 목표와 가치 부분을 되돌아보면(464b–466d) 우리는 완벽한 수호자로서 철학자왕이 지향하는 핵심가치와 임무가 무엇인지를 좀 더 구체적으로 알 수 있다. 2,500여 년 전 제시된 통치자의 임무와 지침들임에도 현금의 우리나라 최고 권력자 윤석열의 행태와 비교해 보면 그가 얼마나 뻔뻔하고 무도한 자인지, 아무리 제도가 좋아도 대중이 기득권자들, 곡학아세를 일삼는 자들에 휘둘려 통치자를 잘못 뽑으면 얼마나 참담할 정도로 나라가 도탄에 빠트리는지 뼈저리게 통감할 수 있다. 그러한 견지에서 그것을 다시 소개하자면 아래와 같다.

1) 입법의 목표로 가장 좋은 것은 나라를 결속시켜 하나로 만드는 것이고 가장 나쁜 것은 나라를 분열시켜 하나가 아니라 여러 나라로 만드는 것이다.

2) 나라를 결속시켜주는 것은 즐거움과 괴로움을 공유하는 것이다. 시민 중 한 명이 좋든 나쁘든 어떤 일을 겪었을 때, 그 일을 자기의 일이라고 여기고 전체가 함께 즐거워하거나 괴로워하는 나라가 가장 좋은 정치체제와 법을 갖춘 나라이다

3) 통치자들은 민중을 구원하고 지키는 조력자이고 민중은 통치자들에게 보수를 주고 부양하는 자로서 서로를 똑같이 시민들로 불러야 한다.

4) 통치자들은 서로 형제자매, 부모와 자식 등 친족으로 부르고 서로를 공경하고 봉양하며 서로에 대해 경건하고 정의롭게 행해야 한다.

5) 수호자들은 집과 토지, 자식과 배우자 등 어떤 것도 사적으로 소유하지 않고 모든 것을 공유해야 한다.

6) 통치자들은 두려움과 염치로써 폭력을 배제하고 모든 영역에서 시민들과 반목함이 없이 평화롭게 지내야 한다.

* 10) 502c ‘모든 시대를 통틀어 단 한 명만이라도 구원을 받아’ : 소크라테스는 가짜 철학자에 대비되는 진정한 철학자 특히 진정한 통치자로서 철학자 왕에 대한 논의와 그러한 논의의 설득 가능성에 대한 논의를 마무리하면서 그 철학자 왕정 체제 즉 ‘가장 아름다운 정치체제’의 가능성에 관한 문제를 다시 꺼내어 든다. 이 철학자 왕정의 가능성에 관한 문제는 사실 앞서 세 번째 파도로서 제기된 그때까지 말로 수립한 이상국가의 가능성을 다루면서 함께 다루었기 때문에(강해 56 참고) 여기서는 그 내용을 간략한 요약 선에서 그치기로 한다.

* 이상국가의 가능성과 관련한 플라톤의 답변을 요약하면 1) 말로 수립한 이상국가(logopolis)는 현실에서는 불가능하다. 2) 그러나 그것을 본으로 삼아 그것과 최대한 닮은 나라를 행위를 통해 현실에서 구현하는 것은 가능하다. 3) 그와 같이 본과 최대한 닮은 나라를 구현할 수 있는 유일한 조건은 철학자가 왕이 되거나 권좌에 있는 자가 철학자가 되는 것이다. 4) 결국 이상 국가의 가능성은 철학자왕의 존재 가능성으로 귀착한다. 그리고 이러한 철학자왕의 존재 가능성은 이후에 제시될 교육과정이 제도화되는 한 ‘불가능하지 않다’. 요컨대 어렵기는 하지만 모든 시대를 통틀어 단 한 명만이라도 구원을 받아 타락을 면하고 어디선가 통치자가 되어 우리가 설명했던 법과 활동들을 제정한다면, 시민들이 그것을 기꺼이 이행하는 진정한 의미에서 이상국가가 결코 불가능한 일이 아니라는 것이다.(502b)

* 그러나 플라톤이 말한 이 가느다란 가능성에 기대어 플라톤 자신 이상국가의 모습을 있는 그대로 구현하려 했다고 보는 것은 타당하지도 자연스럽지도 않다. 당연히 그는 자신이 그린 이상국가를 이상적 목표로 늘 염두에 두고 있었지만, 그 자신 불가능에 가까운 꿈에만 매달리는 몽상가가 아닌 한, 그것에 최대한 가까운 현실적인 대안을 병행하여 함께 지니고 있다고 보는 것이 훨씬 자연스럽다. 앞서도 누차 언급했듯이 어떤 이들은 플라톤이 <국가>에서 이상 국가가 본(本) 그대로 현실에서 가능하다고 주장했다가 말년에 가서 그러한 가능성이 결국 무망함을 깨닫고 <국가>의 주장을 포기하고 <법률>에서 최선의 현실 국가론을 새로 구상하였다고 주장한다. 그러나 포기했다면 말년의 대작 <티마이오스>의 의도가 설명이 되지 않는다. 게다가 이상국가가 본 그대로 현실에서 가능하다는 주장은 <국가> 어디에도 나오지 않는다. 다만 이상국가는 현실 통치자가 최대한 가까이 가기 위해 주어진 본일 뿐이다. 플라톤이 이곳에서도 언급하고 있듯이 철학자 왕정은 아주 불가능한 것은 아니지만 그렇다고 언제라도 기대하고 제도화할 만할 정도로 쉽게 출현하는 것도 아니다. 플라톤은 이미 그것을 알고 있다. 그런 점을 고려하면 플라톤에게 이상으로서 <국가>와 현실적 대안으로서 <법률>이 함께 병립하는 게 전혀 문제될 것이 없다. 오히려 그것은 바람직한 것이다. 플라톤은 우선 <국가>에서 가장 최선의 나라를 세우기 위해 장차 만들어질 실물의 본이 될 수 있는 이상적 목표와 조건에 대한 탐구가 필요했다. 그래서 그 본을 닮은 최선의 나라로 그가 도달한 것이 ‘아름다운 나라’(kallipolis)(527c) 즉 철학과 권력의 결합으로서 철학자 왕정이다. 그리고 그 연장선상에서 이상적 철학자 왕정의 원리를 최대한 현실적 조건에 부합하게 적용하여 관철한 것이 <법률>이다. 이렇게 보면 <법률>은 <국가>의 이상을 포기해서가 아니라 오히려 그것이 이상이자 궁극적 지향이라는 깨달음과 현실 인식에 기초하여 세워진 실질적 대안인 것이다. 비록 <법률>에서는 철학자 왕이라는 직접적인 표현은 나타나 있지 않지만 <국가>와 <법률>의 나라 모두 하나같이 철학과의 결합, 철학자들의 통치라는 기본 원리 위에 서 있음은 부인할 수 없는 사실이다. 다만 <법률>에서는 말년에 이르기까지 체득한 현실적인 조건에 대한 탐문을 토대로 <국가>의 입법 취지에 따라 나라를 실제 건설하는 형식으로 구체적인 법률들이 함께 다루어지고 있는 것이다. <국가>와 <법률>은 이렇게 이상과 현실을 함께 고려하면서 그것의 연관을 순차적이고도 총체적으로 다루고자 한 플라톤의 평생 계획에 따라 이루어진 플라톤 정치철학의 위대한 두 축이다.

* 이제 철학자 왕정의 구현을 위한 다음 과정은 그 철학자를 어떻게 길러낼 것인가, 즉 철학자의 교육과정에 관한 문제로 이어진다. -끝-

다음 주제 : C. 철인 통치자의 교육 목표와 교과목(502c-541b)

- 최상의 배움 : 좋음의 이데아(502c-506b)