게오르그 모리스 코헨 브란데스(Georg Morris Cohen Brandes)의『유일자와 그의 소유』에 대한 서문(Preface to The Ego and His Own) [유령(Spuk)을 파괴하는 슈티르너(Stirner)]

Preface to The Ego and His Own

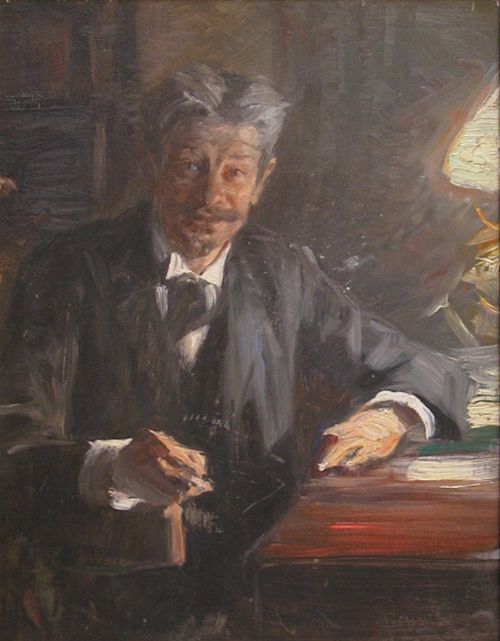

Georg Brandes[게오르그 모리스 코헨 브란데스 (Georg Morris Cohen Brandes, 1842년 2월 4일–1927년 2월 19일)는 덴마크의 비평가이자 학자로, 1870년대부터 20세기 초까지 스칸디나비아와 유럽 문학에 큰 영향을 미쳤다.]

1902

『유일자와 그의 소유』에 대한 서문

게오르그 모리스 코헨 브란데스/ 박종성 옮김

1845년 라이프치히에서 『유일자와 그의 소유』라는 책이 출판되었는데, 이 책은 반항적 대담함으로 적지 않은 주목을 받았다. 그것은 오늘날 개인주의의자 혹은 아나키스트anarchist 가르침을 제시하는 선례로 새롭게 제기되고 검토되었으며, 이제는 덴마크의 찬미자이자 번역가도 찾았다.

저자는 자신을 막스 슈티르너(Max Stirner)라고 불렀지만, 그의 실제 이름은 요한 카스파 슈미트(Johann Kaspar Schmidt)였다. 1806년 바이로이트에서 태어난 그는 가난한 교사로 살다가, 책 출판 때문에 그 직업을 그만둬야 했다. 한동안 그는 작가와 번역가로서의 삶에 대한 유혹을 받기도 했다. 그는 1856년 베를린에서 잊혀진 인물로 사망했다.

프리드리히 니체의 추종자들은 선구자를 찾고자 하는 광범위한 충동에 이끌려 막스 슈티르너에게 돌아왔고, 현대 아나키즘은 슈티르너가 그들의 가장 중요한 인물 중 한 명인 바쿠닌에게 영향을 미쳤기 때문에, 슈티르너에 대한 권리를 주장한다.

막스 슈티르너는 그의 시대로부터 약 800년 전에 이미 자신이 유령(특히 “인간”과 “인류”)이라는 이름과 싸우는 것과 같은 보편은 그 자체의 실재가 없고 단지 단어와 이름일 뿐이라고 주장했던 중세 초기의 유명론자 계통을 잇고 있다. 그들의 싸움은 14세기와 15세기 내내 계속되었고, 나중에 슈티르너가 그랬던 것처럼 그들의 신념 때문에 박해를 받았다.

슈티르너는 당시 진보적 사상의 마지막 책으로 여겨졌던 루트비히 포이어바흐의 『기독교의 본질』(The Essence of Christianity)(1841)의 출판을 계기로 행동에 나섰던 것 같다. 이 책에서 당대의 가장 급진적 결론이 도출되었다. 이 책은 “하나님(인간의 신성)은 사랑이고, 하나님은 선하다”를 “사랑은 신성하고 선함은 신성하다”로 대체하고 인간의 모든 것을 찬양함으로써 진리가 드러났다고 주장한다는 점에서 신학을 뒤집어 놓았다. 그러니까 인간(Man)은 신성했고 우정과 결혼도 신성했다.

막스 슈티르너에게 이렇게 신학을 뒤집는 것은 신학의 기본적 사고방식이 보존되는 것처럼 보였기에, 그는 이에 정당하게 반항했다. 정신으로서 그리고 작가로서의 그는 문체에 있어서 포이어바흐보다 열등했지만, 그럼에도 불구하고 포이어바흐를 뛰어넘는 사상가로서 그는 포이어바흐보다 발전했다.

[헬베티우스는 프로이센의 프리드리히 대왕의 궁정에서 시간을 보낸 여러 프랑스 철학자 중 한 명이었다. ]

포이어바흐가 남긴 인간다움이란 종교에서는 자기부정이 기독교 못지않게 칭찬을 받았다. 자기사랑는 비인간적인 것으로 여겨져 희생되어야 했다. 막스 슈티르너는 헬베티우스(Helvétius)의 연구를 통해 영양분을 공급받았을 수도 있고, 니체보다 앞선 열정으로 종교적 영향을 받아 자기사랑을 악의 원리로 보는 관점에 맞서 싸웠다. 그에게 유일한 나(unique Self)는 유일한 실제 나이며, 따라서 권력과 권리의 유일한 원천이다. 인간, 인민, 교회, 국가, 이 비밀스러운 도덕적 또는 정치적 인물들은 잃어버린 개성들(personalities), 곧 슈티르너가 몰두하는 자기에 숨겨진 사자의 탈을 쓴 당나귀들이다. 내가 나 자신을 사랑한다는 것은 반대자들의 관점에서 내가 감각적 나에만 관심을 갖는다는 것을 의미하지만, 이와 달리 슈티르너는 나의 나(Self)가 나의 육욕성(sensuality) 때문에 고갈되지 않는다고 주장한다. 그는 자기부정의 계율이 어떤 미신에 바탕을 두고 있는지 보여 주고, 부자연스러운 금욕의 희생자들을 강조하여 묘사한다.

그는 자신의 반대자들의 대화에서 숨겨진, 고백하지 않은 자기사랑을 발견한다. 그 자신이 공공연히 자기사랑을 원칙으로 지지하고, 나를 둘러싼 것들을 나 자신의 최선의 이익에 맞게 사용해야만 나의 자유를 보장받을 수 있다는 것을 보여준다. 이 신념을 주장하는 모든 사상가들처럼 그는 내가 내 친구나 애인에게 바치는 모든 희생은 그들만을 위한 것이 아니라, 그들이 고통 받거나 원하는 것을 참을 수 없기 때문에 나 자신을 위한 것이라고 주장한다. 그러나 누구도 내 사랑에 대한 권리를 요구할 수 없다. ―그리고 사랑은 계율이 아니라, 내가 나와 관계를 맺는 무료 봉사이다.

자기중심성 철학은(비관주의와 마찬가지로) 개념적 시도, 즉 유일한 나[유일자]를 통해 존재의 조명을 얻을 수 있는지 알아보려는 시도이다. 사변 철학자들과 마찬가지로, 슈티르너에게 있어서 나(Self)는 결코 결과나 산물로서 발생하지 않고, 항상 설명할 수 없는 언제나 새로운 출발점으로서 발생한다는 점은 주목할 가치가 있다. 그러나 발견자가 자신의 발견을 따르지도 않고, 저자도 자신의 인류에 대한 사랑이라는 근본적 생각을 따르지 않고, 마치 새가 ―노래하는 새이기 때문에 노래하는 것처럼, 오로지 자기 자신을 표현하기 위해 노래한다는 것을 그가 올바르게 보여줄 때, 그를 따르는 것은 도움이 된다. 그는 거짓말과 기만을 하지 않기 위해 인류의 복지를 살펴볼 필요는 없지만, 순전히 자기중심적 이유로 완전히 인류의 복지를 삼가할 필요가 있다고 말한다.

그가 자기사랑의 원칙을 참되고 복된 것으로 정립하고, 일부러 서로를 물건으로 본다는 불쾌한 표현을 사용했을 때, 그는 아마도 아무도 쓸모없는 것에 돈이나 선의를 주지 않는다는 것을 의미했을 것이다. 북아메리카인은 스스로에게 묻는다. “우리는 왕을 필요로 하는가?” 그리고 다음과 같이 대답한다. “왕과 왕의 일은 우리에게 땡전 한 푼의 가치도 없다.” 그리고 자기중심적 사람은 자신의 소유를 나눠주는 것(hand-outs)으로 기대하는 것이 아니라, 자신의 힘으로 정복할 수 있는 모든 것을 자신의 소유로 삼는다고 말할 때, ―그는 이 말을 피상적인 것들과 관련된 설익은 것으로 생각하지 않는다. “정말이지 아이는 자신의 미소, 자신의 놀이, 자신의 외침, 한마디로 말하면 다른 어떤 것도 아닌 그의 현존으로 많은 능력을 소유하지 않는가! 그대는 아이의 요구에 저항할 수 있는가?”

그가 칭찬하는 자기사랑과 자기주장의 가장 완벽한 예를 예수에게서 발견하는데, 예수는 (율리우스 카이사르Julius Caesar처럼)새로운 국가를 만들기 위해서만 국가를 전복하는 단순한 혁명가가 아니라, 정부와 정부의 반대자들에게 숭고해 보이는 모든 것 위로 자신을 높이고, 그들을 속박하는 모든 것에서 자신을 해방한 반란자(insurgent)였다는 것이 특징적이다. 특히 슈티르너는 확립된 질서를 전복하는 데 자신의 힘을 낭비하지 않고, 오히려 벽에 갇힌 사람들의 고통에 귀를 기울이지 않고, 자신만만하게 그리고 개의치 않게 확립된 질서 위에 자신의 성전 건축을 추진하면서 확립된 질서를 벽으로 둘러쌌다는 점 에 예수께 영광을 돌린다. 그런 다음 그는 당연히 기독교 세계 질서도 이교도 세계 질서가 겪었던 것과 같은 운명을 맞이할 것이라고 암시한다.

그가 묘사한 자기의지는 국가가 타락하는 것을 의미한다. 그의 동시대인들이 정치적 자유라는 이름으로 원했던 것은 국가와 그 법에 대한 속박이었다. 그들의 의견에 따르면, 누구도 다른 사람에 신성한 것을 조롱해서는 안 된다. 혼외 성관계는 “부도덕한” 것으로 간주되었다. 개인의 자유재량 대신 비인격적 통치자가 등장했을 때, 그들은 만족했고, 이른바 자유주의 헌법인 “자유” 권력으로부터 부여받기를 원했다. 슈티르너는 그들을 강력하게 공격한다. 당신은 자유를 동경하는가? 당신은 바보구나! 당신이 힘을 얻는다면, 자유는 자연히 올 것이다. 나는 나 자신을 위해 확보한procure 만큼만 자유를 가질 수 있다. 그러니까 자유를 내가 획득한 것이 아니고, 나는 나 자신을 강탈당했다! 그리고 그는 권리가 힘 외에 다른 기반이 없다고 믿는 사람들과 마찬가지로 자유가 주어질 수 있다고 믿는 사람들을 조롱한다. 나를 공격하는 호랑이는 권리가 있다. 그리고 호랑이를 찌르는 나도 권리가 있다.

훗날 헨리크 입센(Henrik Ibsen)과 니체(Nietzsche)에게도 그랬듯이, 그에게도 국가는 개인의 저주이다. 국가는 교회가 그랬던 것처럼 통치자이며, 교회가 “경건”을 바탕으로 자신의 주장case을 내세운 것처럼 “도덕”을 바탕으로 자신의 주장을 내세운다. 국가는 처음부터 개인에게 국가 문화라는 가위를 들이대며, 국가에 반하는 모든 창조적 작업은 처벌을 받는다. 사람들이 더 자유로울수록 국가, 사회, 당에 대한 개인의 속박은 더 강해진다고 한다. 그러나 그 당시 대중의 자유는 단순한 이상에 불과했고, 가장 비열한 법이라도 법으로 높이 평가했으며, 검열을 회피하려는 사람은 누구나 부도덕한 사람으로 간주하는 준법적이고 충실한 반대파, 즉 독일의 현대 정치적 반대세력에 대한 슈티르너의 조롱은 결코 마르지 않았다. 국가에 반대하는 사회주의자들에 맞서 그는 사회가 공동선을 위한 활동만을 조직할 수 있기 때문에, 유일한 것을 생산하는 사람은 사회의 보호 대상이 될 수 없고, 오히려 불온한 요소로 간주될 것이라고 단언한다. 그는 고대까지 거슬러 올라가 유사점을 그린다. 아테네인들은 소크라테스의 재판관이 아니라, 그의 적이었다.

1843년에 독일 제국은 건국 1000주년을 기념했다. 슈티르너는 그때 이미 책 집필을 시작했을 것이다. 그는 그 책에서 다음과 같이 말한다.

들어라,

바로 지금 내가 이 글을 쓰고 있을 때조차,

우리의 존경하는(lieb) 독일이

천 년 동안 살아 있음을 기념하는 내일의 축제를 위해

딸랑딸랑 종소리를 울리기 시작한다.

울려라,

독일의 상엿소리를 울려라!

마치 시체를 호송하고 있다는 불길한 예감에

당신의 혀가 움직이는 것처럼, 너는 확실히 충분히 엄숙해 보인다.

…

—국민은 죽는다.—나는 만수무강하노라(Wohlauf Ich)!

…

내일 자식들이 그대를 무덤으로 끌고 가리라.

이어 그대의 자매들, 사람들도 그대의 뒤를 따를 것이다.

그들 모두가 그대 뒤를 따르고 나면—인류는 매장된다.

그러면 그 인류의 무덤 위에서 내 유일한 주인인 나,

인류의 상속자인 내가 소리 내어 웃으리라!

이로써 최초의 독일 아나키스트가 자신의 사상으로 구상한 승리가 끝났다. 그는 60년 후 독일이 전례 없는 수준으로 국가라는 개념을 받아들일 것이라는 사실을 거의 알지 못했다.

그가 기다리는 위대한 혁명이 오면 어떻게 될 것이냐는 질문에, 사람들은 내가 아이의 출생 시 별의 위치로 아이의 운명을 점쳐야 한다고 요구할 수도 있다는 문구로 답을 찾지 못한다. 다만 그가 상상하는 것은 국가 사회State society가 자유 연합free union으로 대체되고, 그 속에서 내가 다른 사람을 위해서가 아니라, 나 자신을 위해 내 자유의 일부를 희생하는 사회를 상상하는 것이다.

사상가로서 슈티르너의 형식과 행동 방침은 시대에 뒤떨어졌다. 그러나 그의 작품은 미래에 속하는 생각들로 가득하며, 그중 일부는 이미 실현되었고, 일부는 실현이 임박한 것처럼 보인다.

불합리하고 극단으로 치닫는 것처럼 보이는 것들도 자연스럽게 많이 접하게 되고, 과거의 꿈이 분명하게 드러나는 사례도 있다. 하지만 현대의 독자들은 더욱 더 자주 슈티르너의 비상한 통찰력을 접하게 될 것입니다.

Retrieved 2005-04-25 from tmh.floonet.net/articles/gbrandes_trans.html

[1902년 덴마크판 The Ego and His Own에 출판되었다. Brandes의 이 서문은 Svein Olav Nyberg에 의해 영어로 번역되었다.]

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!