프리저 브레이크Freezer Break / 얼어붙은 빛덩이들에게 [유운의 전개도 접기]

프리저 브레이크

Freezer Break

이유운

어디서 왔어?

네가 포장지 없는 나의 살갗을 바라보며 물었으므로

나는 공원에서 왔다고 답했다

너와 마주한

아일랜드 식탁

나의 곁으로 먼지가 빛처럼 내려앉기도 하고

거대한 손이 나를 사랑하는 것처럼 끌어안기도 했다

사이좋게 둘러앉아서

사실은 난

돌아갈 곳이 있다고 말해야 했다

그러나 그런 말은

모두가 식사 준비를 하고 있는 식탁에선 어울리는 주제가 아니었다

내가 뭐라고

내가 볼품없이 망가지고 나면

그러니까 이 식사가 끝나고 나면

모두가 둘러앉아 우리의 원인을 고백했으면 좋겠다 나는 너의 빠진 속눈썹으로부터 너는 나의 빛나는 어깨로부터, 그리고 나면 내가 등을 돌리겠지

너는 내 등 옆에서 이전에는 나의 일부였던 눈과 빛덩이를 움켜쥐고서

나는 네가 나의 바깥이 되는 일이,

그런 일이,

가능할 거라고도 믿었다

너에게 물을 부으면

반듯하고 가지런한 사랑이 나온다

우리 모두 이 만들어진 사랑에 박수를 치자

나는 네 단단한 침묵을 견딜 것이다 내가 녹는 방식으로

본 시는 김지우 극작가의 「프리저 브레이크」를 인용하거나 변용하였다.

김지우, 「프리저 브레이크Freezer Break」, 웹진 연극인 197호 수록(2021. 03. 25)

얼어붙은 빛덩이들에게

어렸을 때, 나의 양육자는 내가 멋진 예술가가 되기를 바랐다. 그건, 예민하고 성질이 나쁜 아이를 키우는 양육자라면 한 번씩은 하는 착각일 것이다. 나의 양육자 또한 그런 기대를 하고 있었고, 그는 매번 주말마다 대중교통을 몇 번씩이고 갈아타고 예술의 전당이나 서울시립미술관에 데려가곤 했다. 크리스마스에는 언제나 《어린이를 위한 호두까기 인형》 발레 공연을 보았고, 평양에서 신윤복의 「소나무와 매」가 왔을 때는 줄을 길게 서서 보고 오기도 했으며, 조금 머리가 커지고 나서는 명동예술극장에서 《밤으로의 긴 여로》를 보기도 했다. 애석하게도 나는 양육자가 기대한 만큼 멋진 예술가가 되지는 못했지만, 어렸을 적 의무처럼 겪었던 예술 경험 덕분에 아름다운 것을 아름답다고 말할 수 있는 예술 향유자 정도는 된 것 같다.

그 중 내가 가장 사랑하는 예술 분야는 연극이다. 곧은 눈동자와 쩌렁쩌렁 울리는 목소리만으로 사랑과 슬픔과 그 너머의 모든 것을 말할 수 있는 그 예술을 동경한다. 처음으로 내 의지로 본 극은 마에카와 도모히로의 《기억의 체온》 낭독극과, 와즈디 무아와드의 작품을 번역한 《그을린 사랑(원제:Incendies)》이다. 오래 앉아 있으면 허리가 아픈 형편없는 붉은색 의자 위에서 나를 보는 듯, 나를 보지 않고 죽음과 사랑을 번갈아 이야기하는 그 순간이, 그 몰입의 순간이 너무나도 좋았다. 좋았다라는 말은 너무 추상적이라고 느껴질 만큼. 자연스럽게 옷을 입고 벗는 것처럼 타인의 인생을 덮고 내려놓는 배우들에 나는 매료되었다. 그들은 “모든 것을 지니고 있었지만 사실 아무것도 소유하지 않(onme habentes nihil possidentes)”을 수 있는 유일의 자들처럼 보였다. 나는 아마도 그들을, 그로토프스키의 말마따나 성스런 배우(holy actor)처럼 바라보고 있었는지도 모른다. 나는 나의 이야기를 매번 다르게 말할 수 있는 능력이 없어서 배우가 될 수는 없었기 때문에, 희곡을 읽고 쓰는 일을 좋아하기 시작했다. 그리고 자연스럽게도, 옛 작가들 뿐만 아니라 나와 같은 시대를 살며 희곡을 쓰고 극을 사랑하는 자들의 극도 읽기 시작했다.

젊은 극작가들은 자유로운데, 그들은 “아우라의 쇠퇴나 상실(Verfall der Aura / Verlust der Aura)”의 가능성을 고려하거나, 그들의 작이 “예술을 위한 예술(L’art pour l’art)”이 될지도 모른다는 책임감 혹은 불안감에 시달리지 않고 그들 자신의 이야기를 한다는 점에서 자유롭다(혹은 자유롭지 못하다). 이는 비단 극에만 한정되는 이야기가 아니다. 젊은 예술가들은 자신의 감정과 정신의 골격, 행위에 앞서는 감정을 작품에 드러나는 것을 두려워하거나 망설이지 않는다. 오히려 그것이 예술의 새로운 형태이자 역할이 된 것 같다. 신화나 이데올로기를 만들고자 하지 않는 예술이 얼마나 투명하고 빛날 수 있는지에 대해 생각한다. 그들의 작품에는 더 이상 동상이 세워지지 않는다. 대신 탈출을 위해 철조망을 넘는 난민, 사랑을 기계적으로 출력하는 AI, 이 모든 세상에서 배회하는 내가 있다. 이런 변화는 경쾌하다.

김지우 극작가의 데뷔작 『길』을 보면, 주인공인 미노와 이르는 그들을 허구의 이상을 위한 목적으로 쓰는 것을 거부한다. 미노는 “이름이 그대로라서 다행이라고”, 말하며 터널과 청자를 향해 자신의 이름을 외친다. 그들이 상실할까 두려워하는 것은 오로지 자신이다. 이 얼마나 슬프고 처절한 근대적 인간인지! 미노와 이르는 상상으로 현실을 만들고, 현실로 상상을 만든다. 그들은 교차되는 호명으로 그들의 존재 가능성을 증명한다. 우리는 늑대도, 코요테도, 미노도, 이르도 될 수 있다. 서로 미노와 이르가 있다는 전제 하에.

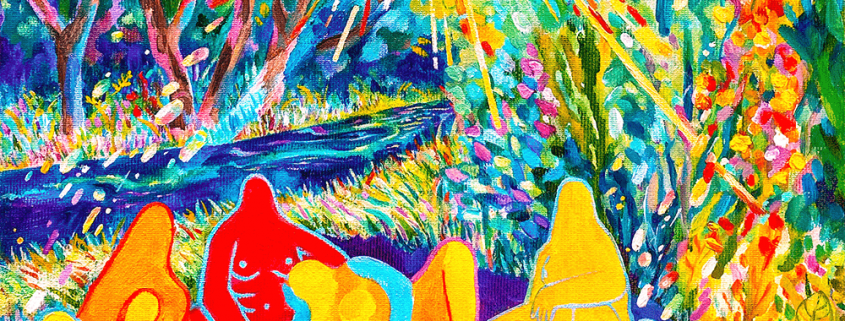

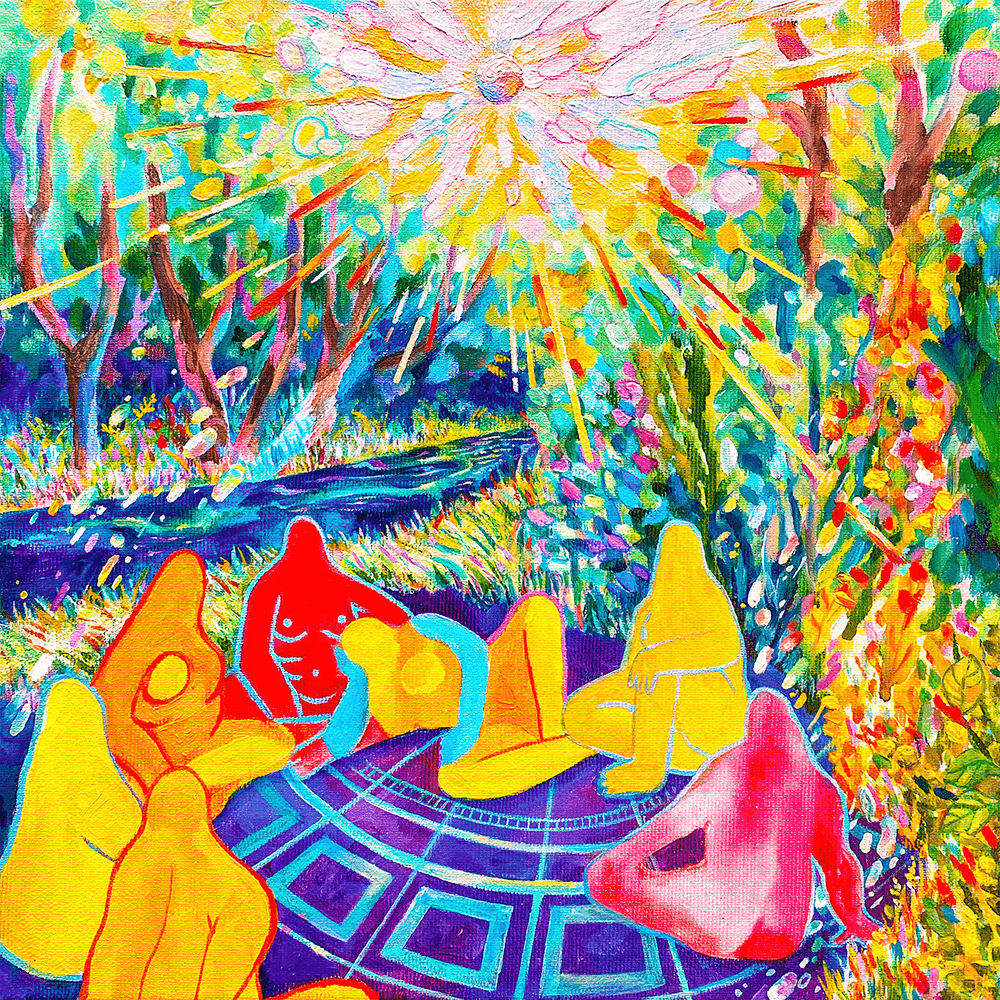

지난 8월, 전시공간 불나방에서 평면 기반의 작업을 하는 네오내오 팀의 《네 개의 틈》 전(展)에 간 적 있다. 그 전시에서 나는 밧지 작가의 여러 작품을 보며 상상으로 무언가가 될 수 있는 예술의, 우리의 가능성을 확인하기도 했다. 김지우 극작가의 작품들을 몇 마디 끼워 맞추기도 했다. 예를 들면 《유토피아Utopia》 라는 작품에는 미노와 이르가 노을이 내려앉은 기차 위에서 늑대를 상상하는 모습을 넣어보았고,

《하모니(Harmony)》라는 작품에서는 “오리 (머뭇거리다) 있지, 내가 빨리 녹으면 날씨가 그만큼 따뜻해졌다는 뜻이잖아.” 라는 대사를 떠올리기도 했다.

꽉 채워진 여러 색깔이 그리는 빛이 가득한 그림은 경쾌했지만 어딘가 슬프고 묵직했다. 밧지 작가는 조금 수줍은 표정으로 나와서 이 그림들이 경유한 과정들을 설명해줬다. 스위스에 있을 때, 어딘가를 걸을 때, 마주쳤던 빛과 순간들……. 사실 그 모든 말이 기억나지는 않지만, 그것보다 중요한 것은 그가 그와 그의 세상에 몰입하는 그림을 그렸다는 것이다. 자신의 삶, 자신이 겪는 감정, 자신이 확신하는 감각, 자신의 주변에 충실한 그림. 물감이 뭉쳐 있는 양감과 붓이 지나간 질감을 보면서 나는 그런 것들을 상상했다. 자신을 충실하게 그려낼 수 있는 그림은 어떤 모양을 하고 있더라도 투명하다고.

투명한 작가들이 계속해서 더 많이, 더 크게, 더 반짝거리게 자신의 이야기를 했으면 좋겠다. 손을 잡으러 와도 좋다고 그들이 그들의 작품에서 마음껏 말했으면 좋겠다.

김지우 극작가는 2020년 서울신문 희곡 부문에 『길』을 발표하며 작품 활동을 시작했다. (iamalexakim@gmail.com)

밧지 작가는 평면 작업을 위주로 하고 있다. (dig05061@gmail.com)

필자 이유운은 시인이자 동양철학도. 2020 경인일보 신춘문예 시부문에서 <당신의 뼈를 생각하며>로 등단했다. ‘유운(油雲)’은 『맹자』에서 가져온 이름. 별일 없으면 2주에 한 번씩 자작시와 짧은 노트 내용을 올리려 한다. 유운의 글은 언젠가는 ‘沛然下雨’로 상쾌히 변화될 세상을 늠연히 꿈꾸는 자들을 위해 있다.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!