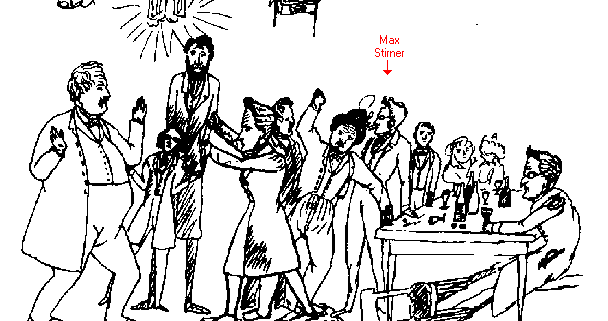

소유자(Eigner)와 ‘친숙하지-않음’(Un-heimlichkeit)은 초-자아(das Über-Ich)이다. [유령(Spuk)을 파괴하는 슈티르너(Stirner)]

소유자(Eigner)와 ‘친숙하지–않음’(Un-heimlichkeit)은 초–자아(das Über-Ich)이다.

1) 신성한 것(Heiligen)은 경외심(Ehrfurcht)이고 두렵고 낯선 것(Unheimlich)이다.

우리는 이미 책의 제목인 ‘유일자’(Einzigen)에 대해 살펴보았는데, 저작의 다른 곳에서 그는 개별자(Einzelnen), 자기 소유자(Eigenen, self-owned,106, 254)라는 표현도 사용한다. 결론적으로 이 말들은 모두 소유자(Eigner) 내지 에고이스트(Egoisten)란 말과 연관되어 있다. 그럼, 다시 유일자를 ‘소유자’의 모습 속에서 찾아보도록 하자.

당신이 어떤 존경 혹은 경외(공경하면서 두려워함Ehrfurcht)를 품는 모든 것은 신성한 것(Heiligen)이라는 이름을 얻는다. 당신 자신조차, 당신은 그것을 살짝 건드리며 “신성한 두려움”(heilige Scheu)을 느낀다고 말한다. 그리고 당신은 신성하지 못한 것에게조차 이러한 색체를 갖게 한다(교수대, 범죄 등등.). 당신은 바로 신성한 것의 접촉이 무섭다. 그 점에 있어서 신성한 것은 두렵고 낯선(Unheimlich) 어떤 것, 다시 말해 친숙하지 못한 것(Unheimisches) 혹은 자신의 것이 아닌(Uneigen) 어떤 것이 있다.(78)

여기서 먼저 알 수 있듯이 신성한 것은 자신의 것이 아닌 것이다. 그러나 “어떤 존재물(Ding)도 스스로 신성한 것은 아니고, 오히려 내가 어떤 것에 대한 신성의 선포(Heiligsprechung)에 의해, 나의 선언, 나의 판단, 나의 무릎 굽히기에 의해, 한마디로 말하면 나의-양심에 의해 신성한 것이다.”(77) “그것을 위하여 다음과 같은 사실이 필요하다. 사람들은 자신의 외부에 어떤 것을 더 강력한, 더 큰, 더 정당한, 더 나은 것 등등으로 간주한다는 것, 다시 말해 어떤 낯선 힘을 인정하고, 그 다음에 그 낯선 힘(Macht eines Fremden)을 단순히 느끼는 것이 아니라, 오히려 명확하게 인정하는데, [78]다시 말해 낯선 힘을 시인하고, 그것에게 자리를 내주어, 항복하고, 자신을 속박하도록 한다(헌신, 겸손(Demut), 굴종, 공순 등등)는 것이다.”

이렇듯 신성한 것은 자신의 신성의 선포에 의해 가능한 것이고 그것을 내가 낯선 힘으로 시인할 때 가능한 것이다. 그래서 신성한 것은 두렵고 낯선 것이고 친숙하지 못한 것이며 나의 것이 아니다.

2) 신성한 것은 ‘두려운 낯선 것’(Unheimlichkeit)이고 ‘친숙하지–않음’(Un-heimlichkeit)이다.

또한 슈티르너는 신성한 것의 특징을 낯섦으로 보고 있는데, 이러한 특징을 ‘자신의’(eigen) 것, 곧 소유자의 모습과 대립시켜 논의하고 있다.

낯섦(Fremdheit)은 ‘신성한 것들’의 특징이다. 모든 신성한 것에는 어떤 ‘두렵고 낯선 것’(Unheimliches), 다시 말해 낯선 것(Fremdes)이 놓여있다. 우리는 그 낯선 것 안에서 전혀 친숙하지(heimisch) 않고 익숙하지(zu Hause) 않다. 나에게 신성한 것은 나에게 자신의(eigen) 것이 아니다.(40)

unheimlich는 원래 뜻은 “섬뜩한”, “으스스한”이다. 데리다는 프로이트 이래 현대 이론가들은 이 단어를 복합적으로 사용하였다고 본다. 이 단어가 “Heim”, 곧 “집”, “고향”, “조국” 등을 의미하는 단어에서 유래했고, 이 단어 안에 이러한 뜻을 내포하고 있는데, 친숙한 것, 국민적인 것(heimlich)에 가장 낯선 것, 위협적인 것이 있다. 프로이트는 Unheimlichkeit을 “두려운 낯선 것”으로 파악한다. 이 단어를 그대로 분철하면 Un-heimlichkeit은 “친숙하지-않음”, 또는 “낯선 친숙함”이다. 데리다는 『에코그라피』 226쪽 이하에서 프로이트를 설명하면서 “두려운 낯선 것”은 언제나 이미 존재해 왔기에 친숙한 것이라는 점을 들어 unheimlich와 heimlich의 대립을 해체한다. 이렇듯 이 단어에 내재한 의미는 역설적이다. 곧 두려운 낯선 것은 친숙하지 않음, “낯선 친숙함”이다. 그런데 위 단락에서 알 수 있듯이, 이미 슈티르너가 사용하는 이 단어도 프로이트의 사용법을 함축하고 있다. “두려운 낯선 것”은 “낯섦(Fremdheit)이고 “낯선 친숙함”이다. 슈티르너는 여러 곳에서 ‘유령’, ‘인간’을 두렵고 낯선 것으로 이해한다.(37쪽, 44쪽, 78쪽 참조)

또한 unheimlich와 heimlich의 대립의 해체는 이미 위의 인용문(78쪽)에서 확인할 수 있었다. 아래의 문장도 같은 의미로 사용되고 있음을 알 수 있다.

우리는 이제 어디에서나 우리에게 친숙하게(heimisch) 느꼈고 더 이상 두렵고 낯선 것(Unheimlichen), 다시 말해 신성한 것과 신성한 전율(Schauer)을 느끼지 않았다는 거만한 망상이 생길 것이다.(311쪽)

질문하지 않을 수 없다. 우리에게 친숙하지만 두렵고 낯선 것은 무엇일까? 국민적인 것(heimlich)은 아닐까? 그것은 가장 낯선 것, 그래서 위협적인 것일 것이다. 우리에게 친숙한 것은 가족, 애인, 고향, 국가, 사회, 도덕, 인간, 학교, 교육 등등 이라면, 그것들은 또한 우리에게 가장 낯선 것이고, 두렵고 낯선 것은 아닐까?

3) 신성한 것(Heiligen)은 두려운 낯선 것(Unheimlichkeit)이고 초–자아(das Über-Ich)이다.

그는 ‘자연스러운 두려움(Furcht)’과 “신성한 두려움” 곧 경외심(Ehrfurcht)을 구별한다. 요컨대 두려움은 해방의 여지가 있지만 경외심은 자아를 지배하는 내적인 힘이다.

두려움에는 간지(奸智:List), 기만(Betrug), 책략(Pfiffe) 등을 통해 두려웠던 것으로부터 자신을 해방시키기 위한 시도가 여전히 남아있다. 이와 반대로 경외(공경하면서 두려워함Ehrfurcht)는 완전히 다르다. 경외에는 두려워 할뿐만 아니라 존경하는(geehrt) 것이다. 이를테면 두려웠던 것은 내가 더 이상 빼앗을 수 없는 내적인 힘(Macht)으로 되었던 것이다. 나는 완전히 그 권력의 지배권 안에 존재하고….. 나와 두려웠던 것은 같은 것(eins)이다.(78)

신성한 것은 에고이스트가 접근할 수 없어야만 하는 모든 것이고, 에고이스트의 힘(Gewalt) 밖에 있어서, 다시 말해 에고이스트보다 위에 있어서 건드릴 수 없는 모든 것이다. 한마디로 말하면 신성하다는 것은 모든 양심의 문제(Gewissenssache)이다.(77)

‘신성한 것’은 프로이트(Das Ich und das Es, 1923; 슈티르너의 저작은 1844년에 출판되었다)이래로 간단명료한, 더 현대적인, 익히 알고 있는 표현인 초-자아(das Über-Ich)이다(Bernd A. Laska, Der “Eigner” bei Max Stirner, 46). 따라서 슈티르너의 의미에서 신성한 것은 아이에게 그때그때의 (우연적인)사회의 최초에 낯선, 투사된, 내면화된, 규범적 구조로 나타난다. 그리고 신성한 것은 지금까지의 모든 교육의 본질적 결과물이다.(Bernd A. Laska) 우리의 교육은 어떤가? 우리들은 소유자인가? 아래의 글을 음미해 보자.

이제 인간은 더 이상 창조하는 것이 아니라, 오히려 배우는(알고 있는, 연구하는 등등) 것인데, 다시 말해 어떤 고정된 대상에 전념하고, 그것에 침잠(沈潛)하여, [79]자기 자신으로 되돌아오지 않는 것이다. 이러한 대상과의 관계는 폐지의 관계(Auflösens)(제거의 관계 등등)가 아니라, 앎의 관계, 근본을 캐는 관계이고 토대를 굳히는 관계 등등이다.

우리는 기존의 교육에 대해 어떤 관계를 취하고 있었고 있었어야만 했는가? 고정된 대상에 대한 침잠의 관계인가? 아니면 고정된 대상과의 폐지인가? 신성의 선포(Heiligsprechung)인가? 아니면 탈신성화인가?

마지막으로 지금까지 살펴본 ‘소유자’의 모습은 또한 ‘자율성’(Autonomie)과 관련된다.(‘그 자신의 법칙에 의해 지배되는’을 뜻하는 autonomos을 어원으로 한다. 이 말은 ‘그 자체’를 뜻하는 그리스어 ‘auto’와 ‘법칙’을 뜻하는 nomos의 합성어이다.) 물론 이 단어는 233쪽에서 한번 언급되지만, 이 단어는 자유재량(Willkür)과 자기결정(Selbstbestimmung)과 관련되는 것이며 유일자의 모습을 해명하는데 도움이 될 것으로 보인다. 그래서 이 후에는 다시 자율성에 대하여 살펴보기로 하고 여기서 글을 마무리 하고자 한다.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!