“죄 있으니 이리 산다” [김성리의 성심원 이야기]-9

“죄 있으니 이리 산다”

김성리(인제대 인문의학연구소 연구교수)

동두천역에서 옷과 돈이 든 보따리를 참 우습게 도둑맞고 나니 앞이 캄캄했다. 배는 부른데 얼라를 데리고 돈도 없이 어데를 어찌 가노. 그만 다리 힘이 탁 풀리고 아무 생각도 안 나더구먼. 그래도 대구까지는 가야한다 싶어서 딸아 손을 잡고 일어나서 국수집으로 갔다. 서울역 가는 표 끊고 남은 돈이 50전이더라. 딱 국수 한 그릇 값이라. 우짜겄노. 국수 한 그릇 사서 딸아 먹이고 남는 거는 내가 묵었지. 참 기도 안 차지만 그래도 가야한다 싶어 터벅터벅 걸어서 기차를 타러 갔다.

서울역에 도착은 했는데 대구까지 갈 일이 꿈만 같은 기라. 우리집은 대구 본전통에 있는데, 일단 대구까지 가야 집으로 걸어가든지 우짜든지 할 건데 돈이라고는 한 푼도 없으니 참 난감하지. 딸아 손을 잡고 기운이라고는 하나도 없이 맥을 놓고 있었다. 그때만 해도 자존심은 남아 있어서 구걸도 못 하겄고, 세상 물정 아무 것도 모르는 어린 아이를 탓할 수도 없고…… 얼마나 살기가 험했으면 이북에서 넘어온 사람의 보따리를 뺏들어 갔을꼬 싶다가도 화도 나고 그렇더라.

그렇게 망연자실해서 서 있는데, 어떤 아저씨가 “아줌마, 어디 가요?”하고 묻는 거라. 대구 간다 하니까 그 아저씨가 “이 기차가 대구 가는 급행 열차요. 빨리 타야 갑니다.” 하길래 용기를 내서 “이북에서 넘어오다 돈을 몽땅 잃어버려 오도가도 못합니다.”하고 사정을 말했다. 그랬더니 두말 안 하고 대구 가는 급행표를 끊어주는 기라. 그러면서 “지금 저기 출발하려는 저 기차를 타야 합니다. 어서 가이소.”하고 등을 밀어서 급하게 탔다.

기차표를 끊자 개찰이고, 개찰하면 바로 타야했거든. 급하게 탄다고 이름도 못 물어보고 어디 사는지도 못 물어봐서 지금까지 그 은혜를 못 갚고 있다. 돈을 갚아야 하는데, 다급할 때 도움을 받고 은혜는커녕 돈도 못 갚았으니, 아무리 급해도 이름 성명은 물어봐야 하는데, 그리 못했다. 그게 지금도 한이 된다. 요새도 그 아저씨 생각을 한다. 누군지 몰라도 잘 되라고 기도한다.

참 옛말에, 숭년에 부모는 굶어죽어도 아는 배터져 죽는다는 말이 있더마 다 맞는 말이라. 그냥 나온 말이 아니더라고. 기차가 요새하고 달라서 서울에서 대구까지 가는 동안 장사도 지나가고 기차 타는 사람들도 먹을 걸 다 준비해서 탔거든. 근데 나는 돈이 없으니까 먹을 거라고는 하나도 준비 못했제. 참 눈치 없는 딸아는 옆에 있는 사람들이 먹는 것마다 먹고 싶다고 졸라제. 그것도 모자라서 장사가 지나가면 그것 볼 때마다 사 내라고 졸라네. 돈이라고는 한 푼도 없는데……

근데 사람들이 저거만 안 먹고 딸아한테 조금씩 나누어주는 거라. 수중에 돈 한 푼 없이도 얼라는 먹고 싶은 것 먹고, 배 안 곯고 그리 대구에 왔다. 그때는 모두가 배고프고 가진 게 별로 없던 때라도 옆에서 누가 굶으모 매정하게 못 본 척 안 하던 시대다. 지금하고 마이 다르제. 허긴 우리도 도와주는 사람들 없었으모 이리 살고 있기 힘들제.

동두천역에서 저녁에 출발해서 서울역에 도착하니까 밤이더라. 부랴부랴 기차타서 대구역에 내리니까 새벽이대. 그때는 통행금지가 있어서 새벽 4시 해금 사이렌이 울려야 다닐 수 있었거든. 그래서 대구역에서 새벽 4시까지 기다렸다가 자는 딸아 깨워서 역 밖으로 나왔다. 내가 살던 그대로 있더라. 그때 내 나이가 28살이었는데, 15살에 떠나던 그대로더라. 딸아 손을 잡고 집으로 가니까 아버지가 점포(포목점) 문을 열고 장사 준비를 하고 계시대. 우리 오빠가 대구에서 포목점을 했는데, 아버지가 아침 일찍 문 열고 장사 준비도 하고 했거든. “아부지, 아부지”하고 부르니까 “내가 왜 니 아부지고? 썩 안 나가나?”하는 거라. 가슴이 철렁 내려앉았지. 내 꼴을 보니 참 가관이라. 옷은 남루하기 말할 수 없고, 몇날 며칠을 제대로 씻지 못했으니 거지가 따로 없어. 누가 나를 정상으로 보겄나.

연천에서 올 때, 사람들이 옷을 남루하게 입어야 한다고, 그래야 검문 걸리도 잘 피해갈 수 있다고 해서 남루하게 입고 다른 옷들은 전부 보따리 안에 넣어 놨다 아이가. 딸아도 마찬가지라. 임진강에서 동두천까지 140리 길을 걸었제. 그 후에도 몇날 며칠을 제대로 씻지도 못하고 옷도 남루하고 더럽고 하니, 그냥 거지가 따로 없지. 세수를 제대로 했나, 머리를 제대로 빗기를 했나.

“아부지, ○○이요, ○○이” 그러니까 우리 아부지가 나를 보고 깜짝 놀라는 기라. “니가 어짠 일이고?” 하면서 점포 문을 열어 주시더라. 나중에 들어보니 금달이네이라는 미친 여자가 있었어. 원래는 안 그랬는데 언제부터인지 정신이 나가서 식전 댓바람부터 우리 집에 와서 아부지라고 부르니까, 그 날도 금달이네가 와서 그러는 줄 알고 썩 나가라 한 거라. 그 정도로 우리 몰골이 처참했던 거지. 업고 다니는 아 이름이 금달이라서 미친 어미는 금달이네라고 부르는 거지.

집에서 며칠 있다가 소록도로 가서 아들내미 낳고 그리 힘들게 살았다. 소록도에서 나왔지만, 집으로 갈 수는 없었제. 그러다가 딸아 먼저 저 세상으로 보내고 아들은 오빠 집에 맡기고 문전걸식 하다시피 살았다. 그래도 아들은 배 안 곯게 해주고 싶고, 또 공부시키려고 내 딴에는 죽을힘을 다 해서 살았지만, 아들은 아들대로 얼매나 애를 달구고 서럽고 외로웠겠나. 외삼촌 외숙모가 그리 따뜻하게 보살펴도 부모 대신이지 부모는 아니잖나.

아들도 어느 정도 성인이 되고 해서 경상북도 의성군 다인면 신라리에서 혼자 살았는데, 내 건강이 이러하니 일을 제대로 할 수가 없었다. 일을 해야 먹고 사는데, 개간해서 농사를 지으면 그게 다 내 수입이 되는데, 일을 제대로 할 수가 없어서 이북에서 혈혈단신으로 넘어온 영감을 만나서 같이 살았다. 서로가 참 잘했다. 평양에서 넘어왔는데, 여기는 아무도 없이 혼자였어.

부지런하게 열심히 해서 살았는데, 마을에서 이장 투표로 싸움이 났어. 그때 거기서 못 살고 둘이 같이 나와서 경주 희망촌으로 갔어. 5~6년 같이 살다가 1994년도에 먼저 갔다. 우리 아들에게도 참 친아들 이상으로 잘 했다. 대구 카톨릭 공동묘지에 묻혀 있다. 화장은 싫다 하더라. 우리 아들에게 말했다. “내가 없더라도 불쌍한 사람이니 관리비 주고 한번 씩 돌봐줘라.” 우리 아들이 그리 하마하고 약속했다.

혼자 살다가 칠곡의 피부과 병원인 엠마병원의 원장이 소개해줘서 1996년도에 여기 성심원으로 왔다. 편하고 따습게 살고 있다. 그래도 마음 한 편은 언제나 서럽고 외롭다. 빨리 죽는 게 소원이다. 너무 많이 살고 있는 것 같다. 우리 아들이 벌써 68살이다. 전화는 자주 한다. 여기 자주 오지는 못하지. 손자들은 내 생존여부는 모른다. 며느리는 내가 대구에 살 때 침대에서 떨어져 입원했을 적에 한 번 왔다갔다. 옷도 어쩌다 한번 씩 보내주는데, 그만큼만 해도 된다.

요새는 눈이 잘 안 보여서 애가 탄다. 글자가 잘 안보이니까 책도 읽을 수 없고, 미사 때도 성가책이나 성경책을 아주 눈 가까이 갖다 대야 보인다. 참말로 애가 터져 죽겄다. 책읽는 그게 유일한 낙이었는데, 그마저도 안 된다. 아침에 일어나서 미사 갔다가 아침밥 먹고 물리치료 받으러 간다. 끝나면 연천에서 임진강으로 올 때 났던 발의 상처를 치료 받는다. 그때가 언제인데 아직까지 상처가 안 낫고 애를 멕인다. 그러면 점심 시간이제. 점심 먹고 앉아서 놀다가 텔레비전 보다가 하루에 세 번 씩 안약 넣고 저녁 먹고 또 텔레비전 보고 잔다. 이게 내 하루다.

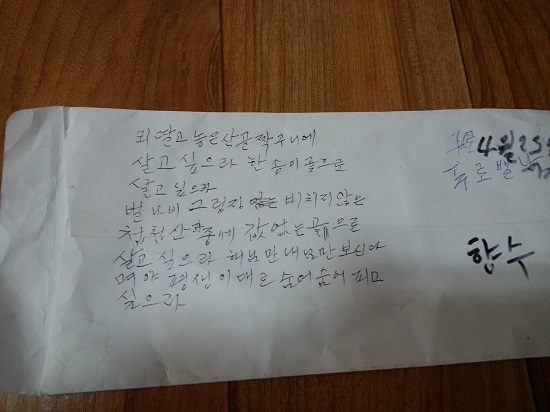

요새는 빨리 죽는 게 소원이다. 너무 오래 살고 있어. 잠 안 오면 누워서 생각한다. 내게 죄 있으니 이리 산다. 하느님께서 내 죄를 사해 주시기만을 바란다. 내가 죄 없으면 이런 병 안 걸렸지. 다 내 죄다. 그 죄를 하느님 아니면 누가 사해 주시겠나. 얼마 전에 시를 하나 읽었는데, 참 내 마음 같더라. 그래서 베껴 썼거든. 잘 안 보여서 빼뚤빼뚤 해도 아직 그 정도는 할 수 있다. 내 마음에 탁 와 닿는 것만 베껴서 읽고 또 읽고, 생각하고 또 생각하니 이제 외운다.

외딴 곳 높은 산골짜기에

살고 싶어라

한 송이 꽃으로

살고 싶어라

벌 나비 그림자 비치지 않는

첩첩산중에 값없는 꽃으로

살고 싶어라

해님만 내 님만 보신다면야

평생 이대로

숨어 숨어

피고 싶어라

아이구, 쓴 사람 이름도 제목도 기억이 잘 안 나. 이 시를 쓴 사람도 마이 힘들었던 갑다. 나도 참말로 숨어 숨어 살고 싶다. 돈으로 따질 수도 없고, 매길 수도 없는 그런 꽃으로 살고 싶다. 값이 없는 그런 꽃이 되고 싶다. 어찌 이리도 내 마음 같을꼬.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!